上報 Up Media

toggle- 最新消息 不斷更新/【世棒四強賽】「中華隊 vs 美國」中華隊9局三上三下未建功 暫以8:2領先 2024-11-22 14:17

- 最新消息 清華大學擬併中華大學 將設「清華平方科技園區」發展半導體 2024-11-22 13:51

- 最新消息 英王查爾斯三世加冕禮花費高達29.5億元 逾半民眾表態反對政府買單 2024-11-22 13:48

- 最新消息 【京華城弊案】朱亞虎200萬交保 李文宗11/26開延押庭 2024-11-22 13:30

- 最新消息 【世棒四強賽】峮峮也來了! 啦啦隊女神團美到登上東京巨蛋大螢幕 2024-11-22 13:10

- 最新消息 「巴西川普」波索納洛涉嫌政變 與4將軍企圖毒死或炸死正副總統 2024-11-22 12:50

- 最新消息 賴清德總統任內首次出訪選擇南太 黨政人士曝戰略考量 2024-11-22 12:40

- 最新消息 《大夢歸離》侯明昊錄真人秀在非洲草原拉屎 全程被外國遊客拍下秒登熱搜糗爆 2024-11-22 12:34

- 最新消息 【有片】露面了!謝宜容鞠躬道歉 落淚稱對不起家屬:孩子成冷冰冰遺體 2024-11-22 12:20

- 最新消息 美特使還在以色列進行調停 以軍持續對黎巴嫩空襲釀47死 2024-11-22 12:03

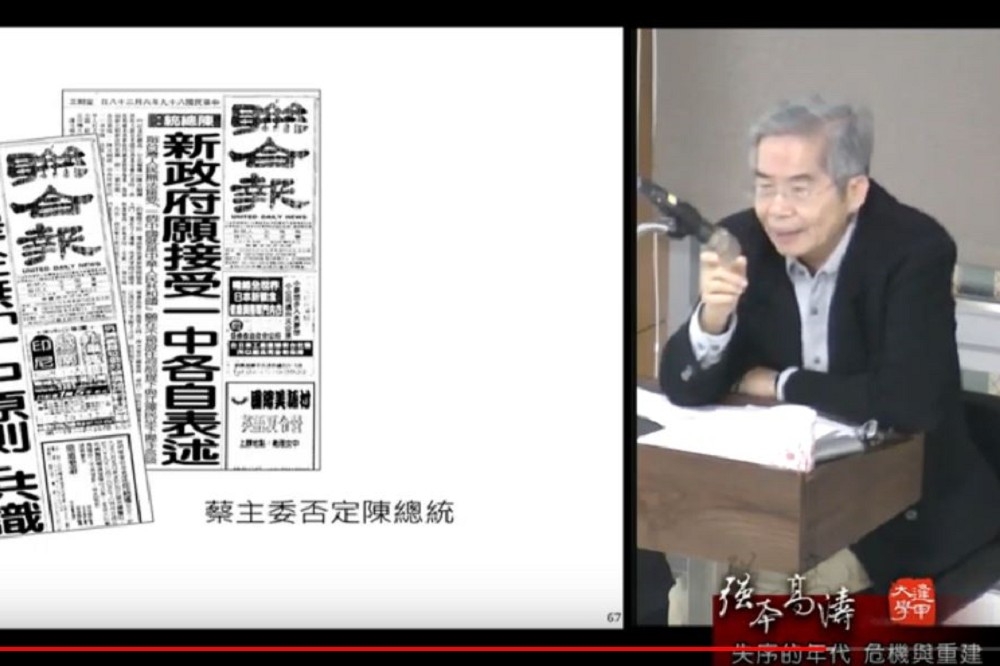

黃年認為,不接受中華民國,兩岸問題無解。若欲強解,必致災殃。(圖片擷取自Youtube)

我跟黃年兄的關係是「特殊的報與報關係」,可稱「兩報論」關係。

兩報指的是《中國時報》與《聯合報》。一九七○年代兩大報互爭台灣第一大報,爭到最後,兩報老闆互不往來,兩報記者也互以「匪報」視之,類似「黃匪(年)」、「王匪(健壯)」這樣的稱呼,便由此而來;但別誤會,「匪」只是調侃,並非攻擊。

然而,在「敵我不兩立」之前,黃年與我曾一度是中時同事。他從《綜合月刊》來,先在《時報周刊》海外版當總編輯,後調專欄組主任;我從《仙人掌雜誌》去,先在人間副刊當主編,後調採訪組當記者。

但短短幾個月後,他因一篇署名「童舟」的文章「一個災禍的中國,必無茍免的台灣」,未獲余紀忠先生採用,憤而掛冠求去。他辭職當晚,我奉當時採訪主任周天瑞之命,去羅斯福路台大對面的西北火鍋餐廳企圖挽留他,但我癡癡等了一夜,他卻吃了秤砣鐵了心始終未現身,最後我祇挽留住本來準備與他同去的金惟純,黃年揮一揮衣袖,還是毅然投奔「匪報」去了;這是中時報史上第一樁高幹「叛逃」事件,報館內餘波盪漾了許久。

當年中時是戰後世代小憤青群聚的媒體,頭角崢嶸之輩比比皆是,但以黃年之才,若他續留中時,可想見遲早會變成那個世代的領頭羊之一。但中時雖有不拘一格降人才的傳統,卻也有人上人下猶如疾風驟雨的文化,而黃年投奔的「匪報」,卻有數十年難得一變的超穩定結構,人事調遷悉依典章制度,有斯才便有斯位,倖進者很難有出頭天。多年後回想,黃年當年「叛逃」,雖有傷有損中時,但於他個人,於《聯合報》,於新聞界,卻都是正確抉擇。

後來三十多年的故事是這樣的:留在中時的那些憤青,果然一個個在疾風驟雨中倏起倏落。我一度離開中時,在《新新聞周刊》苦守寒窯十八年,後來重回中時三年當總編輯,等到「余記」中時易手後,從此告別了老東家。最近十年,先辦「風傳媒」,後辦「上報」,老派記者竟然玩起了新媒體把戲,而黃年卻始終如一待在聯合報系,報系內的「總字輩」與「發字輩」職務,都被他做滿做好。

四十年歲月匆匆過去,回首來時路,我走的是坎坷歧嶇路,他走的卻是平坦高速路,講句帶點酸味的玩笑話,這樣的人生境遇對比,怎能讓人不像張季鸞那樣的感慨:「人生不平,至此極矣」。

但我跟他的「兩報論」關係,還有一段意外轉折。

二○○九年初我離開中時不久,黃年邀我替《聯合報》寫專欄,我當時想都沒想就立刻答應,理由說來好笑:能侵占「匪報」的言論高地,夢寐求之亦不可得,何樂不為?就這樣,從○九年二月初開始,我在「匪報」每兩周寫一篇專欄,一路寫了十年有餘,迄今寫了兩百五十多篇,其間《聯合報》未改過我一個字一個標點符號,任我恣意點評時事人物,「匪報」如此惠我良多,要感謝的當然是黃年。我跟他從「敵乎友乎」到「敵我不兩立」再到「化敵為友」的「兩報論」關係,如今話說從前,難免有點天寶遺事的滄桑味。

新聞事業很特殊,本質上它是個英雄事業,唯英雄能無懼無畏,能有「獻身甘作萬矢的」的勇氣,也能有「著論求為百世師」的抱負,依此標準,黃年當然是英雄之一。

但在台灣新聞史上,黃年更是個「異數」。他的「異」,不是異在他比其他人幸運能歷任報系各項要職,而是異在他所擁有幾近霸權的話語權。在《聯合報》創報至今的四任總主筆中,黃年的二十一年任期雖比楊子(楊選堂)稍短,但他的話語霸權在報史上卻前無古人,很可能也後無來者。

具體證據罄竹難書,但舉一例即可概括其餘:李登輝時代頻頻修憲,第四次修憲時,《聯合報》在幾個月內以「修憲不可毀憲」為題,連續推出了五十八篇社論,其中四十二篇出自黃年手筆;一家報紙針對同一主題如此鍥而不舍反覆評析,已屬不可思議,總主筆不假手他人又親自操刀其中七成多社論,新聞史上更是聞所未聞。

但若非黃年在報系內擁有沛然莫之能禦的話語霸權,孰能致之?這種一人即一報的影響力,其誰能比?梁啟超當年因話語霸權而被人稱為言論界驕子,說黃年是《聯合報》或新聞界的言論驕子,亦當不為過;這非溢美,事實如此,黃年也曾自承「若非聯合報,恐怕無處容我」。

與同代人相比,黃年的文章有許多特殊之處。

其一,他是少見的造詞專家。台灣民主轉型初期的「過河論」與「上岸論」,李登輝執政時的「黑金政治」,分析台獨的「外擊型台獨」、「內殺型台獨」、「心靈台獨」與「借殼台獨」,討論兩岸關係的「筷子理論」、「大屋頂理論」與「杯子理論」,都是他的「發明」。

寫文章的人都知道,造詞是寫作的一種方法論,就像好記者能夠making hard fact easy reading(讓複雜事實易讀)一樣,好的評論者也能讓hard theory easy understanding(讓複雜理論易懂),靠的都是造詞功夫。但修辭祇是外形,理念才是血肉魂魄,否則再漂亮的修辭,也只不過是文青語彙而已;而黃年所造之詞,卻是正面範例。

其二,多數人寫文章都是「有意見無主張,有想法沒辦法」,但黃年卻非如此。民主剛轉型時,別人還在摸著石頭過河,他已經想好了上岸後的路徑圖;兩岸局勢渾沌難解時,紅藍綠白各式各樣政治人物,還在聒噪爭論和中親中抗中反中或獨或統時,他早已架構了幾套基於理論與現實而又具備可實踐性的方案;好的評論者既要彰顯信念倫理,也要實踐責任倫理,黃年文章庶幾近矣。

其三,有些人也許不是「黃粉」,或許還是「黑黃」人士,但多數人大概都會承認,黃年是一個理念一以貫之的評論者,而且是四十年如一日驚人的一以貫之。寫評論的人有三項禁忌絕對不能觸犯:一是不敢以道抗勢,而竟依附權勢,二是不敢違逆政治正確而隨聲附和,三是習於鄉愿偽善「不敢叫黑桃是黑桃」,以至於不論寫什麼文章都是依違兩端或吞吐其詞。即使有人不同意黃年的觀點,卻不得不承認,在他文章中很難找到這三項錯誤。

他的另一特殊之處是,在新聞界資歷愈深、職位愈高的人,通常都是為文低調、為人高調,但黃年卻正好相反。也因為他多年高調為文,當然也就難逃譽之所至、謗亦隨之的命運。這幾年他寫署名文章篇數雖多,但主題萬流歸宗其實只有一個:統獨,而台灣是個多元紛歧社會,統佔一邊,獨據一端,寫評論的人不管文章怎麼寫,結果都是掌聲與噓聲共伴,何況是柿子專挑硬的吃的黃年。

不同意他的人因此說他是統派。但統派這頂帽子戴在其他人頭上也許是頂大帽子,甚至是血滴子,但戴在黃年頭上,只能算是一頂小帽子,而且未免看窄了他,看偏了他,看小了他。

講個故事來佐證這個說法。一九九二年,沈君山二度與中國最高領導人江澤民晤談時,曾對江說,台灣統派有兩種,一是「純統派」,把統一當成是最高價值,另一是「實統派」,實是務實,認為將來兩岸差距變小,自然可能統一,但現在卻是不能統一。曾是民進黨政治要角的王拓,在他過世前一年接受「交大亞太文化研究中心」訪問時,也曾說「其實我一直到現在都是統,但不是民族主義的統,而是大勢所趨,我知道改變不了」,這也是對「實統」的另一種詮釋。

純統、實統雖然都是統,但就像黃年曾說看梵谷要有不同方法,看統派亦然。沈君山這個自稱的實統派,曾在與江澤民三次面對面晤談時,說過以下這些話:

「我在文化方面是完全中國的,但其他方面就認同台灣了」

「但在目前統一確實是有障礙的…台灣的人民對統一確實有疑慮的」

「對於兩岸關係,台灣的民意可以用八個字形容,就是『統一從緩,交流從寬』」

「從台灣一面來看,無論政府、民眾,還是領導人,要求他們接受一個共產黨的中央政府,都是不現實的,台灣人民不能接受嘛」

「來一次意見調查的話,(台灣)百分之八十以上人民,恐怕會是反對接受一個共產黨領導的中央政府的統一」

「現在『兩府』是事實,『一國』倒是虛的」

「在台灣把統一當做最高價值,為統一而統一的,可以說越來越少了」

「非常坦白的說,和平統一的時機還沒成熟」

對說出這些話的人,你能扣他什麼帽子?

沈君山這些話是在二十九年前說的。再看看黃年這幾年在中國說了哪些話:

「如果兩岸關係的解決方案,不是『弱肉強食,生吞活剝』,而是『兩岸一家親/心靈契合』,那就唯有和平發展一途」

「一方面北京未放棄『中華民國已經滅亡』的政策,另一方面又要主張台獨的民進黨政府回到中華民國和中華民國憲法,這難道不是以子之矛攻子之盾?」

「北京看『心靈統一』,不應是『你吃掉我,我吃掉你』的『被統一』而應是『你不吃掉我,我不吃掉你』的『互統一』」

「如果能夠出現『承認中華民國存在的一國兩制』,就有可能出現不消滅中華民國的統一」

「如果是和平統一,是兩岸自己的事,但如果是武力統一,那就是國際道義的事,也是人類文明的事」

「我的觀點是:不接受中華民國,兩岸問題無解。若欲強解,必致災殃」

黃年這些話是在上海、北京幾次座談會中說的。對說出這些話的人,你能扣他什麼帽子?

再摘錄幾段黃年在其他文章中所說的話:

「中華人民共和國的發展與成就,不能只強調『專制紅利』的貢獻,而罔顧『民主負債』的累積」

「兩岸方案必須在武統以外找解方,必須在中華民國的民主機制中找出路」

「此時若問台灣方案是什麼?恐怕第一條就是:反對北京現在所說的一國兩制」

「這樣的政策可能是和平統一的政策嗎?可能是心靈契合的統一的政策嗎?可能是民主的統一政策嗎?都不是,那麼,所為何來?」

「中華人民共和國必須努力朝向憲政民主法治體制修正」

「中共必須思考『中共永遠一黨專政』給中國及中國人的束縛與負荷,以及給普世價值與人類文明的破壞及威脅」

類似這樣的話,在黃年文章中俯拾即是。對說這些話的人,你能扣他什麼帽子?

沈君山比黃年長一個世代,他跟黃年一樣,也是造詞專家,「一國兩治」、「一而不統」、「一而後統」、「一國兩府」、「一屋兩匙」,都是他的「發明」。而且,他也跟黃年一樣,都期待也主張中國應該和平演進,否則,就像黃年所說,中國若未導向成為真正的民主憲政國家,「無論就中華民族言,或普世文明言,若要聽由這樣的中華人民共和國來統一(併吞)民主體制的中華民國,必無法讓台灣人及國際接受。」

對於說這些話的人,你又能扣他什麼帽子?

黃年當然不會在乎帽子。

他一向是個孤獨者,踽踽獨行,毀譽由人。但這幾年他在中國與台灣卻一反常態多次拋頭露面,每個場合都在「奔走呼號」他的那些「發明」,叫中華民國更是叫它千遍也不厭倦。但多元分歧的台灣,一元專政的中國,患了抗中熱的台灣,得了大國病的中國,聽得到也聽得進這樣的聲音嗎?

但願黃年未來不會有「千金劍,萬言策,兩蹉跎」那樣的感慨,「稽首禮維摩」。

(本文為黃年新書《韓國瑜vs蔡英文/總統大選與兩岸變局》(遠見天下文化出版)推薦序文)

熱門影音

熱門新聞

- 【懶人包】勞動部公務員疑遭職場霸凌輕生 事件始末「時間軸、手段、調查結果」一次看懂

- 起底謝宜容!傳身家背景雄厚「善做公關」 先生和綠營高層有交情

- 一元特典!YOASOBI「超現實」小巨蛋演唱會釋出「零星票券」,11/24 採實名制一般販售

- 【世界棒球12強賽】滿足「2條件」台灣確定晉級4強 今晚是關鍵

- 先搶先贏!Ado 五月林口體育館演唱會採實名制入場,11/19 輸入「指定代碼」可優先預購

- 【內幕】T112步槍裝彈器採購案疑專利侵權 以色列向軍備局寄存證信函

- 楊冪人氣暴跌與《慶餘年》張若昀演新片淪鑲邊女主 造型曝光全網夢回《三生三世十里桃花》

- 王一博金雞獎典禮被抓包視線離不開趙麗穎 網揭兩人4年戀情無法曝光背後真相