上報 Up Media

toggle- 最新消息 海科館長陳素芬也涉職場霸凌 教育部認「不適任機關首長」拔官調查 2024-11-27 15:24

- 最新消息 政院公布NCC委員陳崇樹 12/1起代理主委 2024-11-27 15:20

- 最新消息 網紅阿翰東京觀賽誤入敵營超剉 影片揭日本球迷友善互動全網讚翻 2024-11-27 15:18

- 最新消息 薄瓜瓜成台灣女婿後首場記者會 國台辦遭堵麥官方紀錄一字未提 2024-11-27 15:06

- 最新消息 BELLAVITA 白雪聖誕秘境浪漫登場!夢幻玻璃屋、冰河造景美翻 還有雪白聖誕樹 2024-11-27 15:00

- 最新消息 《狂飆》李一桐爆料「男星為成名拋棄女友」 網猜她自揭戀情直指男方是《春花焰》的「他」 2024-11-27 14:50

- 最新消息 公民團體發動「港湖除銹」罷免 李彥秀批:民進黨輸不起的延長賽 2024-11-27 14:48

- 最新消息 宵禁斷網都擋不住 巴基斯坦深夜「大清場」驅散前總理支持者 2024-11-27 14:37

- 最新消息 越南女首富被判注射處決 政府開價:吐110億美元贓款可免一死 2024-11-27 14:37

- 最新消息 陸生團抵台 奧運金牌馬龍:期待台灣美食和桌球交流 2024-11-27 14:28

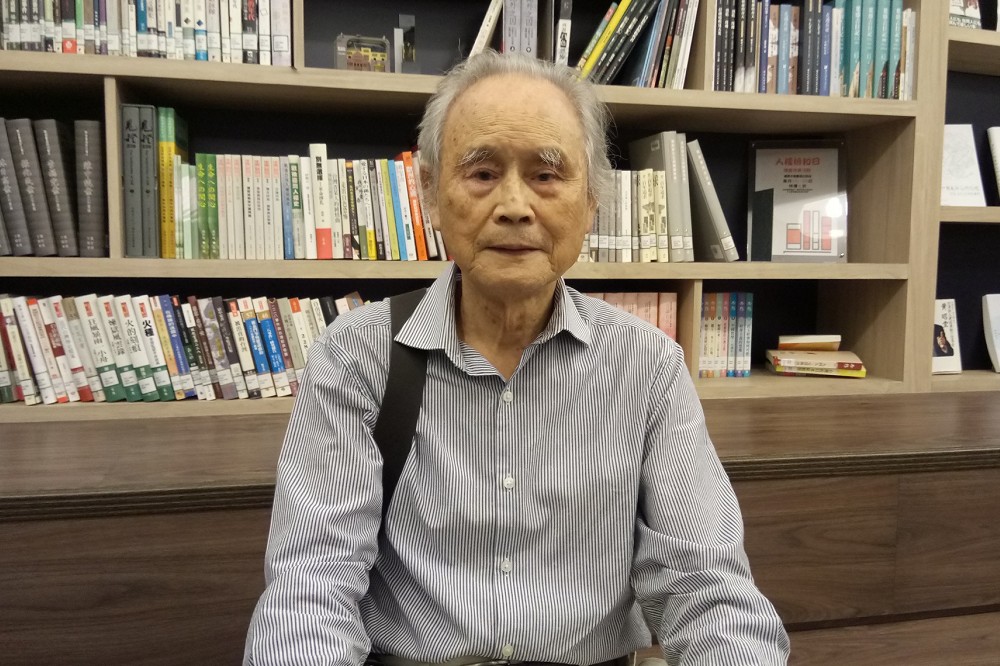

因為泰源事件,綠島國防部感訓監獄趕工興建,蔡寬裕本已刑滿,但出獄當天就被編入第六中隊延訓,多關了三年兩個月。(泰源事件後38歲的蔡寬裕/蔡寬裕提供)

白色恐怖烙在心中的哀傷

我的成長過程雖然因家庭關係而有波折,險些失去依怙,有幸得以受到很好的照顧,經濟亦不虞匱乏,讓我可以順利成長。但往後大半生我的內心卻受到極大的心靈受創,皆因政治迫害而起。二二八大屠殺、白色恐怖冤獄難友被槍決、泰源事件五位伙伴成烈士,這些往事歷歷在目,無法如煙,雖然我已步入耄耋之年,心中仍有無法抹滅的哀傷。

1933年2月5日我出生於台北大稻埕,父親蔡水金是當年的紅頂商人,開過煤礦,做過木材買賣,母親楊招治則是台灣第一代歌仔戲名角賽月金。五歲那年父母離異,父親再娶繼母楊桃,此後我由繼母撫養長大,她視我如已出,是我心中唯一的母親。

10歲那年父親過世,其後繼母與中醫師莊仁義結婚,說來幸運,原本失去依怙的我,卻能得到繼父母提供不虞匱乏的照顧,給我一個溫暖的家。

初中生參加二七部隊送飯糰

1945年8月15日,二戰結束時,我剛升上小六,住在台中,懵懵懂懂跟著大人歡天喜地迎接「祖國」的到來,以為從此脫離日本殖民統治,可以成為有尊嚴的一等國民,沒想到迎來的是衣衫不整軍紀敗壞的國民黨部隊,殺人搶劫、強姦婦女無惡不作,時有軍民衝突,而且把接收的物資大量運到中國大陸變賣,來台官員貪腐非常嚴重,大肆搜刮民脂民膏,當時民間流傳一句話「五子登科」,以此形容官員金子、房子、車子、女子樣樣都要。

1947年3月,二二八事件發生時,我14歲,是台中商職初中部二年級的學生,消息一傳到台中,學校就停課,三月一日就在台中戲院舉辦市民大會,各界民間領袖輪流上台譴責陳儀施政不當。我也去湊熱鬧,開完會後又隨著市民敲鑼打鼓遊行到三民路底的台中警察局,要求警察繳械,結果引起衝突打死一人,結果群情激憤衝進警察局搬出大批日本人留下來的軍刀、武士刀,民眾開始武裝起來。

繼父雖是中醫,同時做很多投資,他到上海做貿易,又在高雄打撈沉船,鎮日忙於事業。二二八事件發生期間,他剛好滯留上海,因為交通中斷無法回台,家母管不住我,因為我從小好動且好奇心重,因此到處趴趴走,觀看戰役。

從3月1日到12日,我每天都跑到台中市役所的二七部隊指揮部,跟在謝雪紅旁邊看熱鬧,她身穿黑色西裝,梳個整齊的髮髻,皮膚黝黑,雙眼炯炯有神,腰間插著雙槍,指揮二七部隊作戰,非常威武,我把她當成英雄來崇拜。

3月3日,曾當過日本海軍上尉的台中師範學校體育老師吳振武,在台中廣播電台廣播,號召復員軍人於台中公園集合報到,編組二七部隊,他擔任指揮官,台中各中等以上學校也自動組織學生軍,包括台中農校、台中師範、台中一中、台中商校等隊伍,協助維持台中的治安,當時參加學生軍的都是高年級學長,我是初二生,也因好奇參與台中女中等女生團體組成的伙食團,跟女生們埋鍋造飯捏飯糰供應前線民軍。趁著扛飯糰及手榴彈上卡車的機會,爬上卡車隨隊伍到戰場觀戰,攻擊第八部隊戰役時,我身歷其境,印象深刻。

3月8日陸軍整編二十一師與憲兵第四團登陸基隆大開殺戒一路殺到高雄屏東,我所就讀的台中商校也多人遇難,接著開始三個月的清鄉,大舉逮捕台灣菁英與知識青年,又有多人殉難。

3月11日二七部隊要撤離台中時,那天傍晚我在做戰指揮部聽到謝雪紅與她姪兒的一段對話,時隔七十幾年,至今言猶在耳。

叫她阿姑的那位青年差不多20歲,她要謝雪紅給他一套空軍飛行裝,因為3月五、六兩天攻打空軍基地時,搜出很多日本空軍物資在,當時每個人都發一套日本空軍神風特攻隊的服裝,他很羨慕。

不過謝雪紅回答他:「憨死孩子,下午黃市長(黃克立)放出來了。」

當時我不懂其意,隔天去了總部,發現人都不見了。當時一位就讀台中農校的鄰居,也參加了二七部隊,他爸爸說,他們撤退到埔里去了。不久中國軍隊就來了,開始鎮壓清鄉殺人,我才知道謝雪紅的意思是說,中國軍隊殺過來了。

眼見國民黨清鄉殺人 心靈受創

3月11日國民黨的部隊已經來到台中,沒幾天學校恢復正常上課,國民黨開始大逮捕,第一批八個人送到台中體育場槍決,槍決的時間按照中國傳統在午時三刻,中午11點多經過學校時,剛好我的教室就在馬路邊,聽到軍隊押人沿途吹喇叭,12點準時槍斃,中午休息我們跑去體育館,已經陳屍在現場,曝屍三日示眾,不准收屍。

未經司法程序的無差別殺戮,我雖不是二二八受難者或家屬,但親眼目睹中國軍隊的暴行,幼小的心靈還是受到很大的傷害,反國民黨的思想從此萌芽。

我於1953年自省立台中商校畢業,進入東吳大學經濟系就讀,是東吳大學在臺灣復校的第一屆經濟系學生。放假回台中,常到私塾老師,也就是劇作家張深切開的聖林咖啡廳聽藝文界人士高談闊論,現場還有一些和我一樣的大學生,在那裡開啟了我的台灣意識,深切先是老先覺,大我一、二十歲,不曾講「台灣獨立」四個字,只講台灣人要當家作主,不要再讓人統治,這就很明白了。他曾一再提醒我,我的工作是教育台灣人要有台灣意識,不要去發展任何組織,那是非常危險的,思想傳播影響力較大,也比較不會出事情。印證後來發生的事,這樣的看法其實很樂觀。

1954那年我21歲,參與由外省人李樹遠及張深切於前兩年開始籌建的新生商職補校,也是那一年養父莊仁義辦理認養我的手續,我便因此改姓莊,其後躲不過潛伏四處的間諜、特務,兩度被告密入獄,那便是我「莊寬裕」的人生。

劉自然事件批評美軍 被職業學生告密關了半年

1957年3月20日,發生驚動社會的「劉自然事件」,起因於少校劉自然在參加友人婚宴返家途中,於夜間11點行經陽明山美軍宿舍群,被駐臺美軍羅伯特·雷諾在其公寓外槍殺,美軍軍事法庭稱此為正當防衛,逕行宣判雷諾無罪,引起軒然大波。四天後,憤怒的抗議民眾及學生至美國大使館、美國新聞處抗議,丟擲石頭,多人被捕,群眾隨即包為警察局要求放人,警察從警局樓上開槍,當場多人受傷,下午六點台北衛戍司令部又宣布戒嚴,出動軍隊鎮壓。

當時我大四,畢業考剛結束,本來老師要我留校擔任助教,所以留在學校,和同學聚在一起看報紙,我當時說:「這個美軍在台灣殺死人,美國的顧問團自己審判,還判無罪,才會引起公憤,在台灣犯罪沒有經過台灣政府的司法審判,是因為駐台美軍的協防條約有一條規定美軍在台犯刑事案件不受國民政府的審判,這就是治外法權,是一種喪權辱國的不平等條約,與當年的上海租界無異。」

這些話被在場的職業學生聽到了,報告給情治單位,沒幾天我就被以「在學校煽動同學罷課」而將我逮捕。

其實我並沒有參與抗爭,當時沒有電視,也不清楚現場狀況,我只在3月24日事發當晚聽說有人受傷被送到台大醫院,便和同學到醫院探望,之後返回台中,沒想到26日就開始抓人。

我記得是六月一日透早,四、五點鐘有人按電鈴叫門,我家是中醫診所,店員一開門,四、五個特務就衝進來找我,當時我還在睡夢中,被叫起來穿好衣服跟他們走,樓下已經有兩三輛吉普車在那裡等著,車子直接開到台北酒泉街的調查局第一偵訊室,大概經過三個禮拜的偵訊,又用吉普車把我移送到青島東路軍法處看守所,到了那裡才知道抓了很多人,都是個別送來。

到了青島東路就開收押庭,一個一個審問,一百多個人輪流問到天亮,才送回看守所押房。為了與老囚隔離,看守所騰出五間大押房來收容「五二四劉自然事件」的涉嫌者,過了一個月只開一次庭。

大概兩個月後,有一天吃過晚飯,獄卒來點名叫我去開庭,一般都是白天開庭,我覺得奇怪,便問為何夜間開庭,他就叫我東西收一收,還說:「莊寬裕,回家啦。」大家一聽還異口同聲的問:「為什麼只放他一人?」

結果根本不是放我回家,被帶到軍法處辦公室後,調查局特務已經等在哪裡接我,辦妥手續就搭上吉普車送到酒泉街的調查局第一偵訊室,關在那裡兩個多月都沒有傳訊,與我同房有一位建國中學的熊姓教員說,除了剛送來時接受過幾次偵訊之外,一年多來都不曾被提訊過。我一聽,開始恐慌起來,萬一我跟他一樣一關幾年都不聞不問怎麼辦。

兩個星期後,有一天吃過午餐,獄卒來提訊,叫我把東西帶出去,這次被帶到辦公室,就看到在台中逮捕我的特務站在那裡等我,辦妥了離所手續,就由他帶我到台北車站搭火車回台中,再到台中調查站報到,我父親接獲通知馬上來接我,我才知道,原來我被判保護管束處分,必須限制住居在台中,要離開必須事先報備,每個禮拜還要寫生活報告,包括跟誰見面,說什麼話,去哪裡做什麼事,看了什麼書,看什麼報紙,有什麼感想,都要清楚交代。如此經過一年才結束管束。

那一次我家人沒有花錢疏通,但第二次被抓判了10年,我母親花大錢營救我,還賣掉兩棟房子,母親的積蓄都被情治人員騙光光。

綠島綠洲山莊監獄。(維基百科)

綠島綠洲山莊監獄。(維基百科)

赴日進修 雙面諜引見認識廖文毅

這過這番周折,我就不能留在東吳大學當助教了,於是回母校台中商業職業學校擔任教職,一方面跟朋友合開「育民補習班」,到1961年我二度被逮捕時,都在經營這個補習班。同時也接辦新生商業職業學校。

1959年,教育廳公布獎勵教員進修辦法,我父親透過關係向調查局疏通,獲得同意讓我到日本進修,於是申請留職停薪。

留日期間,經同學陳再福的妹婿楊君引見認識廖文毅組織的「台灣共和國臨時政府」的要員簡文介。名義上我是去日本短期進修,實際上我是想去了解這個組織運動發展的情形。

楊君是調查局臥底在廖文毅組織裡的職業學生,同是國民黨政府及廖文毅的雙面諜,當時調查局派不少人潛伏在廖文毅那裡,每一個都以留學生的名義加入組織,楊君告訴我,他們彼此之間並不知道身分,同時也彼此監視。

楊君的身分對我和陳再福是公開的,也提供很多雙方的訊息讓我們了解,還一直提醒我兩件事:「第一,如果廖文毅那邊邀請我加入組織,一定要拒絕,第二,如果你回台灣他們給你派任務,你也要拒絕。」

他為什麼要教我這兩件事呢?他說,因為國民黨派了很多特務潛伏在廖文毅的組織裡,消息隨時通報台灣,任何情形與出現的人物都會被通報,如果我沒有參加組織,也沒有接受任務,台灣情報單位就會這樣紀錄。因為他的提醒,我從來不去總部,只跟廖文毅見過一次面。

我和陳再福從小學三年級就在一起,除了他大姊很早就嫁到基隆我不認識之外,二姊、三姊、妹妹我都認識,我還跟著他叫二姊、三姊,姊妹的孩子也跟著他叫我舅舅。他很早就參加台獨運動,也靠他妹婿楊君傳遞訊息,因為彼此信任,我只跟他談台獨議題,不會跟其他人談,後來他也跟我同案被捕,不過他只關四、五個月而已。

二度被逮 不得返校

1960年返台後,我辭去台中商校教職,接受張深切老師的建議,接辦李樹遠先生創辦的「新生商職」,擔任代理校長,並進行董事會改組與學校改制事宜。兩年後,就在新生商職逐步上軌道之際,卻禍事臨頭。

1962年5月,我的小學同學李榮森散發印著「獻身解放台灣民族獨立運動」的傳單被逮捕,偵訊時,說資料是我提供的,我因此在5月30日被逮捕。為此我被判刑10年,卻坐監13年,回到家,事業、家庭全毀,想要「返校」,學校卻沒了。

李榮森只是在我書房看到紙條,就自己去寫來散發。他說話肆無忌憚,會在他工作的魚市場辦公室批判蔣介石及國民黨,所以我對他一直很防備,但還是受連累。

有一天他在散發傳單時,被同事溫姓駐衛警看到,向台中憲兵隊檢舉,憲兵隊往上呈報,上頭認為一定是組織行動,便組成專案小組長期跟蹤李森榮,然後逮捕,接受偵訊時,情治人員騙他老實講就可以放他回家,結果他全部供出來,同案逮捕了八個人,其中四個是我的同學,另外四個是他的同事,結果他也沒被釋放,後來跟我一樣被判10年。

李榮森被抓隔天,調查局就到學校及我家來找我,我不在,便留話要我到調查站說明,當時我父親不知道李森榮已經被抓去了,而且我常去調查局,他不以為意,但我心裡有數,但還有點天真的認為,我跟李森榮沒有搞組織,也沒有交代任務,而且我一直提防他大嘴巴,應該沒那麼嚴重,就主動到調查局報到。

那一次偵訊了24個小時到隔天早上,中午才通知我父親來把我領出去,我和父親上了計程車,他就告訴我當天早上陳再福跟廖福聲已經被抓去了。原來情治單位留滯我到中午是為了要把我們常來往的幾個人錯開。同案分別在憲兵隊、警察局、警總、調查局四個單位同時審問。

過了12天,我家樓下又出現兩台吉普車,五、六個情治單位的人來叫門,說有事要我再去說清楚,我穿好西裝皮鞋跟他們走,這一次被送到台中調查站整整偵訊了一個月,期間從來不曾躺過床,睡過覺,最長連續七天24小時不停的疲勞審問。在偵訊室每次有四個人跟我對談,他們用輪的,我不能休息。極其疲累不堪,精神體力不支的時候,就讓我靠在沙發上休息一下,大熱天也不讓我洗澡、漱口、洗臉,導致我口腔潰瘍、皮膚潰爛,尤其兩股下身及足趾之間最嚴重。

有一天,他們將我移送到新竹少年監獄附設的調查局第一偵訊室,開始刑求逼供,要我咬出李樹遠與張深切,因為我之前有被偵訊的經驗,我知道說話要謹慎,堅持說跟他們雖然關係密切,但沒有政治上的往來,也沒受到他們的影響。

用意志力對抗被迫下十九層地獄的刑求

因為我打死不承認,他們開始刑求,花招百出,讓我痛不欲生,如果有十八層地獄,白色恐怖被國民黨情治單位抓去,就是下十九層地獄,不死,也脫一層皮。

有人問我,返校這個電影好恐怖!我說那是小巫見大巫,裡頭講灌水,把你的頭壓到水裡面,實際上不是這樣,是把你躺平,手腳綁起來,嘴巴用布堵起來,毛巾覆在臉上,用茶壺裝水、辣椒水、汽油這三樣,從鼻子慢慢灌進去,馬上就窒息,無法喘氣。

吊起來打是把你一隻手從肩膀反到後面,一隻手從下面反到背後,兩隻手綁來再用繩子吊起來,兩腳懸空,然後鞭打,時間長的話血液不流通,兩隻手就會拉傷,甚至黑掉殘廢。

我還被大圖釘刺指甲,痛到難以形容,只有會讓人殘廢的老虎凳沒坐過。

實際上情治單位刑求不見血,打到你內傷,卻看不到外傷,但會讓你殘廢。

刑求其實也是一種心理戰,如果你跟他們有敵對意識,就可以用抗爭的意志力對抗,硬打也捱得過去,如果你認為自己是無辜的,那就很難捱了。

有一回他們把我打得很慘之後,還用腳狠狠的踹我,我拉著椅子趴下去,過了五、六分鐘,我慢慢爬起身來,滿腔憤怒,瘋狂的拿起椅子摔打他們,他們馬上閃到一邊,退到門外,把我一個人留在偵訊室,過了半小時才進來,態度就變得比較溫和了。

從那以後他們知道逼我講不出什麼了,再也沒對我刑求。他們就是這樣軟硬兼施,所以說,刑求是意志力的對抗。

那一踹,傷得我很重,龍骨(脊椎)裂傷變形,多年疼痛難耐,一直到13年後我出獄才去照X光檢查,醫生說我脊椎有骨折,是撕裂傷,問我是否曾經跌倒? 我說沒有,是被打的,用腳踹的,至今我的龍骨還有受創的X型傷痕,久站就感覺疼痛,尤其年紀愈大,愈加嚴重。

那段期間雖然有押房可以睡覺,每周可以洗三次澡,但我的皮膚病一直沒好,不能穿緊身的窄內褲,一摩擦,潰爛的皮膚就流血。一直到同年9月,我從調查局移送到青島東路軍法處看守所一區五房之後,同房的難友蔡金鏗看到我的情況就請家人用紗布縫製內褲送進來讓我穿,同時送來日本製的皮膚藥膏讓我治療,不久之後才痊癒,儘管過了六十幾年,患難相扶持的溫暖情誼,我至今不忘。

在青島東路看守所等待判決

在青島東路軍法處看守所關了一年多等待判決,在哪裡遇到幾個死刑犯,對我心靈造成極大創傷。第一個是對房的吳夢楨,他被冤枉成匪諜,我看著他被拖出去槍斃,非常震驚且悲傷。

另一個切身之慟是跟我一樣主張台灣獨立的陳智雄先生,他跟我同時期在新竹少監調查站偵訊室接受偵訊,洗澡、放封都在一起,我知道他的態度很堅決,被移送到青島東路期間剛好在對面的押房,被判死刑之後很快就執行,執行當天清晨他被拉出去時高喊「台灣獨立萬歲」只喊了兩句,就被賭住。他在行刑後,外役拿水沖洗警衛室地板,大家就猜測他在警衛室打開腳鐐時應該有掙扎以至於受傷。

1963年5月11日,我以「陰謀以非法之方法顛覆政府」被判有期徒刑10年,褫奪公權五年。調查局在起訴書上亂編,說我剛從日本返台時,先後邀集李森榮、陳再福、廖福聲到陳再福家裡,並在報紙上寫「獻身在台灣解放民族運動」等字,希望他們跟我一起響應廖文毅的台獨運動。雖然起訴書上寫著我堅持否認,但判決書上說我供認在卷,兩者矛盾,所以這判決書完全是編造的,與事實不符,我聲請覆判,8月8日被駁回,我就沒有再去爭取,將錯就錯,因為我不否認有台獨思想,只是我從來都沒有行動。

情治單位對我家人的迫害

在白色恐怖年代,情治單位不但誣陷受難者入罪,而且採連坐法,家人朋友都不放過,以我為例,捏造兩位老師是我的組織同謀來對我逼供刑求之外,也把我繼父的兒子、我的哥哥抓去刑求幾天。

繼父有個兒子大我兩歲,念初中就來台中跟我們同住,在一起大約10年光景,1957年我第一次被捕,調查局來搜查,把我的房間弄得很亂,特務一走,繼父就交代哥哥幫我整裡房間,他就把一些東西拿到後院燒毀,結果特務回頭查訪,看到後院一堆灰,鄰居說是我哥哥燒的,他就被抓去刑求關了幾天。

我第二次被抓的時候,他在台北的銀行工作,因為有前一次的經歷,他很害怕。當時他上班都會經過青島東路,我曾經寫了兩封信,一封給繼父,一封給哥哥,我跟哥哥要鋼筆請他送來,但隔了一陣子卻收到繼父寄來的鋼筆,說是哥哥把鋼筆寄到台中,再請繼父寄給我,我就知道他是因為害怕被我連累才如此,從此就不再跟他寫信了。

母親的積蓄被情治人員騙光

很多政治受難者都有家人被情治人員詐騙金錢的經驗,誆稱可以私底下拿贖金把人救出來,我也不例外。

我第二度被抓判十年,1963年10月被送到新店安坑軍人監獄,有一天母親來看我,對我說:「以後我沒辦法照顧你了,你要節省一點。」

雖然她是我的繼母,沒生小孩,對我視如己出,相當疼愛,從我五歲就開始就受她的照顧,她這樣說讓我覺得納悶,問是怎麼一回事。她就說,為了營救我出去,她和繼父花了不少錢,賣掉兩棟房子,已經沒錢了,結果我還是被判十年。

那兩棟房子是我和她從我的原生家庭帶來的資金一起投資做生意賺錢買來的,母親很有生意頭腦,當時有農民要種田菁,她將一些錢借給農民放利,又和我一起做很多小買賣,加上我經營補習班,所以賺了一些錢。

我一聽很生氣,問誰向她勒索,我母親不告訴我,她說:「不告訴你,你不知道就算了,告訴你,你那種脾氣怕又要惹出什麼事來。」

我回押房之後,忿忿不平,難友們也勸我吞下,因為你在人家手裡,對方是特務,得罪他們沒有好處,不但錢要不回來,還不知道會對你怎樣。」我聽了大家的勸就算了。

十幾年後我出獄,母親已經過世了,我也沒問繼父,因為從日治時代到國民黨撤退台灣之前,他跟中國有生意往來,其中有個中藥大盤是潮州人,而調查局裡的高級特務也都是潮州人,我繼父因此認識一些情治人員,常和他們打牌,可能就是他的牌友跟他要錢吧,所以我想過去的事就不要再提了。

移送泰源監獄

1964年2月我又被送回到青島東路軍法處,3月被移送到泰源監獄,在那裡被關了八年,有半數收容人都是志同道合的台獨運動者,所以我參與了1970年2月8日的「泰源事件」,當時我剛剛擔任醫務室外役才幾個月,可以自由在監獄周邊活動,所以涉入頗深,最後因為主事者六壯士被抓之後,即使被刑求逼供,也沒有把其他一百多人供出來,所以我們得以倖存。

這件事非常悲壯,知其不可為而為之,目的就是要將台灣人追求獨立的聲音傳出去,當時整個計畫並沒有想到要如何活下去。

因為泰源事件,綠島國防部感訓監獄,也就是綠島山莊趕工,1972年三月我和所有政治犯都被移監綠島山莊,本來五月刑滿,但出獄當天,我從旁門被送出去向右轉,到隔壁綠島指揮部新生訓導處留訓隊,編入第六中隊延訓三年兩個月,到了1975年才出獄。其他十餘名沒有被供出的泰源事件參與者都和我一樣被留訊三年。所以我又再一度被監獄裡的間諜所害。

出獄才知身世 回復原名蔡寬裕

在綠島延訓三年多對我影響很大,家庭、事業全毀,甚至影響到我之後的感情關係。

首先是母親過世,我在1975年出獄當天,才知她已於前一年過世,八個月了,令我悲傷莫名,是我人生除了白色恐怖之外,另一大遺憾。她雖是繼母,對我如同親身,所以當我回到台中時,感覺沒有母親在的家,有厝沒家。

再者,在我被關的13年初期,我經營的學校新生商業職業學校還正常運作,繼續招生,但是在延訓的那三年期間,教育部私立學校法修正以後,私校要辦理財團法人登記,但因為我不在,董事會沒有辦法處理財產的問題,以至於沒去辦財團法人登記,教育廳就勒令停止招生,逐年結束,我出獄的前一年,學校已經沒有學生了,處於停辦的狀態,連校地都被政府徵收,我出獄之後經過一年的努力想辦理復校,卻一直被刁難,以至於我無法「返校」。

傷心落寞之餘,我到台北找弟弟,又回到瑞芳外婆家住一陣子,才從老輩那裡得悉自己的身世。

幼時我隨大人安排,五歲前都住在外婆家,也就是生母的原生家庭,後來跟著繼母生活,如此來來回回,或許是家境不錯,加上大人也都疼愛,兄弟姊妹四人受到外婆家及舅媽很好的照顧,後來則是繼母接手,讓我不曾因複雜的家人關係而感覺為難。

※蔡寬裕生於1933年,東吳大學在台復校第一屆經濟系畢業生,大學時由養父收養,改姓名「莊寬裕」,1957年台北市發生「劉自然事件」,在學校和同學談及反美言論,被職業學聲告密,拘押六個多月。其後因友人李森榮散發「獻身解放臺灣民族獨立運動」傳單受牽連,1962年被捕判刑10年,服刑期間,參與1970年「泰源事件」,因被捕六壯士在嚴刑拷打下仍不供出其他參與者,逃過一劫,卻於刑滿後又訓3年,於1975年出獄。解嚴後,積極推動政治受難者平反運動,現任「臺灣政治受難者關懷協會」理事長,近年經常參與白色恐怖文史工作,被國家人權博物館聘為評審委員,也擔任景美人權園區導覽志工。

熱門影音

熱門新聞

- 《珠簾玉幕》大結局趙露思、劉宇寧擁吻訣別 她含淚哀求他「這句話」全網哭翻求番外篇

- 傳賴清德想把500元鈔票改印「中華隊奪冠照」 央行確定發行12強紀念幣

- 《深潛》成毅新劇搭檔《大夢歸離》古力娜扎 台灣女星演武林高手劇照曝光全網認不出

- 大風吹時間!《英雄聯盟》LCK 賽區各大戰隊轉會期 11/23 人事異動整理

- 《珠簾玉幕》大結局趙露思、劉宇寧生死訣別掀淚海 她與「崔十九」從宿敵變知己全網感動

- 【世棒爭冠戰】台日先發投手年薪差31.5倍 中華隊若奪冠每人獎金可望破千萬

- 《大夢歸離》侯明昊錄真人秀在非洲草原拉屎 全程被外國遊客拍下秒登熱搜糗爆

- 【世棒四強賽】贏了!「中華隊 vs 美國」吳俊偉成功關門 中華隊8:2搶下首勝