上報 Up Media

toggle- 最新消息 黃國昌、黃珊珊疑檢方目的「要柯羈押、辭黨主席」2選1 北檢反駁 2024-12-30 23:48

- 最新消息 【血滴子救黨】首對黃國昌代理黨魁表態 蔡壁如喊團結:民眾黨支持度2成,賴清德敢重判柯嗎? 2024-12-30 23:25

- 最新消息 評柯文哲案「證據薄弱」被罵翻 謝長廷又發文反擊 2024-12-30 22:28

- 最新消息 防逃亡腳戴「電子腳鐐」不只柯文哲 配戴不當或違規下場一次看 2024-12-30 22:10

- 最新消息 【有片】始於日本、終於南韓 2024是6年來航空業最血腥的一年 2024-12-30 21:30

- 最新消息 【血滴子救黨】蔡壁如獨家專訪爆遭檢方詐騙取供 仍信柯文哲沒變「是身邊人變了」 2024-12-30 21:20

- 最新消息 永慶加盟四品牌桃竹苗2024再寫新高紀錄 業績狂飆122億、聯賣業績年增逾60% 推升單店平均業績破3,500萬 2024-12-30 21:00

- 最新消息 重申「青鳥」非民進黨號召 林右昌自嘲:這麼厲害選舉就不會輸 2024-12-30 20:57

- 最新消息 《老人福利法》修正草案明赴三讀 衛福部、交通部都反對 2024-12-30 20:52

- 最新消息 華航年終獎金傳上看10個月 官方未證實:董事會決議後定案 2024-12-30 19:50

臺語影人是當年國民黨內部CC派與陳誠之間權力鬥爭下最無辜的犧牲者。(春山出版提供)

臺語片第一波高峰的頹勢,出現在一九五九年,到一九六○和一九六一年則更顯嚴峻。先前因教育部影輔會的支持和《底片押稅進口辦法》的「漏洞」,臺語片在一九五七和一九五八年的年產量都分別有六十部以上。然而,這個數字到一九五九年就跌了三成,剩下四十餘部。一九六○和一九六一年,更只剩下二十餘部。既有解釋多將臺語影壇這波製片潮衰頹,如林摶秋玉峯和何基明華興的倒閉,歸因於個人或個別企業的經營不善。但若拉高視角,俯瞰結構面,我們會發現,除了個體原因外,總體制度環境的惡化,可能更是導致臺語影壇在一九六○年代一度走向低潮的關鍵。

教育部影輔會的裁撤,正是一大主因。一九五八年七月,行政院長俞鴻鈞下臺,閣揆一職改由副總統陳誠兼任。同年十月,陳誠不顧總統蔣介石反對,以曾任北大校長的梅貽琦,取代原本較親「CC派」的教育部長張其昀─張重視電影宣傳,並在臺語片政策上,主張以輔導取代禁止。同年十一月,行政院下令裁撤影輔會,並將電影輔導業務,從教育部移交到新聞局電影檢查處。新聞局電檢處為同時辦理檢查與輔導工作,提出組織改組需擴增人力預算的修法要求。

然而,以CC派為大宗的立法院卻與國民黨中央不同調:CC派立法委員希望電影輔導事業續由教育部辦理,但行政院和國民黨中央卻堅持移交。因此,占據立法院席次優勢的CC派立委,決定阻撓新聞局請增人力及預算的組織法修法之路。改組願景無法如願,新聞局電檢處就只能在不增加人力預算的前提下接手業務,可想而知,最後實際情形就是只能維持原檢查任務,新移入的輔導業務則多遭擱置。

原先教育部影輔會時期不分語言別的「國產影片」相關輔導措施,移交到新聞局電檢處後,「國產」二字都被改為「國語」,對於臺語影業的輔導即被取消:如《國產影片獎勵辦法》在一九五八年被改成《獎勵國語影片辦法》,新聞局長沈劍虹更在一九六一年指示要替該政策籌辦頒獎典禮,此即「金馬獎」的由來。當香港影業一九六○年再次向國民黨請求協助,召開的「輔導港臺影業貸款製片辦法草案」研討會,最後也將相關辦法名稱定為《輔導攝製國語電影片貸款辦法》,同樣將臺語片排除在適用範圍以外。

至於關鍵的《底片押稅進口辦法》,根據研究者鄭玩香查找到的檔案,一九五九年,在國民黨主掌文化事業的中央第四組總幹事屠義方曾表示,「以往在教育部時期因為押片制度,使臺語片得以發展,現輔導工作已移新聞局辦理,臺片輔導即告中輟,且應對臺語片進行嚴格審查。」可見,國民黨也清楚臺語片是因《底片押稅進口辦法》才能迅速成長,便修正該法,使得臺語影業再也無法藉此進口免稅底片,成為影響臺語影壇製片環境的最關鍵因素。少了免稅優惠以後,製片成本直接提升,投資臺語片不再是那麼容易就能回本的事。更嚴重的是,失去這個進口底片的合法管道後,就連要去哪裡找底片,都成為臺灣電影從業人員的一大難題。

攝影師林贊庭記得他在一九六一年拍臺語片的時候,「開拍前一日,老闆先交給筆者一千呎裝的柯達Plus-X黑白底片共兩千呎,以便分成六卷,供攝影機使用,並強調臺北缺貨買不到底片,但已經託人尋找採購。」後來,「製片交給攝影師的第二批底片是柯達Background-X底片,裝底片的鐵盒外表也已生鏽,顯示這批底片應該已經過期。筆者雖不滿意卻只能勉強使用。」沒想到最後,「製片又送來Agfa NP-20、Rollei、Gevaert Gevapan等三種不同廠牌的底片」,幸虧林贊庭手上有一本《美國攝影師手冊》,才能查出各家底片的感光度,判斷各牌底片的適用時機。林贊庭的回顧,生動地表達臺語影業在一九六○年代初面臨「底片荒」的左支右絀,由此,我們也不難想像臺語影業只能無奈減產的困境。

做為臺語影壇兩大龍頭的玉峯和華興,在臺語影壇這波低潮中也無法倖免。一九六○年,玉峯的第四部作品《桃花夜馬》還沒拍完,林摶秋便決定停拍,宣告將暫停營運,無奈遣散所有師資和學員。玉峯編劇辛文亭決定在外自立門戶,執導臺語電影《生母奪親子》;有人去重慶南路開書店,慨嘆師生最終竟在一夕之間流離失所;有的女學員學了一身表演技藝卻失去舞臺,只能去舞廳當舞女陪酒;原是茶葉工廠童工的張美瑤,電影夢因而幻滅,從聞名全臺灣的女明星,一夕之間又掉落回埔里鄉下做裁縫。張美瑤自述,在那段期間,她從過往對明星頭銜的熱愛,一下子轉變為極度憎惡。

何基明的華興製片廠,也在一九六○年代遭遇嚴重困境。何基明的女兒何淑娟還記得,華興的全盛時期,員工多到過年做甜糕得用支木槳來攪拌,誰能想到最後卻賠得連祖產都拍賣掉了。何基明只能在一九六一年宣告華興倒閉,將職員相繼解散,製片廠也讓渡給親戚改做紙廠。深受父親電影夢影響的何淑娟,原本還考上國立藝專編導科,沒想到讀到一半卻連學費都快繳不起,在朋友支持下才辛苦將學業完成。畢業後本想拍電影,但迫於生計,只能在家人介紹下改到學校教書。

「公司倒了,整個經濟都有問題,家庭生活是很困難的。債主臨門,真的是好苦好苦的日子過下來的。」何淑娟回憶起那段時光,每天看著何基明失落的神情,很替她爸爸傷心悲哀:「我奶奶很生氣,說他什麼工作都不去找,還是想盡辦法想要突破拍電影那種困境,可是再怎麼樣,還是沒辦法,所以我奶奶真的是很氣,她就罵:『生活都沒辦法了,還是這麼堅持。』可是我一想到我爸爸那個樣子,那個神情,我真的是好難過。這是他一生以來的夢想啊!他年輕時就去日本學電影,他就是堅持這個夢想,想要把它做好,但是就是沒辦法,到最後就是很失落。」

當臺語影壇兩大製片廠相繼歇業後,許多影人只能另謀出路,等待機會再出發。自玉峯離開的張美瑤和李玉芬,也在玉峯編劇老師辛文亭、賴耀培等人介紹下,來到一九六一年剛成立的國華廣告。國華廣告一時之間,幾乎成為第二個玉峯。同樣來到國華的,還有出身華興的歐威,以及曾經任職於地方戲劇協進會的導演辛奇和製片戴傳李。張美瑤在國華除了擔任臺語播音員外,也兼拍平面廣告,其後便因擔任鑽石牌鞋油的日曆模特兒,被臺製廠長龍芳相中。龍芳三顧茅廬,張美瑤終於答應再次從影,擔綱彩色國語片《吳鳳》的女主角,重回影壇。

與林摶秋沒能合作拍完《桃花夜馬》的白克,後來在一九六二年與新加坡影后莊雪芳合作,執導一部象徵本省外省大和解的國臺語雙聲道電影《龍山寺之戀》。電影亦符合國民黨政府一九五七年的政策指示:「在題材上必須強調本省同胞與外省同胞之間可以互相合作無間。」《龍山寺之戀》電影片頭,是演員戽斗在臺北艋舺龍山寺前,以一口流利的臺語順口溜「養精神,顧元氣」,叫賣「回春妙藥大雄丸」,沒想到生意後來竟全被隔壁攤莊雪芳飾演的「外省婆仔」的歌聲搶走了。劇情不斷在化解本省家庭對於外省民眾的憎惡之情,強調不能因省籍厭惡他人。白克也在結尾安排戽斗和莊雪芳合唱臺灣民謠〈丟丟銅仔〉來賣藥,象徵從此不分省籍的「大和解」。莊雪芳最後也以本片在臺灣、香港、星馬、泰國和菲律賓等地,隨片登臺超過十七個月。昔日曾為玉峯學員的龍松也因本片獲得香港邵氏青睞,改名凌雲,赴港發展。然而,導演白克卻在電影上映該年因涉及政治案件遭國民黨政府逮捕,並於一九六四年二月二十二日清晨遭到槍決,成為白色恐怖受難者。

臺語影業無法進口免稅底片,成為影響臺語影壇製片環境的最關鍵因素。(春山出版)

臺語影業無法進口免稅底片,成為影響臺語影壇製片環境的最關鍵因素。(春山出版)

臺灣文化不是次一等的「地方文化」

回首這段電影路,林摶秋曾表示:「這段路,就是等待咱臺灣人自己懂得拍電影就好,養成咱臺灣人自己會曉作臺灣電影,我的任務就到這裡……」面對曾遭受電影檢查刻意刁難,他也感嘆:「電影不是那麼簡單可以拍的,終歸是政治因素的緣故。」這一條臺灣文化人從新劇到臺語片的道路,不只展現出一股追求臺灣文藝復興的文化理想,也反映臺灣影劇與政治的關聯。只可惜,許多臺語電影人的理想,只能被迫在一九六○年代初期暫時畫下休止符。

這群「文化仙」過去面對企圖磨滅臺灣認同的殖民政權,選擇以戲劇演出「展演臺灣」,不只不想被日本人看輕,更懷著要將臺灣文化貢獻予世界的遠大理想。二戰結束之後,本來以為能歡天喜地地慶祝「光復」,碰上的卻是二二八事件的政治浩劫和另一個推行「國語」的殖民政權。即便如此,這一群「文化仙」戰後仍願意在中華民族的國族框架下,藉由電影藝術,追求一場本土文化向上的臺灣文藝復興理想。而且,臺灣文化從不是次一等的「本省文化」或「地方文化」,正如同臺語歌劇就是「國劇」,臺灣文化就該是能代表中華民國的「國家文化」。

抱持這一股理想的臺灣文化人,卻碰上此一時期只渴望「反共抗俄」並進行權力鬥爭的國民黨政府。對此,臺語影人雖然也曾經在國民黨政府為求反共,籠絡香港影人的制度縫隙下,找到得以進口底片、自主發展的空間,甚至能從美援對公營片廠的技術支持間接受益,自一九五六年到一九五九年,「借」來一段臺語影壇為期近四年的首波高峰。

只可惜,臺語影業的生存空間很快就在電影主管機關更迭後受阻。主事者先是從教育部影輔會與新聞局電檢處的「雙頭馬車」,變成只剩新聞局電檢處的「有檢無輔」;輔導原則也從「國產」電影不分語言一律平等,變成獨厚於「國語」的差別待遇。此一更迭背後,反映的是國民黨內部CC派與陳誠之間的權力鬥爭:從親CC派的教育部長張其昀遭撤換,到CC派為首的立法院拒絕配合電檢處改組修法皆然,臺語影人成為國民黨內部這次派系鬥爭下最無辜的犧牲者。臺語片從《薛平貴與王寶釧》掀起的第一波高峰也因此暫告中止,結束了臺灣電影本能走向產業化的曙光。

※本文摘自《毋甘願的電影史:曾經,臺灣有個好萊塢》理想幻滅的臺語電影夢/春山出版/作者1990年生。國立臺灣大學社會學研究所碩士,前國家電影中心研究員。碩士論文《重寫臺語電影史:黑白底片、彩色技術轉型和黨國文化治理》獲頒文化研究學會、臺灣教授協會、臺灣科技與社會研究學會、國立臺灣文學館臺灣文學傑出碩士論文等多項大獎。聯絡信箱:chihheng.su@gmail.com

※本文摘自《毋甘願的電影史:曾經,臺灣有個好萊塢》理想幻滅的臺語電影夢/春山出版/作者1990年生。國立臺灣大學社會學研究所碩士,前國家電影中心研究員。碩士論文《重寫臺語電影史:黑白底片、彩色技術轉型和黨國文化治理》獲頒文化研究學會、臺灣教授協會、臺灣科技與社會研究學會、國立臺灣文學館臺灣文學傑出碩士論文等多項大獎。聯絡信箱:chihheng.su@gmail.com

熱門影音

熱門新聞

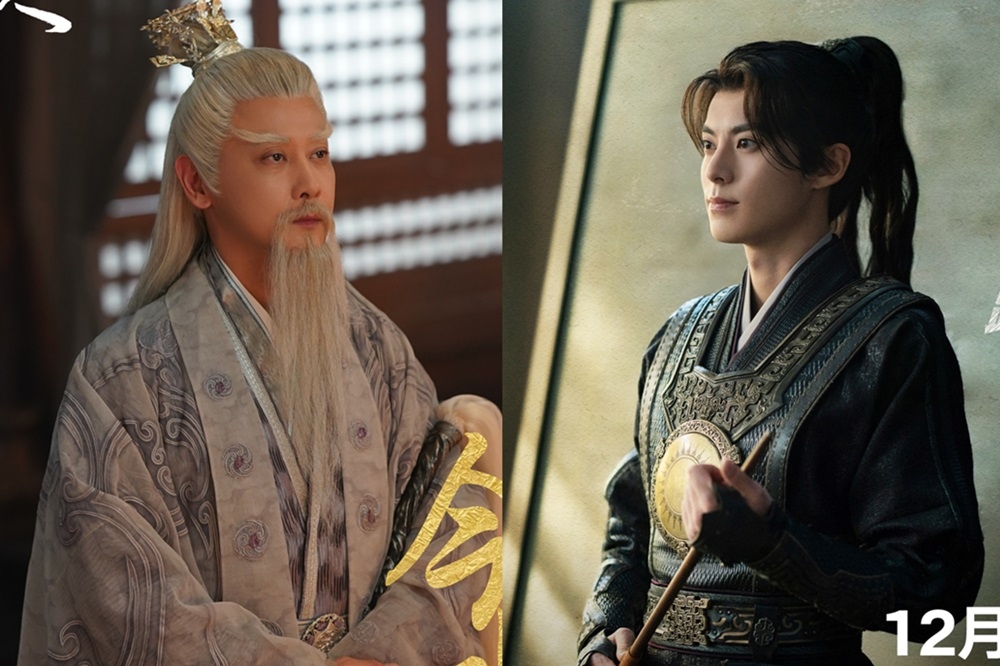

- 《大奉打更人》王鶴棣演技太爛被群嘲 來自台灣的「他」一人演活2角色佳評如潮

- 《九重紫》孟子義住北京豪宅富家千金身份曝光 媽媽曝女婿3條件「李昀銳都有」全網嗑翻

- 王鶴棣《大奉打更人》首播熱度慘輸李昀銳《九重紫》 他演技3敗筆被嘲「像憤怒鳥在演戲」

- 【淡海影城變鬼城】淡水多了7萬人口 房價為何追不上坐擁兩影城的林口?

- 【淡海影城變鬼城】美麗新內鬨不斷苦撐慘賠 寧提早9年也要違約撤退

- 《珠簾玉幕》趙露思病倒送醫疑患重度憂鬱症 網揭「2大關鍵」洩她身體異狀早有端倪

- 《珠簾玉幕》趙露思拍新劇累到無奈喊「這句話」 她全年無休患失語症網怒嗆經紀公司

- 【多重火力降】有了海馬斯喊停雷霆增程火箭彈 陸軍讓灘岸殲敵打擊降規