上報 Up Media

toggle- 最新消息 投書:台灣社會對柯文哲案應有的省思 2025-01-03 00:00

- 最新消息 柯文哲4人羈押理由曝光 柯曾說「要與妻孩出國躲紛擾」成關鍵主因 2025-01-02 23:53

- 最新消息 柯文哲再遭羈押 民眾黨籲賴清德「適可而止」 2025-01-02 23:22

- 最新消息 快訊/檢方三度聲押成功 柯文哲等4人裁定羈押禁見 2025-01-02 22:58

- 最新消息 內政部政黨審議會決議通過 聲請統促黨違憲解散 2025-01-02 22:28

- 最新消息 被緊咬是柯文哲分身 李文宗:大家都知道是蔡壁如 2025-01-02 22:12

- 最新消息 諷檢方下不了台「要關我就明講」 柯文哲:再加保就要賣房了 2025-01-02 22:00

- 最新消息 WSJ:中國已非美企「金礦」 難再幫北京說情 2025-01-02 21:50

- 最新消息 強烈冷氣團下周報到 低溫恐跌破10度、高山有望降雪 2025-01-02 21:34

- 最新消息 檢控他可能逃亡海外 沈慶京坐輪椅服藥:快80歲了怎麼跑 2025-01-02 21:08

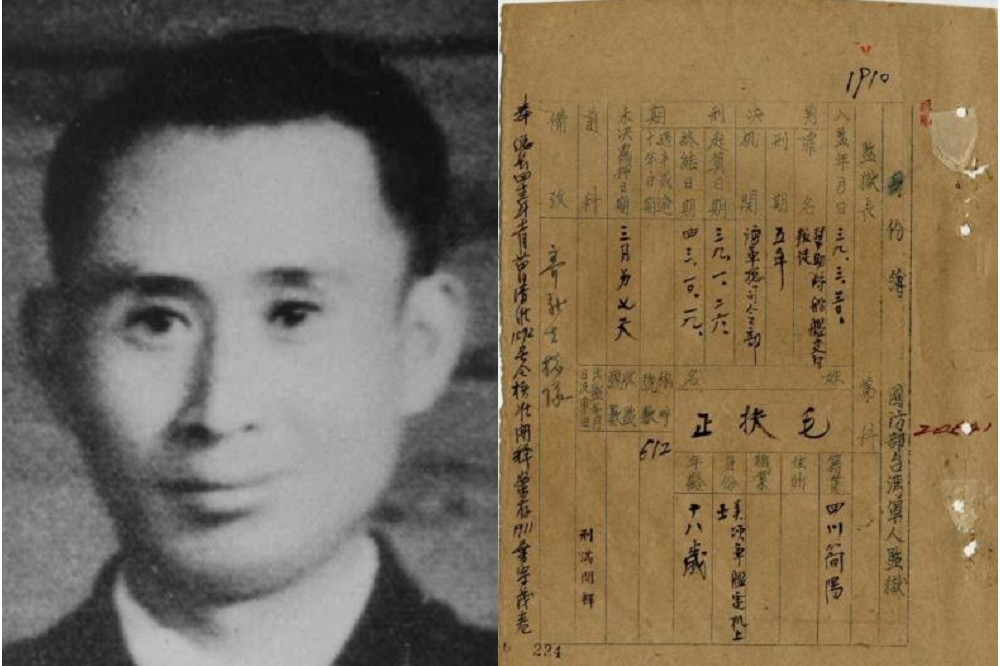

毛扶正是極少數願意公開談論自己過往的白色恐怖外省受難者,當年他被判刑,只因法官認為叫毛扶正,就是要「扶正毛澤東」。(作者提供)

毛「扶正」了 蔣怎麼辦

我被判刑,一則是因為受到大哥毛卻非海軍美頌艦的牽連,一是因為我的名字叫毛扶正,明明是「扶助正義」,結果被被法官說成「扶正毛澤東」,一定有罪。想到這個我就氣。

我是四川省簡陽縣簡城鎮人,1929那年出生,原本家境很不錯,因為家住沱江邊 ,父親就在水碼頭收購糧食做買賣,順著沱江運到瀘洲匯入長江,再運到重慶,加上叔叔開過錢莊,所以經濟條件一直都很好。

小學時期正逢中日戰爭,經常躲空襲,所以上學都會準備一塊薄板,對角打洞綁上繩子,警報一來就背著板子躲到防空洞當桌子寫字。小學畢業後考上誠明中學,那個學校是我的一個遠房叔叔和鎮長及地方老大一起開的。

16歲跟隨大哥離鄉 一別數十年

我在家排行第六,下面只有一個弟弟,父親在我小學四、五年級的時候過世,那時老大毛卻非已經離家讀書,他是簡城鎮第一個離鄉求學的人,十幾歲就自己跑到杭州念高中,後來又讀了海軍電雷學校,家人都不知道,連我父親也不曉得,所以我小時候對他完全沒印象,一直到抗戰勝利才回鄉,在中學教了幾個月的書,我才真正認識大哥,後來他要帶大嫂到上海,那時我初中剛畢業,本來到成都一個禮拜要考高中,因為大哥回來,我想中國這麼大,應該出去看看,就沒有去考試,請他帶我出去闖闖。那年我16歲,沒想到一別近50年,差一點回不了家鄉。

那時剛剛對日抗戰勝利,交通完全被政府拿去做復員工作,買一張船票要等很久,我們在重慶、萬縣停留了好幾個月,搭乘多種交通工具,才一段一段到宜昌,之後坐上海軍的船,像清朝燒柴火那種蒸汽船,船上有房間,有兩個床,大嫂帶著二個小孩睡一張床,我跟我大哥睡一張床。到了沙市又住半個月,再坐船到漢口,到漢口又住了一段時間,好不容易才到了上海。

大哥之前讀的海軍電雷學校是蔣介石為了培植嫡系海軍幹部而於1933年成立的,他畢業後被派在大型登陸艦擔任航海官,航行於台灣、上海之間。我跟著他到上海之後,他被調到聯字號擔任艦長,是一艘小型的登陸艇,只能航行在長江一帶。我們就安家在上海。

在上海遇到通貨膨脹

1947年我插班上海海濱中學高中部,一年後國軍敗退,高二下學期時,上海快守不住了,物資很缺乏,我每天早上四點就得起床到市場排隊買肉,還經常買不到,菜也買不到,通貨膨脹飛快,國民政府發行的法幣也不值錢,早上一堆花生擺在地上一塊錢,下午就變五塊。還好大哥的船上有黃豆,可以拿點回來煮,那時部隊發薪水我也去幫忙大哥數鈔票,在外灘鈔票堆到跟山一樣高。那時沒有法幣可用,換用銀圓,大家在街上大頭小頭在做買賣,大頭就是印袁世凱大頭的銀圓,通稱袁大頭,小頭是印有孫文的銀圓,俗稱孫小頭,是民國開國初期通用的貨幣。

海軍鬥爭軍艦倒戈 和大嫂一起逃難

那時海軍鬥爭得很厲害,蔣介石為了掌控軍情,派陸軍出生的桂永清當海軍總司令,桂永清不按照海軍傳統治軍,加上政府貪污腐敗,引起反彈,1949年2月巡洋艦重慶號倒戈投共,4月23日第二艦隊又有30艘艦艇加入解放軍,局勢很不安,發生很多叛艦案,桂永清認為海軍多閩系成員,忠誠有問題,就派情報人員潛伏在各艦艇中,抓了上千人,很多人被處死、被失蹤,海軍人自危。後來我大哥也因此被抓,我亦受牽連。

5月很多人都離開上海了,大哥奉令到廣州接美頌艦,不久共軍就過江了,那時大嫂剛生下小女兒,決定帶三個孩子搭乘海軍艦艇到廣州和大哥會和。我本來可以回四川老家,但她一個人很難帶孩子到廣州和我大哥會合,所以我決定跟她一起去廣州。

我們上了往大陳島的船,沒停留很久,就換第二艘船往台灣,再去廣州。那是民國38年五月十幾日,很多人連傢俱都搬上船,都是古老家具,看起來都很值錢,為了那些家具,又租了一條船,還搬了很多米,最後白費一場,沒跟著一起開過來。我們一離開上海,共產黨就來了,他們從浦東打過來。當時國民黨不說「大撤退」,說「轉進」。

經過二天一夜,到了左營上岸,一下船看到隔壁停了一艘中字號,兩小時後就要開往廣州,艦長是陳慶堃,是熟人,他一看我們是海軍眷屬,大嫂跟他說了幾句,就讓我們上船。我趕緊到岸上買點東西給大嫂和姪子吃,看到碼頭上寫「一銀圓換四萬塊台幣」,結果兌換了一大堆舊臺幣。帶著這些錢逛攤販,那裡的東西跟我們的口味很不一樣,放很多油,最後在丟骰子賭香腸的攤子比手畫腳買了一包香腸,又買了一個大西瓜,也吃了一碗麵。

船上人很多,都是從北方撤退下來的海軍家屬,彼此不認識。大嫂和孩子有一個房間,我就睡在裝彈藥的船艙裡,那艘船最高速每小時只有八海浬,非常慢,兩天兩夜才到廣州,當時所有的船都停到珠江口的黃埔島,就是黃埔軍校大門口那個港口。

我們找了一艘小船搬行李上岸,大哥已經和岸上造船廠裡的一位軍官講好接待我們,他是以前大哥船上的軍官,當時在黃埔造船廠當工程師,安排我們住到下庄村的民房,過兩天大哥的船才從海南島過來,一家總算團聚。

到了廣州後,看到遍地灑滿金元券沒人要,淪陷區發行的銀元券也不能用,要用廣東省銀行發行的,但也不好用,商店都要港幣,一塊銀元券才換八毛錢港幣。還好我們離開上海時帶了銀元、美鈔,就拿來換港幣。但廣州人算得厲害,要抽匯率損失。

兵荒馬亂中從軍被改名

大哥接來的美頌艦原本是美國海軍的LSM-1級的中型坦克登陸艦,排水量560噸,戰後移交給國民黨的海軍。

當時兵荒馬亂,而且廣州局勢也很緊張,美頌艦上缺很多人,因為很多人逃回家鄉去了,我請哥哥讓我上美頌艦工作,在電信室擔任譯電報的工作,把要發出去的公文電報譯成數字。

上船從軍時,書記官登記資料,那時我的名字叫「富政」,那是依照家族「富」字輩取的名字,書記官想了想,就改成差不多同音的「扶正」,這在當時很普遍,一個人常有好幾個名字,我想是「扶持正義」的意思,那就改吧。沒想到後來卻因此被認定有判亂意圖。

大哥想投共 還沒行動就被抓

當時美頌艦上有兩大幫派,一幫是福州人,一幫是山東人,兩派搞不好,連晚上睡覺都分開。我上船時還有湖北人、湖南人、四川人。

上船當兵有發薪水,一開始發金元券、銀元券,拿去買東西店家不要,薪水裡有幾十塊銀圓,運氣好有袁大頭,再搭配幾塊雜洋,就是各種外幣,運氣不好就是墨西哥鷹洋,有老鷹的那種。總之,貨幣很混亂。我吃、睡都在船上,大嫂一家則住在下庄,我有空就下船去找他們。

由於船都停在碼頭,岸上有酒家,士官沒事就逛酒家,吃狗肉,打麻將。我只當兵一個多月,廣州就快丟了,十月中撤退離開廣州。當時海軍總部來電話說,有一批器材在香港,要美頌艦去載到台灣。說時遲,那時快,我們早上離開廣州,下午就淪陷了。

美頌艦停泊在香港深水浦一個禮拜,沒有碼頭可以停靠,只能錨泊,上岸要靠小船接駁。由於我們手上只有銀元券,沒有港幣,大哥就賣了一些船上的米,所得讓官兵平分,我哥哥沒拿,但後來卻被認為貪污。

由於我們從上海帶來一些美鈔,這個時候就用上了,但兌換非常吃虧。香港當時是英國屬地,他們叫我們「外省人」,對我們不太友善,在九龍就發生很多糾紛,差一點打架。例如有一次,我們看到剛發明上市的「玻璃雨衣」,就是尼龍雨衣,議好價老闆卻不賣,我們走了老遠他卻追上來,不買不行,就在大街上吵起來,結果香港人越聚越多,我們人少,只好勉強買下來。

停留香港是因為海軍總部要美頌艦載一批衛生器材,結果是很多輛腳踏車,很多包乾魷魚,載得滿船都是,我們割開包裝才知道,還拿一些魷魚泡來吃。當時腳踏車載到台灣則可以賺一倍的價差,所以我猜大概是總部有人利用美頌艦走私。

在香港的某一天,大哥上岸遇到電雷海軍學校的學弟楊滄活,倒楣事就來了,楊滄活慫恿大哥把美頌艦交給共軍,又給了他五星旗。後來大哥跟我講,很多人想回家,台灣也沒去過,明天把艦上的人集中起來開個會,問是否有人想回家鄉。大哥有一個演講稿,我看過,意思是說,想走的就給路費,希望留下的就留在船上,假使那天船不走了,就把五星旗掛上。

結果當天深夜,我在船艙熟睡著,申功慶帶了一批人把我叫醒,說我們叛變,原來是輪機長謝恆帶一批山東籍的艦上官兵來抓人,他們打開軍械庫,每人配一把槍,就好像山東土匪一樣,把看不順眼的,通通抓起來。他們把槍對準我,我說幹什麼,就被逼著押上夾板,已經有幾個人站在那裡了,然後要我們下到前面的錨鍊艙,裡頭沒有電燈,就這樣被關在不見天日的艙底。當時是20日凌晨,在我們熟睡中,美頌艦已經起錨離開香港開往左營了,先到汕頭、汕尾,再橫渡臺灣海峽,一度船艙還漏水。

大哥只是拿了一支五星旗回艦上,就成了證據。告發他的輪機長謝恒是湖北人,原本是我大哥最看重的一個人,很能幹,所以大哥把他從臺灣調到美頌艦當輪機長,其實他不願意,沒想到竟然栽到他手裡。後來大哥的同學對我罵大哥:「你這是秀才造反嘛 ! 調他去做什麼? 他正準備結婚啊,你把他調那麼遠當然不高興。」我之後就沒再見到謝恒了。(此為上篇/未完待續)

※毛扶正1929年生於四川簡陽縣,原名毛富政,20歲隨大哥毛卻非從軍,因書記官將之改名「毛扶正」而引來禍事,只當兵一個多月,就因美頌艦投共事件被牽連,被以幫助將船艦交付判徒罪名判處有期徒刑五年,褫奪公權三年,1951年5月14日押解至綠島新生訓導處,是最早一批抵達綠島的政治犯。出獄後於1957年入伍服役,打過八二三炮戰,所以有榮民身分。曾在海軍造船廠工作,因政治犯身分被迫離職,其後進入基隆港務局服務,直到退休。已於2018年12月7日獲得平反。