上報 Up Media

toggle- 最新消息 簡舒培批京華城解套「內行騙外行」 李四川:若無罪恢復容獎須回饋70% 2025-01-15 20:08

- 最新消息 LINE Pay、Apple Pay都可以用 北捷電子支付最快10月上路 2025-01-15 19:30

- 最新消息 【2025 福袋】全聯、大潤發蛇年福袋和福箱搶先看!周子瑜同款行李箱、小時達幫你送到家 5 台豪華電動車等獎項總覽 2025-01-15 19:00

- 最新消息 出席施明德紀念午宴 韓國瑜憶和解咖啡、柯建銘提大罷免 2025-01-15 18:56

- 最新消息 2025文化幣開放領用15天 行政院長卓榮泰與三個麻瓜體驗《接招吧!決戰除夕夜》密室逃脫 2025-01-15 18:38

- 最新消息 成功打造加盟四品牌 永慶董事長孫慶餘讓店東開店給兒子女兒經營傳承 2025-01-15 18:33

- 最新消息 全台首創! 政大攜手木柵集應廟撰寫廟宇ESG報告 2025-01-15 18:30

- 最新消息 綠光經典再現!黃韻玲、林美秀睽違16年重現《人間條件四》 2025-01-15 18:30

- 最新消息 包高雄展覽館辦尾牙 永慶加盟四品牌高雄區席開600桌、頭獎抽轎車 2025-01-15 18:27

- 最新消息 賴清德明接見韓國瑜與赴美團 將閉門會談1小時 2025-01-15 18:14

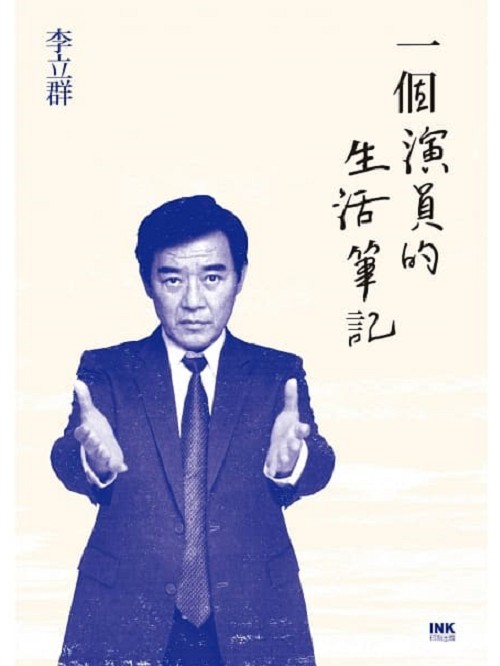

李立群:演員的道路,是一種迂迴上升的歷程,永遠是翻過一山又一山,跨過一場又一場,永遠是對昨日的某一種捨棄,某一種跨越,某一種翻過。(李立群主演的《温州一家人》劇照)

最近尤其深有所感,如果演員的一生是以表現情感為主要工作的話,那麼情緒的起伏,對一個演員的生活和表演工作的影響都太重要了,有的時候還真是天真地羨慕出家人,可以拋開太多的情緒,每天有一個固定的時間,讓自己進入一個禪修,或者說,情緒極不需要起伏的一種狀態,哪怕是五分鐘也好。

或許我想得太過天真,隔行如隔山,出家人當然也有情緒起伏吧,可能還不輸給未出家的人……人與人之間,演員與演員之間,真像是一條河,有的時候漲潮,有時低潮,有時乾枯,有時氾濫成災……情感表現和與人相處的關係,不管你修養多好,原來它們從來就沒有真正地老實過,或者是說,從來沒有長期的穩定過,自己一不小心,就會踩到地雷,甚至一發不可收拾到後悔不及的地步。

演員雖然都是演員,但是質地、個性、訓練背景、區域的文化不同,年齡、性別的不同,常常會因為一點點細小的摩擦,而失去互相信任、互相尊敬的能力;演員是一種情感豐富的動物,卻不一定都能找到穩定的韻律,不論你多想演好一齣戲,或者再專心地去演一齣戲,都還是會有一些人性裡面來不及學習、或者來不及丟掉的東西,阻礙和影響你的表演,甚至生活。

暫且不談創作,六十歲的人了,生活和工作的兩種情緒還是經常會打架,鬧矛盾。無端的興奮,短暫的欣喜,偶爾的平靜,難防的抑心,突來的憤怒,可歎的抱怨,時而意氣飛揚,時而意興闌珊,有時也會激昂慷慨,甚至咆哮以對,這哪是耳順之年的人啊!不只我這樣,我媽媽今年八十九了,有點力氣,她也會向我們咆哮一下,也會生氣好幾天,也會意興闌珊半個月左右。我說這些事的原因,可能是我想要愉快地工作而不得,想要心無掛礙,但是全無考績可用,所有的演員修養訓練,搞了半天,原來都是有使用期限的。我是說我,不敢說別人。

難得碰到一隻好大的獵物,趕快拉弓上箭,結果見獵心喜,要好心切,讓它跑了,甚至把自己傷到了,「耐煩」原來也有有效期的。那麼演員這個情緒表演的工作,憑良心說,要用什麼作為「度」呢?人類的天性,他的內心,一如他的身體,不應該說謊,說謊了也沒用,他有他的韻律,不會一成不變,也不該一成不變,這個可能就是命運,或者說是天機。因此我還能怎麼辦?只能順其自然,因勢利導,尤其是因勢利導,我最近常常在思考這四個字,為了要讓自己辛苦而大量地工作,能像水一樣流暢,而不要崩決氾濫,我到底是要築高堤防,還是要挖深河道,現實的工作環境這麼地侷促……想把一個戲演得稍微好一點,要跟這麼多你意想不到的人接觸,而且是發自內心的接觸,這永遠是一個演員要預防要練習的事情,我幹嘛要說這麼多悲觀的事呢?因為我最近正在傷害一個演員,我也相對地在被傷害,而且,無解。老天保佑吧!

人類精神的導師們啊!孔子啊!老子啊!釋迦牟尼啊、蘇格拉底、耶穌啊!請你們一起穿著一身緊身褲,讓我看看吧!不要再顯得那麼寬鬆……

我的內心太需要寬鬆,寬鬆地待人,寬鬆地待己。或許說,我太需要大聲地笑笑了。我不想再穿得那麼緊了。

莎士比亞來了嗎?

莎士比亞來了嗎?這句話的意思對我來說,就是戲排演得怎麼樣了。那麼,排得怎麼樣了呢?還真不好說。有句中國話是怎麼說的啊?「而今識盡愁滋味,欲說還休。欲說還休,卻道天涼好個秋。」不對,好像有點扯遠了,我是真想逃避現實,可既然要談,也不能躲著不談,那就談吧!

我覺得,目前為止,排戲已經進入「緊鑼密鼓期」,還有「十五天」的工夫,我是丟三落四,似有似無地在找著、摸著,瞇著眼睛再看著「奧賽羅」這個角色,說白了,就是進步很少,令人擔心,極不靠譜的感覺!那怎麼辦?大家都等著看呢!不是看笑話,看笑話的人一般不會來,是看戲,看好戲的觀眾就要來了!哎唷!壓力太大了,「奧賽羅」如果是我,他就不會有什麼壓力,太多事情他都是往前衝的,在戰場上,他是百戰雄獅的主人,他是司馬光在《資治通鑑》裡不斷強調的「真龍不死」的真龍。我不是,而且差別挺大,我經常都只是個「卒仔」,現在說這角色太難演,似乎太遲了,會有這想法,不也是個「卒仔」?這些,奧賽羅還都沒有,他連自己沒有愛的智慧卻又愛得太深,這一點自知之明,都非常的覺醒。

殺了自己最親愛的人,毫不猶豫地交出自己的生命,為了求平等,為了尊敬一種真正無私的愛。他的妻子苔絲狄夢娜做到了他沒有做到的,他又進一步趕上去做他該做的事,最後,臨死前,向自己下刀前,還不忘記軍人本色,或者說他內心深處的一個渴望,就是能「成為一個威尼斯人」。所以他的人格天生自大而勇敢,不會開車卻開了一部賽車的野牛,說完了,道盡了,人性裡的嫉妒,強烈的台詞,多元化的欣賞角度,不同口味的詩意,讓嫉妒變成了「P5」汽油,把這個賽車,玩命地推上了針鋒對決的高速上,後來那個「針」跟那個「鋒」,還真不是在說人與人之間的關係而已,是在說每一個人自己。自己在自己的世界裡,不管你謙不謙卑,暴不暴力,自不自大,糊不糊塗,自不自卑,當嫉妒來襲時,誰都保不準會走火,會爆炸,你幾乎會完全變了一個人,雖然你還是原來的你。

在知道了、或者說已經建立了奧賽羅這個角色,能夠被運用的材料,比方說,他是黑色的摩爾人,在種族歧視的威尼斯白人社會裡,沒有在低下階層混,反而是威尼斯王族貴人所要仰賴安全的砥柱。他有過多的社會高傲,襯托著天生種族所帶來的過多自卑,心理因素上其實是一個火藥庫,還是個沒有警衛的火藥庫,炸到誰,誰倒楣。

但是以上是說他這個人,而當人變成角色,要被拿來演的時候,除了勤加練習之外,我們還經常會去尋找的一種「微妙關係」,這個關係,可能是跟角色相同的一種經驗,也可能是風馬牛不相及的一個因素。戲快上演了,這是一個美麗的競賽,是像雅典奧運開幕式裡,那麼精準美好的奧林匹克精神的「再現」?還是一場為求生存的殘酷殺戮?都在我心裡上演,我只能默默地看著它們,自長,自滅,一直到演出完了,它們對奧賽羅,起到了什麼直接或間接的影響,看戲的時候,或許就會看到一點,一次很不同的演出,奧賽羅自己的針與鋒的「對決」。

我不想用比較過於正經的用語,嚴肅地來談我現在的排戲工作,我既寫來吃力,你也難以十分體會,只能自顧自的,想到哪說到哪…

除了「嫉妒」是《奧賽羅》一劇的主題之外,在這篇文章裡,如果還能聞到什麼玄機,或者氣味,也是因為來自這齣戲的、還沒演出前的一些心思。

奧賽羅的命運和他的愛情生活,讓我想起了年輕時看過鄭愁予的一首詩:

來自海上的雲,

說海的沉默太深

來自海上的風,

說海的笑聲太遼闊…

只是想起了而已。

我現在還演出奧賽羅的呻吟,他殺了愛妻之後的呻吟,宣洩著的懊悔,突發而不漸進,必須要有真實的、被打擊過後的承受感,而且極其深切……好寫,不好演。那種懊悔的哭泣,似乎也透露出「新生」的感知,但是最愛的人已經死了,新生的意義也被淹沒了。然而演員和觀眾是生生不息的,看完了這個莎士比亞的四大悲劇之一,只要您沒睡著,您看得下去,那您就可能在別人的痛苦與懊悔當中,看到自己的生生不息,「自強」不息。

如果你來看戲了,也看到了這個感覺,那,莎士比亞就算來過了。

演員如果是一朵花

去年的冬天居然下雪了!台北、新竹,兩個我住的地方,都下了,關西的山裡下得還挺多!我喜歡在關西的山裡住著,天天在經歷在感受著山中的天氣、風景和甜的空氣,說不好聽話,抽菸都覺得好值得!去年冬天在山裡頭冷得活該倒楣,因為早該買好禦寒的電器我們沒買,老覺得就這幾天冷,一晃就過了,結果冬天特別長!長也過去了,最近的天氣是台灣標準的春天,春天總算來了,在繁茂如百花齊放的春天山居裡,生活很忙卻看不到忙了什麼。工作很多,多到做不完的,那就每天都能做一點是一點。

看起來很單純的生活,要注意的事情可是天天都有的,住過山上的人,和城裡過日子的人體會是很不同的。在山裡,做事歸做事,割草歸割草,腦子裡依然會經常飄出生活和工作的回憶和檢討。說得大一點,就是在自己的工作世界裡,或者說是藝術創作中,這麼多年……我是什麼態度和心思。

別的不說,年輕入行的時候,我就沒真的去期望自己的作品會是一個時代性的,或劃時代的經典之作,我始終覺得與其那樣,還不如要求自己的每個作品、每次的表演,都能達到讓觀眾真正值得依顧的水準來得重要,就這樣,一輩子都快走完了,好戲也演得不多……得過獎沒有?當然多少得過幾個,有七八個獎大概,可是台灣的媒體都不知道,因為我不習慣去說它們。

演員如果是一朵花,我只能全心全意地綻放自己,綻放成可觀,綻放成美滿,綻放得完全,綻放得人家寧可看你的電視,而不看別人的電影,其他的不去期待。是難得的冬日雪?還是春天裡的花?不想它的定位,就是往前演,往前演,演到水窮處……就算得到一個大獎,或者多精采的作品,多讓人喜歡,對我這個花一般的生命而言,反映的不過都是偶然的機緣,偶然地被看見,偶然地被摘取,偶然地被供在案頭,偶然地……而我早就回到自己那片原野上去了,去變成另外一朵花……讓觀眾去斤斤計較,我開的哪一朵花才代表我的春天,哪一件作品才擠進了時代。

最近幾個月,大量接戲的情形緩慢下來了,也不是為了有一個更精密的思考,不知道為什麼,戲硬是被自己推掉好幾個。無形中,在山裡感受了春天的溫暖,生命的美好,當然也有慚愧,只是沒有勇氣老去想它。

天天跟內人在山裡,想念著孩子們,只要我不亂跑她就心安,還真是不離不棄。一次次地面對孩子們的變化…他們都學會了用沉默來修正我對他們的管教,用愈來愈有道理的話,來告訴我他們都長大了,來教會我要如何重新地去面對他們、欣賞他們,而我,在他們眼裡,早就不知道是什麼了。可是我從來也沒替他們擔心或者捏把汗什麼的,大概是老婆管教真的有方。

雖然今天說的是冬天下雪啦!春天來到啦!山裡快活呀!工作反省吶,甚至家人如何啦!其實我還是在講自己的工作像朵花,有時在冬天開,有時在春天開,當然四季都有花開,只不過我這朵花開了之後的命運和感受到底是什麼?花在花市裡,或許是論朵、或論枝、或論盆賣的。但在春天呢?論斤買得著嗎?即使是花也不是為了被賣而開的。好花只使自己綻放、綻放,成永恆(雖然我不知道永恆為何物)。

反正就是說,演了一輩子的各種戲和各種角色之後,你知道了美好的作品,使創作它的人的心靈,經常在創作的過程中,彷彿接觸了永恆,甚至體驗了永恆,透過被觀眾欣賞的活動,充滿了欣賞者的心靈,成為永無止境的分享、喜悅。這算什麼?要怎麼形容?老話說:復駕言兮焉求?(陶淵明《歸去來辭》)

還有,我家的一公二母的雞,最近小雞也快孵出來了,兩隻母雞一起孵,安安靜靜地用它們的體溫,二十四小時地,二十一天地,輪流孵,現在是一起孵,我們都在等,等新的生命們破殼而出。

浮動的人生

天下萬物都有其生命特徵。據說,人最大的特徵是「貪」,貪得有規矩,貪得夠反省,貪的方向對得比較多的人,大概是走在前面的,同樣都活在「貪」裡,因果卻各有不同。少年時的我,家境貧寒,但家教滿嚴的,鄰居經過我們家門口,都可以感覺到他們對我父母的尊敬。那只是一段短暫的時間,也不知道是社會因素,還是父母為了生存的壓力,或許都有,我不再看到鄰居們那種眼神了。搬過家,好像也都不多見了,不多見了那種安全又尊敬的眼神,頂多就是走過時點點頭。

也許因為想要得多一點,就很容易去貪,當你占有了什麼,你就必須為它負責。不論是什麼人、事、物,你都得負責,負責會累,累了它就成為你的負擔,那你心靈的自由又少了一點。在一切的熱情退減的時候,我們就開始煩惱了,馬路上經常看到心中有一堆煩惱的人,瞞不住,多半寫在臉上。生、老、病、死,有形無形,都在考驗著我們的貪與不貪。

六十歲以後,長得像一個幸福的雕像的人,我看到的不多,包括我自己。和我現在的家人比一比,我也覺得我對他們的內疚也是最多的。當我在歎息幸福的年華流逝的時候,我知道,有更多的孩子在企望快點長大,長大就可以擁有或者得到更多的什麼…然後又可能再掉進什麼…

問題是生命中有許多考驗不是表面的,有的是地雷,一踩就爆了、就毀了。有的卻又像都市裡的霧霾,一天一天地侵蝕你的靈魂。有的人酷愛坐地鐵、坐公車,只是為了車上那偶爾發生的微笑的愛情…也算一次悸動,悸動中,難免沒有更多的貪在意識裡向你招手。沒有一個招手是免費的,是不必因果的。

天下最難吃的藥就是後悔藥,一般人們都不願意多吃,久了就乾脆不吃了,就是不認帳了,誰多多少少都賴過一些帳,所以偶爾被賴賴帳也就算了。

其實我很不會用文字去陳述我心裡想的事,也許是我自己還沒有想清楚,我不是想討論什麼真理,我只是不想處理太多煩惱,由「貪」而生的煩惱。可是很多人都說過人生焉能沒有煩惱,沒有煩惱哪來的智慧?好,那反過來看,心裡有大苦悶的人,不正是更有機會通往心靈的深刻,通往智慧之路嗎?那麼我們也許該愛我們的煩惱,而且要好好地去愛,愛惜的愛,就好像一個基督徒該愛他的十字架一樣?

也許一個先知,或者一個很好的老師會這樣告訴他們的學生:「我還可以教你們一點什麼,是因為我比你們更困惑、更迷亂,以及雖然如此,還不感覺絕望,還要掙扎,還在追尋。因此,我既比你們強,也比你們弱,我就是憑著我的迷亂與困惑來教你們—以及教自己。今後,你們或許可以不再『借用我的』,而用你們自己的迷亂與困惑來教自己了!」

也許這就是我們能從觀賞悲劇中,得到益處的緣故吧!但是腦海裡又突然浮起一句話:「力拔山兮氣蓋世,拔劍四顧心茫然。」如果每一個人都是一個大神秘,我們應該讓那個大神秘展現他自己嗎?應該!

※本文摘自《一個演員的生活筆記》演員修養訓練的使用期限/印刻出版/作者為電影、電視、舞臺劇、廣告全方位演員。

※本文摘自《一個演員的生活筆記》演員修養訓練的使用期限/印刻出版/作者為電影、電視、舞臺劇、廣告全方位演員。

熱門影音

熱門新聞

- 楊紫《國色芳華》播放量破2億狠甩《長相思》口碑慘澹負評 李現暱稱她「4字」全網嗑翻

- 有票噴霧!YOASOBI「超現實」小巨蛋演唱會加開包廂區 1/19實名制一般售票開搶

- 快存沙漏!《PTCG Pocket》A2 卡包預計 1/29 推出 「洛奇亞、水君」等城都寶可夢即將登場

- 黃牛退散!劇場版《進擊的巨人》完結篇首週特典、票根活動、聯名商品一次看

- 不斷更新!《跑跑卡丁車》2025《大馬猴盃》1/15 32 強中國山東開打 賽程分組、賽制晉級名單一次看

- 【微博之夜】王一博與《國色芳華》李現調換座位 竟是為了《慶餘年》肖戰內幕曝光

- 海軍承德軍艦升級外購裝備全到位 依計劃期程今年9月交艦

- 《九重紫》孟子義新劇熱戀《永夜星河》丁禹兮被看衰 原因與虞書欣、李昀銳有關