上報 Up Media

toggle- 最新消息 全球最強護照排名出爐 台灣免簽減4剩141國、排名不降反升至34名 2024-11-22 19:27

- 最新消息 江振誠攜手SSAW 進擊高雄極致餐飲市場 2024-11-22 19:00

- 最新消息 勞動部即日起停職謝宜容 移送監察院、新北地檢署偵辦 2024-11-22 19:00

- 最新消息 【有片】全球彈道飛彈發射實時掌握 路透曝美國預警偵蒐能力有多強 2024-11-22 18:48

- 最新消息 亞歆海洋攜亞果推動遊艇休閒產業 遊艇交船典禮今登場 2024-11-22 18:30

- 最新消息 謝宜容影片「4大疑點」曝光 拍攝時間竟比賴清德二度道歉還晚 2024-11-22 18:25

- 最新消息 勞發署輕生公務員用輪椅送醫遭質疑 新北消防局說明原因 2024-11-22 18:20

- 最新消息 銀髮幸福再升級 「2024樂。無齡博覽會」高雄登場 2024-11-22 18:00

- 最新消息 2024《讚讚盃》12月火熱開打,即日起開放全台《傳說對決》電競好手報名 2024-11-22 18:00

- 最新消息 網友出征謝宜容娘家醬油廠 受波及業者喊話:勿成另一個霸凌者 2024-11-22 18:00

又一個庚子年將至,中國大江南北為源出武漢的「新型冠狀病毒」所牽動。(中國武漢市/湯森路透)

庚子年——一百八十年來故國

「舊曆的年底畢竟最像年底」,魯迅先生在《祝福》的開頭寫下這句話,是在1924年2月7日,九十六年過去了。我少年時初讀此篇,就記住了這一句,每當舊曆年降臨,就會情不自禁地想起這一句,「畢畢剝剝的鞭炮」會告訴你又是一年結束了。己亥年即將告終,即將來到的是又一個庚子年。

這一古老的紀年方式,一直沒有離開我們這個古老的民族,六十年一甲子,以天干地支構成的紀年方式就會輪回一次。人生有限,許多人終其一生大約也只能遇到一個庚子年。即便長壽如周有光先生(1906—2017),也只遇到一個庚子年(西元1960年1月28日—1961年2月14日)。魯迅先生(1881—1936)一生不足五十五年,他遇到的庚子年就是清光緒二十六年(西元1900年1月31日—1901年2月18日)。

一、「萬千哀樂集今朝」

不說遠的,一百八十年前的庚子年(西元1840年2月3日—1841年1月22日),即清道光二十年,剛寫完《己亥雜詩》一百二十五首的龔自珍(1792—1841)還在世。他的《己亥雜詩》其七十六說:「五十年中言定驗,蒼茫六合此微官。」其實,用不了五十年,就在他離世的前一年,也就是那個庚子年,時代拉開了大變動的序幕。他親眼目睹了鴉片戰爭的爆發,他曾寄予厚望的欽差大臣林則徐被革職,隨後又被流放。

多年前,他在年輕時就寫過《尊隱》一文,其中說:

日之將夕,悲風驟至,人思燈燭,慘慘目光,吸飲暮氣,與夢為鄰…俄焉寂然,燈燭無光,不聞餘言,但聞鼾聲,夜之漫漫,鶡旦不鳴,則山中之民,有大音聲起,天地為之鐘鼓,神人為之波濤矣。

他已敏感地呼吸到了所謂「盛世」中的衰亡氣息。在他早年寫下的《乙丙之際箸議》系列中,他劃分了「治世」、「亂世」、「衰世」,並給「衰世」這個概念作出了前無古人的界定——

「文類治世,名類治世,聲音笑貌類治世。……左無才相,右無才史,閫無才將,庠序無才士,隴無才民,廛無才工,衢無才商,巷無才偷,市無才駔,藪澤無才盜,則非但鮮君子也,抑小人甚鮮。」

也就是說,舉國上下都是渾渾噩噩之輩,不過是吃喝玩樂、生物學意義上的存在。表面上看起來一切都像「治世」,典章制度儼然,等級秩序儼然,似乎連聲音笑貌都像治世,然而這卻是一個「萬馬齊喑」的時代。不僅朝廷找不到像樣的宰相,軍隊找不到像樣的將軍,學校找不到像樣的讀書人,就連像樣的小偷、強盜也找不到了。明明是離「亂亦竟不遠矣」 的「衰世」,世人卻毫無知覺,仍沉浸在「康乾盛世」的大夢中。

龔自珍的聲音並沒有被他的同時代人聽到。

他生於1792年,就是《紅樓夢》最早的刻印本流傳的那一年,也是英國馬戛爾尼勳爵帶領的使團來中國叩門的前一年,垂垂老矣的乾隆皇帝還在位。我想起魯迅在《中國小說史略》中的那番話:「悲涼之霧,遍被華林,然呼吸而領會之者,獨寶玉而已。」

如果回到清道光二十年,中國進入唐德剛所謂「歷史三峽」的那個庚子年,這番話用在龔自珍身上無疑也是貼切的:悲涼之霧,遍被華林,然呼吸而領會之者,獨定庵而已。

1839年,他的《已亥雜詩》其九十六已敏感地捕捉到了「盛世」中的危機信號:

少年擊劍更吹簫,劍氣簫心一例消。誰分蒼涼歸棹後,萬千哀樂聚今朝。

當然,後世的讀者更喜歡他的《己亥雜詩》其五,許多孩子也能朗朗上口:

浩蕩離愁白日斜,吟鞭東指即天涯。落紅不是無情物,化作春泥更護花。

1841年9月26日,龔自珍如花一般凋謝,卻化作了華夏大地上的春泥。其時鴉片戰爭尚未結束,《中英南京條約》還沒有簽訂。

他沒有活到五十之年,在農耕時間的輪回中只經歷過一個庚子。但他對未來的歷史性預告,一百八十年來一直在激起不同的迴響。他的隔代知音包括了梁啟超、蘇曼殊、魯迅、柳亞子…

二、「孤檠長夜雨來時」

一百二十年前的庚子年,1881年出生的魯迅(周豫才、樹人)還不到二十歲,正在江南陸師學堂附屬礦路學堂求學。雖然他已在南京最初接觸到聲光化電,讀過赫胥黎的《天演論》,知道了蘇格拉底、柏拉圖、斯多葛學派,卻還留著長長的辮子,寫的也是文言文、舊體詩。現存的就有《寄諸弟》三首:

其一

謀生無奈日賓士,有弟偏教各別離。最是令人淒絕處,孤檠長夜雨來時。

其二

還家未久又離家,日暮新愁分外加。夾道萬株楊柳樹,望中都化斷腸花。

其三

從來一別又經年,萬里長風送客船。我有一言應記取:文章得失不由天。 註更多(《周作人日記》(影印本)上冊,大象出版社1996年版,124—125頁)

1900年1月26日,魯迅從南京回紹興度歲,2月19日返校後寫下這三首惜別詩。4月14日,弟弟周作人收到他托人帶回的信和三首詩,並抄在當天的日記中。此時,他們都未意識到浩劫將至。

當年5月下旬,義和團在盧溝橋一帶毀鐵路、火車、電線,殺洋人四人、傷四人。此前在山東等地殺傳教士、教徒、焚燒教堂。據不完全統計,整個庚子劫難中,天主教傳教士遇難44人,信徒18000人;基督教傳教士(及家屬)遇難186人(或188人),信徒1912人(另說5000人)。

清廷袒護義和團,甚至想利用他們來對抗列強,因列強試圖要慈禧歸政於光緒帝,觸及她的權力底線。6月10日,八國聯軍從天津出發。6月15日,遠在紹興的少年周作人在日記中說:「聞天津義和拳匪三百人,拆毀洋房、電杆,鐵路下松樁三百里,頃刻變為面炭。為首姓郝,蓋妖術也。又聞天津水師學堂亦已拆毀。此等教匪,雖有扶清滅洋之語,然總是國家之頑民也。」註更多(《周作人日記》(影印本)上冊,大象出版社1996年版,144頁)

四十歲的鄭孝胥時任京漢鐵路南段總辦兼漢口鐵路學堂校長,他在這一天日記中也說:「北方警報益惡。……如諸報皆確,則京師必亡,太后必將西幸,皇上其危矣,傷哉。自古亡國未有如是之速也。」<abbr title="附註title"> <span class="ps-area"><span class="ps-title">註</span><a class="more">更多</a></span><span class="ps-detail">(《鄭孝胥日記》第二冊,中華書局1993年版,760頁)但慈禧太后並無這樣的預見, 21日她竟下詔向英、俄、德、法、美、日、意、奧及西、比、荷等十一國同時宣戰。</span></abbr></span>

一位年輕的法國人、未來的漢學家伯希和在北京寫信給人說:

中國人準備同一時間與全世界為敵,這真是個絕妙的想法。……中國人一直自以為是最強大的,然而這五十多年來在被視為聖地的首都到處可見一些長著長長的紅色或黑色毛髮的妖魔,這些年積累起來的對這些妖魔的忌恨令中國人使出渾身解數向外交團挑釁。… 註更多(【法】伯希和,蕭菁譯《北京日記》,廣西師範大學出版社2017年版,111—112頁)

其實,不是中國人準備同一時間與全世界為敵,而是慈禧太后及其統治集團要與全世界為敵。

6月20日,周作人接到哥哥南京來信,「雲拳匪滋事是實,並無妖術,想是謠傳也。」7月1日,他聽說戰火將燒到上海、杭州,「時勢如此,深切杞憂」。 註更多(《周作人日記》(影印本)上冊,145、147頁)

8月14日,八國聯軍開始攻入北京。次日早晨,65歲的慈禧太后攜光緒帝倉皇出京。到懷來縣,她布衣椎髻,在接見知縣吳永(曾國藩孫女婿)時,竟放聲大哭,「聲甚哀惻」:「予與皇帝連日曆行數百里,竟不見一百姓,官吏更絕跡無睹。……」慈禧老太太哭罷,告訴吳永路上的苦況,連日奔走,又不得飲食,既冷且餓。途中口渴,命太監取水,有井無打水的器具,或井中浮有人頭,只好與皇帝共嚼秫秸杆解渴。昨夜無處安睡,只找到一條板凳,與皇帝相與貼背共坐,仰望達旦。吳永口述的《庚子西狩叢談》記下了慈禧太后這一路的顛沛流離。 註更多(【清】吳永口述、劉治襄記《庚子西狩叢談》,廣西師範大學出版社2008年版,70頁)這一劫最後以「庚子賠款」告終。

周作人在《知堂回想錄》裡說:

所以這庚子年影響的重大,並不下於戊戌,可是它在我們鄉下少年,渾渾噩噩不知世事,一知半解的人,有怎麼樣的影響呢?就我自己來說,這影響不怎麼大,只就以庚子為中心的前後兩年看來,糊塗的思想,遊蕩的行為,那麼的下去,怕不變成半個小拳匪和半個小流氓麼?這個變化,乃是因為後來事情的偶然的轉變而阻止了,我被逼而謀脫出紹興,投入南京水師,換了一個新的環境… 註更多(《知堂回想錄》上冊,河北教育出版社2002年版,69頁)

曾顯赫一時的兩代帝師、戶部尚書、戊戌年被罷官的翁同龢,在故鄉常熟戰戰兢兢地挨過了這一年,在除夕(1901年2月18日)這天的日記中寫下這番話:

「此一年中國事如此,遠瞻宸極,俯視鄉閭,百念交並,諸疾並作,近日耳鳴足歟,甚矣其衰也。」 註更多(《翁同龢日記》第六冊,中華書局1998年版,3311頁)

其時,翁同龢不過七十歲。

開創過湖南維新運動新局面的巡撫陳寶箴卻未能挨過這一年。7月22日,「忽以微疾卒」,不足七十歲。

曾任總理衙門大臣兼戶部侍郎的張蔭桓,因支持戊戌變法被發配新疆,也未能逃過庚子一劫,於1900年7月31日被殺,終年六十四歲。

民國元年(1912年),與庚子年相距十二年,三十二歲的魯迅讀了《庚子記事》一書,說了一句:「其舉止思想直無異於斐、澳野人」。民國十四年(1925年)6月16日,他已四十四歲,在《雜憶》一文中說,「卑怯的人,即使有萬丈的憤火,除弱草以外又能燒掉什麼?」 他又一次想起了二十五年前的庚子年——

或者要說,我們現在所要使人憤恨的是外敵,和國人不相干,無從受害。可是這轉移是極容易的,雖曰國人,要藉以洩憤的時候,只要給於一種特異的名稱既可放心利刃。先前則有異端、妖人、奸黨、逆徒等類名目,現在就可用國賊、漢奸、二毛子、洋狗或洋奴。庚子年的義和團捉住路人,可以任意指為教徒,據雲這鐵證是他的神童眼已在那人的額上看出一個「十」字。

此文結束時,他寫下這些話:

總之,我以為國民倘沒有智、沒有勇,而單靠一種所謂「氣」,實在是非常危險的。現在,應該更進而著手于較為堅實的工作了。 註更多(《魯迅全集》第一卷,人民文學出版社1989年版,225、226頁)

三、「黃鶴一去不復返」

60年前的庚子年,陳寅恪先生(1890—1969)已年過古稀。

他生於1890年,十一歲遇到第一個庚子年,那年元宵節,母親教他南宋詞人姜白石的《鷓鴣天·元夕不出》,其中有「臥聽鄰娃笑語歸」等句。可是,他笑得出來嗎?不到半年,祖父陳寶箴離世,全國籠罩在義和團和八國聯軍的戰火陰影中。

此時他已隨父親陳三立移居南京頭條巷,發憤讀書,以致傷了視力。他的大舅舅俞明震成為江南陸師學堂的總辦,是附屬礦路學堂學生魯迅眼中的「新黨」——「他坐在馬車上的時候大抵看著《時務報》,考漢文也自己出題目,和教員出的很不同。」

六十年後的庚子年,一代史家早已雙目失明。此時,饑荒席捲大江南北。1960年5月28日,中共中央發出《關於調運糧食的緊急指示》:「近兩個月來,北京、天津和遼寧省調入的糧食都不夠銷售,庫存已幾乎挖空了,如果不馬上突擊趕運一批糧食去接濟,就有脫銷的危險。」這當然不是糧食最缺的幾個地方。城鄉的口糧標準和食油定量都降低了。 註更多(對於這一個庚子年前後的氣象和水文情況,可以參考金輝《風調雨順的三年——1959~1961年氣象水文考》,《方法》1998年第10 期)

生於1915年的紅色少年、會計學家顧准先生(1915—1974),曾任上海市財政局長兼稅務局長、上海市財經委員會副主任和華東軍政委員會財政部副部長,此時已成為體力勞動者。1959年到1960年,他在河南商城種菜之餘寫下的《商城日記》,忠實地記錄了正在蔓延的大饑荒和他的心路歷程:

「而食物的恩瓦努供給,幾乎全部斷絕。嗚乎【呼】,其不腫也幾希【稀】。地頭浮腫,大家決口不談休息與營養,其實心照不宣,大家知道是休息與營養問題。」

「……旱災說成豐收,水利與豬場齊舉,惜嚴冬未屆,路旁已見凍死之骨。赫魯雪夫說,中國的國慶慶典是盛大的,則大會堂北京飯店朱門之內,當不免朱門酒肉臭也。」

1960年3月2日已是庚子年,他在殘留的日記中寫下了對未來的思考:「這一二個月來,愈來愈覺得,社會主義民主主義靠爆炸式的改革做不到,而且後果也不好。四年來的歷史發展似乎在走另一條路——自然演化。……不同意見的人們必定要組成不同的社團,發展的結果必定是社會主義的多黨制度。」 註更多(《顧准日記》,中國青年出版社2002年版,178、179、261頁)

轉眼六十年矣。這些問題是比他年長一輩的陳寅恪先生從未想過的,陳先生自述「平生為不古不今之學,思想囿于咸豐同治之世,議論近乎曾湘鄉張南皮之間」。他祖父陳寶箴和父親陳三立戊戌變法前在湖南的作為不知道怎樣影響了童年的他。戊戌變法前夕,曾多次出國、見多識廣的張蔭桓,聽說湖南竟然滿城電燈,上一年鄉試就用上了電燈。在1898年5月23日的日記中感慨地說:「湘中能通電線已不易,複張電燈,抑何開新之速也。」 註更多(《張蔭桓日記》,上海書店出版社2004年,533頁)

童年陳寅恪耳濡目染,家國之痛,時代滄桑,盡在他的心頭。他在生命最後時光留下的《寒柳堂記夢未定稿》,第六部分即《戊戌政變與先祖先君之關係》,其中論及:「蓋先祖以為中國之大,非一時能悉改變,故欲先以湘省為全國之模楷,至若全國改革,則必以中央政府為領導。當時中央政權實屬於那拉後,如那拉後不欲變更舊制,光緒帝既無權力,更激起母子間之衝突,大局遂不可收拾矣。」 註更多(《陳寅恪集·寒柳堂集》,生活·讀書·求知三聯書店2001年版,203頁)

距他祖父故世六十年,又一個庚子年來了,饑荒襲擊這個古老的大國。1959年,中山大學曾經想照顧這位「教授中的教授」,奉命登門商量如何補助食品供應的膳食科長對他說:學校準備每天供應他四兩肉,他的夫人二兩肉。後面還有一句:「六兩肉就是十二個人的分量。」他聽了,臉色突變。結果不歡而散。他不要六兩肉的照顧,中山大學黨委為此還專門開過討論會,許多人認為膳食科長沒有錯,一位幹部氣憤地拍桌子說:

「陳寅恪有什麼了不起,他能生產一億斤糧食出來給他什麼都可以。」 註更多(轉引自陸鍵東《陳寅恪的最後二十年》,生活·讀書·新知三聯書店1995年版,297—298頁)

他當然生產不出什麼糧食來,更不要說一億斤。「著書唯剩頌紅妝」,他只能寫出《論<再生緣>》《柳如是別傳》這樣的著作。難怪他吟出了「折腰為米究如何」「折斷牛腰米未多」這樣的詩句。

這一年,他在第二次政治排隊中再次被列為「中右」(上一次是1958年)。雖然7月29日,因中央文史館館長章士釗提名,他和沈尹默等四人被任命為副館長,但在《光明日報·史學》《史學月刊》上批判他的學術觀點和史學方法的文章,沒有斷過。 註更多(轉引自陸鍵東《陳寅恪的最後二十年》,392頁;卞僧慧纂《陳寅恪先生年譜長編》(初稿),中華書局2010年版,313、314頁。)

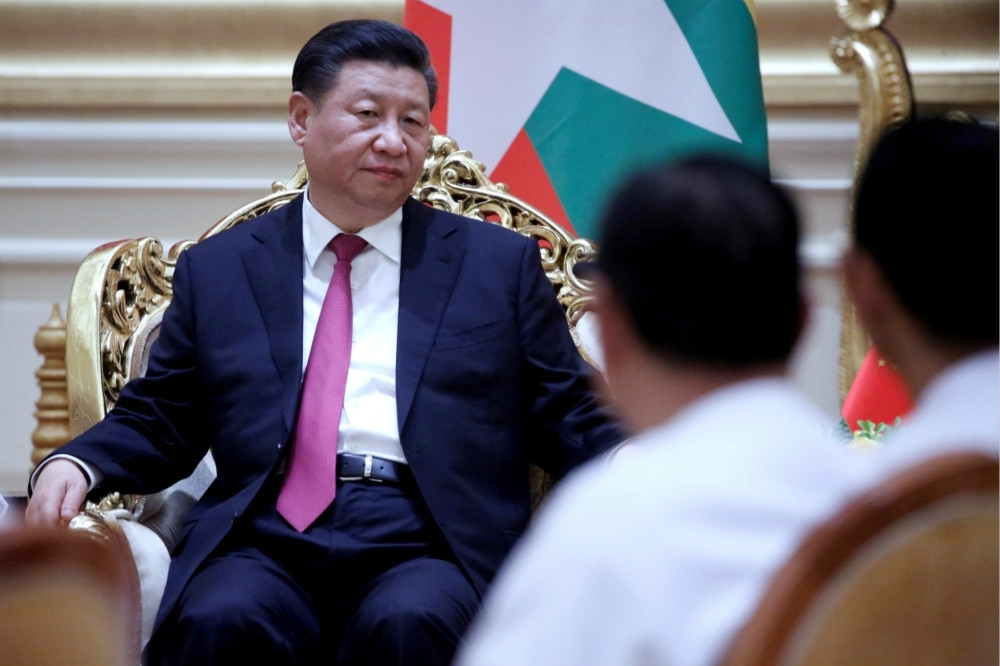

又一個庚子年將至,大江南北為源出武漢的「新型冠狀病毒」所牽動。據前幾天《楚天都市報》報導,武漢從2020年1月20日起派送20萬張惠民旅遊券,預約成功的武漢市民和遊客,可于庚子春節到元宵節免費遊覽黃鶴樓、東湖梅園等景區。因病毒肆虐,1月21日上午,武漢市互聯網資訊辦公室在官方微博@武漢發佈 轉發了武漢市文化和旅遊局的緊急通知,庚子年春節的文化旅遊惠民活動延期舉行。

上一個庚子年,陳寅恪先生在廣州想起了唐代詩人李商隱的《無題》和元稹的《有所教》,曾吟出《庚子寒日次唐人韻二首》。七十一歲生日那天,他也曾集唐代兩位詩人崔顥、杜甫詩句自壽,可惜都已失傳。 註更多(胡文輝《陳寅恪詩箋釋》(增訂本)下冊,廣東人民出版社2013年版,967頁)崔顥生平影響最為深遠的一首詩當然是《黃鶴樓》,一千三百多年來,國人一直念叨著這些像長江一樣流淌在母語時空的詩句:

昔人已乘黃鶴去,此地空余黃鶴樓。黃鶴一去不復返,白雲千載空悠悠。…

2020年1月23日淩晨2:39,「@武漢發佈」 轉發《武漢市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部發出通告》:「自2020年1月23日10時起,全市城市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營;無特殊原因,市民不要離開武漢,機場、火車站離漢通道暫時關閉。恢復時間另行通告。」 這個庚子年的春節,黃鶴樓上將只有白雲空悠悠。

熱門影音

熱門新聞

- 【懶人包】勞動部公務員疑遭職場霸凌輕生 事件始末「時間軸、手段、調查結果」一次看懂

- 起底謝宜容!傳身家背景雄厚「善做公關」 先生和綠營高層有交情

- 一元特典!YOASOBI「超現實」小巨蛋演唱會釋出「零星票券」,11/24 採實名制一般販售

- 【世界棒球12強賽】滿足「2條件」台灣確定晉級4強 今晚是關鍵

- 先搶先贏!Ado 五月林口體育館演唱會採實名制入場,11/19 輸入「指定代碼」可優先預購

- 陳妍希與陳曉鬧婚變疑復合 她素顏與閨蜜聚餐模樣超清純全網夢回《那些年》

- 【內幕】T112步槍裝彈器採購案疑專利侵權 以色列向軍備局寄存證信函

- 楊冪人氣暴跌與《慶餘年》張若昀演新片淪鑲邊女主 造型曝光全網夢回《三生三世十里桃花》