上報 Up Media

toggle- 最新消息 謝宜容起碼幹掉賴清德半壁江山 2024-11-22 00:02

- 最新消息 投書:立院惡鬥 只會讓更多科技人企業人不敢投身政壇 2024-11-22 00:00

- 最新消息 勞動部稱謝宜容失聯明天不出面 吳母淚控:霸凌太過分、太惡毒 2024-11-21 22:05

- 最新消息 俄烏戰況恐升級 烏克蘭是否有能力攔截ICBM 2024-11-21 21:50

- 最新消息 明後兩天各地氣溫回升 北部、東北部18到23度濕涼舒爽 2024-11-21 21:45

- 最新消息 劍橋詞典2024年度代表字出爐 「manifest」反映人們追求身心健康趨勢 2024-11-21 21:43

- 最新消息 為了9萬元勒斃馬國女大生 陳柏諺一審判賠父母逾638萬元 2024-11-21 21:32

- 最新消息 觸犯戰爭罪、違反人道法 ICC對納坦雅胡、哈瑪斯領導層發出逮捕令 2024-11-21 20:47

- 最新消息 【世棒四強賽】「CT AMAZE」自費飛東京應援 推掉台灣活動損失近10萬 2024-11-21 20:45

- 最新消息 蔡英文抵達加拿大 感謝台灣鄉親熱情接機 2024-11-21 20:37

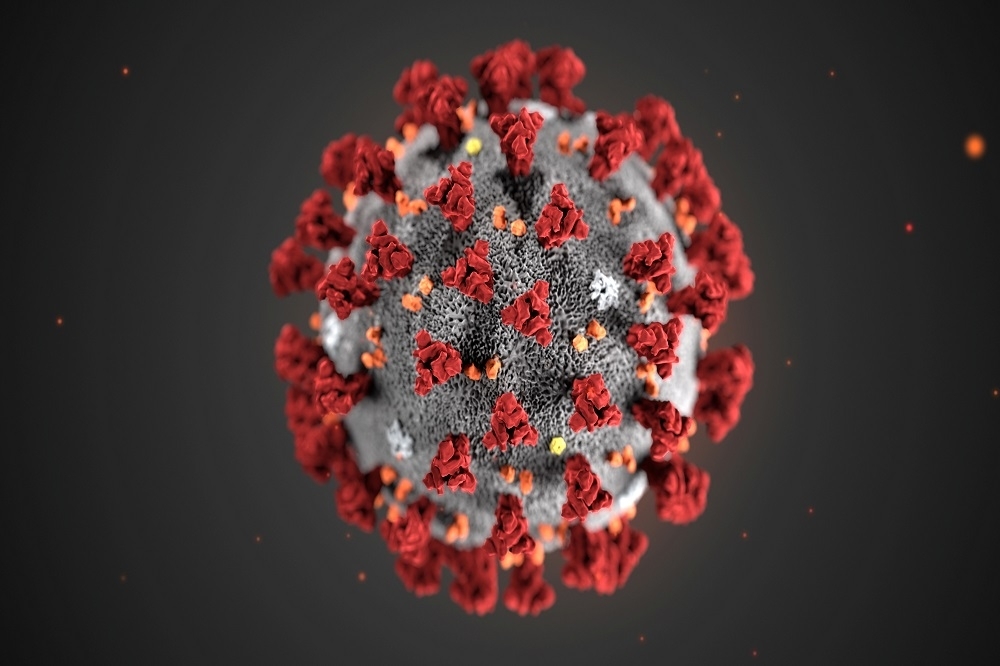

從「武漢肺炎」到「COVID-19」,一個依照文化左派政治正確而命名的病毒,反而順利地啟動了一場對「人類公敵」的「戰爭狀態」。(湯森路透)

有許多人對「武漢肺炎」這一名詞很不滿意,堅持要將病毒「去中國化」,堅持只能說「新型冠狀病毒」。

黃智賢說:「不要用中國的城市名字命名疾病或病毒,這是歧視。」

WHO 聲色嚴厲地說:新發現的病毒,名稱絕對不可以叫「武漢病毒」。

當台灣的「中央流行疫情指揮中心」決定繼續採取通行的「武漢肺炎」簡稱,天朝媒體立即發動攻勢,痛斥「以疫謀『獨』盡曝,冷血自私狹隘」、「藉機吃人血饅頭」、「台當局借疫生事其心可誅」。

只是,許多人都指出了:那麼,「非洲豬瘟」如何?「西班牙流感」如何?「日本腦炎」如何?「德國麻疹」如何?「斯德哥爾摩症候群」如何?「伊波拉病毒」如何?乃至,「香港腳」如何?

喜歡用軍機、航母與核導彈來宣揚「華夏式人道主義」的「儒官集團」,會去使喚 WHO,來全面取締「武漢病毒」這個語詞,這個會將「儒教聖王專政優越論」釘在人類法庭的恥辱柱上的語詞,應該是沒有人會意外的事情吧?

但「儒官集團」的「正名術」,並無法真正否定一個現實情景:不少疾病的命名,都以各自的方式,攜帶著關於特定歷史脈絡的記憶,例如西班牙流感和伊波拉病毒。這些疫病的名字,都登錄著一個「歷史現場」。

執是之故,在這篇文章,以及之後的文章,我會繼續使用「武漢肺炎」這個語詞,但不是基於天朝主義者所謂的「歧視」,而是緣於:希望人們能永遠地記得,為著「聖王的面子」而失去生命的人們,以及「儒官集團」(包含 WHO 在內)在其中扮演的共犯角色。

「種族歧視」?

仔細觀察這次天朝權力集團為武漢病毒的「正名作業」而做出的部署,不能不說精密。同時,更重要的是,還能讓我們看到,西方「文化左派」著名的「政治正確」話語,是如何與帝國儒教的「道德正確」話術交織出密切的「共謀關係」。

在天朝權力集團宣布武漢封城後,伴隨著 WHO 對中國防疫工作不斷高唱讚歌,各國開始紛紛以懷疑的眼光,注視著在中國發生的疫情,也陸續展開各種 WHO 所不樂見的緊急疫病風險管理措施。

在這個氛圍中,中國各地的使館,也逐漸相應地加大外宣作業的腳步。其中的重點,除了要求批判中國防疫處置的歐洲媒體對天朝權力集團道歉,就是去宣傳「武漢肺炎的名稱是種族歧視」,並且將「武漢肺炎」的命名,與各國對中國的旅遊限制掛鉤起來,聲稱這些都是「反華的西方帝國主義」的表現。

眾所周知,今日的 WHO,乃是「全球儒官社會」的領頭羊,天朝權力集團最忠誠的國際隨附組織。在這波天朝權力集團的「大外宣」中,WHO 當然是不會缺席的。

WHO全球傳染病預防部門負責人布里安(Sylvie Briand)公開表示,使用武漢肺炎這樣的命名,就像是「中東呼吸症候群冠狀病毒」或「西班牙流感」這樣的名稱,是需要避免的,理由是「會造成地區與族群的汙名化」。

WHO公共衛生緊急計畫執行主任萊恩(Michael Ryan),也同樣主張,人人都有責任確保疾病的命名不會造成汙名,而且,「根據種族來進行描述是完全不可接受的」。

「誰」歧視著「誰」?

時間來到2月7日,WHO 就正式在官方記者會上宣布:為這避免汙名化武漢市,正謹慎替病毒決定正式命名,預計未來幾天將公布最終的官方名稱。WHO新興傳染病部門負責人范柯霍夫(Maria Van Kerkhove)說:「我確定你們都看到許多媒體仍用武漢或中國來形容(病毒),我們想確保不要有污名。」

事實上,WHO 之前為這次檢出的病毒做出的「暫定官方命名」,一直是「2019新型冠狀病毒」(2019-nCoV),從未涉及疫情發源地中國武漢。西方媒體注意到,WHO 在給予新型冠狀病毒正式名稱上,顯現「前所未有的謹慎」。

隔天,2月8日,中國國務院就隨即召開記者會,由中國國家衛生健康委員會發言人宋樹立出面,宣布「2019新型冠狀病毒」所引起的肺炎病症,暫時統稱為「新型冠狀病毒肺炎」(英文名稱為 Novel Coronavirus Pneumonia),簡稱「新冠肺炎」或「NCP」。

網路上隨即出現譏諷的聲音,說 NCP 是「New China Pneumonia」(新中國肺炎);天朝權力集團是站起來了,但中國人民卻倒下了。

無論如何,至此為止,天朝權力集團的努力顯然成效無多,各國媒體似乎依然普遍採用「武漢肺炎」的通行命名。

於是,到2月12日,WHO 再度出馬,秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)親自告訴記者:「我們如今已有此一疾病的名稱,那就是COVID-19。」WHO 對武漢肺炎給予了「正式命名」—— COVID-19,至於病毒的名稱,則由「國際病毒分類委員會」命名為 SARS-CoV-2。

他還明確表示,選擇這個名稱是為「避免指涉特定地理位置、動物物種和人群,符合國際為避免汙名化所做的建議」。

隨後,台灣的中央流行疫情指揮中心發布聲明,為與WHO公布的國際資訊接軌,並使民眾方便理解,由新型冠狀病毒(2019-nCoV)所引起的肺炎正式稱呼為「COVID-19」,而簡稱為「武漢肺炎」。

天朝媒體接著就咆哮了:「武漢肺炎是種族歧視!」

不過,真的要談「種族歧視」嗎?

我曾經在國外多年,我的親身經驗,讓我明白西方社會確實存在著對「華人」的仇視或歧視,但也同樣確定,西方社會內在的民主倫理和人權觀念,會時刻制約著這些傾向。

反而是在漢字文化群內,「小粉紅」高亢的「反西方文化帝國主義」口號,會不斷附著在「反種族歧視」的「政治正確」上,來掩護自身的「中華型帝國主義」思維。而「「華夏式的人道主義」話術,顯得像是一條隱蔽的通道,讓「中華型帝國主義」,可以經由西方「文化多元主義」的「政治正確」,從從後面偷溜進來,乃至進而大大方方地將自身表象為不可逾越的「道德正確」。

進一步說,在人們的直觀中,其實許多人都了解:在漢字文化群,取締「武漢病毒」這個名字的做法,其實不過是老儒教「正名論」的反覆再生產,不過是藉由規範語詞的使用來維護「君父權威的威信」的儒教統治術。

就此來說,取締「武漢肺炎」這個命名的「正名術」,其所意圖的政治效果,就與央視說賴清德「竄訪」美國一模一樣,不多也不少;總而言之,就是要為「中華型帝國主義」賦予某種原本並不存在的「道德重量」。

「文化左派」的「政治正確」

在WHO 將武漢肺炎「正名」為「COVID-19」後,台灣的天朝主義文人,也開始引經據典,說明這個命名的「正確性」,駁斥「台灣媒體配合中共規定,不稱武漢肺炎,只說新冠肺炎」的批評,認為這些批評純然是「假新聞操作」。

台灣的天朝主義文人,如我預期的,開始拿 WHO 與天朝權力集團的說法來說嘴,主張全面取締「武漢病毒」這個語彙,並且自認這是「杜絕種族歧視」的「政治正確」,絕對不能質疑。

按照天朝主義文人的說法,在公衛與醫療社會學文獻中,對「疾病命名」造成特定人群或地方污名的反思,早已獲致定論,於是,WHO 才會在2015年發布「Best Practices for Naming New Human Infectious Diseases」(「命名新人類感染疾病的最佳實務準則」),建議不該使用人名、地名、職業、動物、食物、文化、族群、產業來命名新疾病,要必須以受到疾病影響的系統、嚴重性、症狀、病原體等為準。

天朝主義文人沒說的是:這份建議性的「實務準則」,在發表的時候,就被醫療界批評過度「政治正確」;「文化左派」不切實際的「實務準則」,不但容易導致重複的疾病名稱,而且不夠明確,一般人無法快速了解一個名字所指的疾病究竟為何,徒增一線醫療作業的困擾。對這些醫療界人士,反而是「文化左派」詬病的命名方式,才能登錄一種疫病發生的「歷史現場」,才透顯了「醫療人文主義」的本色。

天朝主義文人另一個避諱的地方,是不願意去說明:這次武漢肺炎的命名,其實乃是這個所謂「實務準則」自身的首度實作;將武漢肺炎命名為 COVID-19,是 WHO 第一次運用這份「實務準則」。

COVID-19變成「人類頭號公敵」

最後,天朝主義文人沒有提及的另一個事情是:當WHO秘書長譚德塞宣布武漢肺炎的「官方正式名稱」COVID-19,他同時也宣布了—— COVID-19 是人類的「頭號公敵」,要求各國「儘量積極地」對抗這項疾病。

譚德塞表示:「如果世界不想醒來,將此病毒視為頭號公敵,我不認為我們能夠汲取教訓。…我們必須採取一切行動,使用可取得的武器」。」

從「武漢肺炎」到「COVID-19」,這個來自中國的新疫病,瞬間變臉為人類必須採用「一切可能手段」來加以「圍堵」的「頭號公敵」。這番「頭號公敵論」,當然「自然正當」地證成了天朝權力集團以「戰時狀態」的名義而採取的「軍管」隔離措施。既然是「人類頭號公敵」,採取任何手段,即便是高度違反國際人權規範的「例外手段」,也是合乎「正義」的「偉大事業」。

就這樣,一個依照「文化左派」的「政治正確」而命名的病毒,反而順利地啟動了一場對「人類公敵」的「戰爭狀態」。

有趣的是,也在這個時候,人們才發覺,在「鑽石公主號」上的日本檢疫官,由於完全遵照WHO之前刻意淡化疫情嚴重性的作業指示,沒有穿上全套防護裝備就進行檢疫工作,也感染了武漢肺炎。

回到那個記者會上,譚德塞卻正高呼:「我們仍處於圍堵策略,我們不應允許此一病毒有地區性傳播的空間。」他急促呼籲:「我們必須利用當前的機會窗口強力反擊,在各個角落團結對抗此一病毒,否則我們可能會有遠多於目前的病例,付出遠高於目前的代價。」

面對一向要求各國不得對中國採取旅遊和貿易限制措施的WHO,美國的防疫專家搖搖頭,嘆息現在才想要圍堵病毒傳播,恐怕為時已晚。(待續)

熱門影音

熱門新聞

- 【懶人包】勞動部公務員疑遭職場霸凌輕生 事件始末「時間軸、手段、調查結果」一次看懂

- 起底謝宜容!傳身家背景雄厚「善做公關」 先生和綠營高層有交情

- 一元特典!YOASOBI「超現實」小巨蛋演唱會釋出「零星票券」,11/24 採實名制一般販售

- 【世界棒球12強賽】滿足「2條件」台灣確定晉級4強 今晚是關鍵

- 先搶先贏!Ado 五月林口體育館演唱會採實名制入場,11/19 輸入「指定代碼」可優先預購

- 【內幕】T112步槍裝彈器採購案疑專利侵權 以色列向軍備局寄存證信函

- 王一博金雞獎典禮被抓包視線離不開趙麗穎 網揭兩人4年戀情無法曝光背後真相

- 勞動部涉職場霸凌不只謝宜容? 何佩珊:與輕生者中間還有2個主管