上報 Up Media

toggle- 最新消息 俄烏戰況恐升級 烏克蘭是否有能力攔截ICBM 2024-11-21 21:50

- 最新消息 明後兩天各地氣溫回升 北部、東北部18到23度濕涼舒爽 2024-11-21 21:45

- 最新消息 劍橋詞典2024年度代表字出爐 「manifest」反映人們追求身心健康趨勢 2024-11-21 21:43

- 最新消息 為了9萬元勒斃馬國女大生 陳柏諺一審判賠父母逾638萬元 2024-11-21 21:32

- 最新消息 觸犯戰爭罪、違反人道法 ICC對納坦雅胡、哈瑪斯領導層發出逮捕令 2024-11-21 20:47

- 最新消息 【世棒四強賽】「CT AMAZE」自費飛東京應援 推掉台灣活動損失近10萬 2024-11-21 20:45

- 最新消息 蔡英文抵達加拿大 感謝台灣鄉親熱情接機 2024-11-21 20:37

- 最新消息 【有片】換裝AESA雷達、強化戰場覺知 美批准南韓F-15K機隊升級案 2024-11-21 19:55

- 最新消息 屏東驚見梅花鹿慘遭斷頭腳汆燙餵狗 墾管處:非法獵殺可重處10年徒刑 2024-11-21 19:38

- 最新消息 國民黨批「霸凌內閣」 要求卓榮泰停止各部會追查吹哨者 2024-11-21 19:21

陳仁悲(二排左一)和李榮河(二排左三)及校長林景元,於1946年12月雄中壘球隊參加球賽得獎紀念照。(陳仁悲提供)

陳仁悲口述:

1947年二月,我是高雄一中二年級的學生,台北發生二二八事件當天,我正和同學在鹽埕區的光復戲院看電影,字幕突然打出要我回學校的訊息,當時我還不知道發生什麼事,趕緊走出電影院,市區已然失序,在回學校的路上遇到公賣局局長被毆打,我還出手相救呢。

回到學校才知道原來台北發生了大事件,消息傳到高雄,激起一些市民的憤慨,因為平常受盡外省人及國民黨軍人的惡氣,所以有些人就上街打外省人,市區的治安瀕臨崩潰。

由於時局很亂,校長林景元決定停課,我和李榮河等幾個棒球隊的同學便決定組「雄中自衛隊」來保護校園以及周邊社區的治安,同時也要保護住在學校宿舍裡的外省老師,因此隔天3月1日就匆促組隊。

之前有媒體或學者報導說雄中自衛隊3月4日成立,3月5日攻打火車站,其實3月1日就倉促成軍了,3月3日就去攻打火車站,目的在於趕走占領火車站的憲兵隊,以恢復高雄的交通。

我們之所以組織雄中自衛隊來保護學校,是因為日治時代雄中是南台灣第一學府,校園是很神聖的地方,一般人不得進入,雄中校長的地位跟高雄州知事(市長)同等,乃天皇直派,警察沒有經過校長的同意不得進入校園。但二二八事件讓市區治安瞬間崩壞,我們純粹只是想保護校園,不要讓外面的人來打擾,沒想到最後卻成為保護外省人的據點,還被砲轟,幸好我們都提早撤退了。

兩個學生領袖帶領雄中自衛隊

我和李榮河本來就是學生領袖,學過柔道,日治時期看到日本同學欺負台灣同學都會打抱不平,戰後變成外省人欺負台灣人,我還曾把外省同學過肩摔。所以很自然的,李榮河被推舉為隊長,我是副隊長,我們決定讓初中生回家躲避,高一學弟留守學校,當時沒有高三學長,自衛隊是以高二的舊生為主,一來是舊生對學校比較有感情,二來是我們在日治時代受過軍訓課程,會使用槍枝,但轉學生就不會。

沒有高三是因為日治時代的中學是五年一貫,上兩屆的學長都在1945年日本政府為了增加兵源而同時畢業被徵兵去了,我這一屆就變成學長,戰後才分成初中部、高中部各三年。當時校園裡大抵還維持著日治時期的學長制,學弟遇到學長要敬禮,很聽我們的話,校長、老師也要讓我們三分,因此,身為學長的我們很自然就會挺身而出保衛校園,所以「雄中自衛隊」是一個學生主導的團體,校長、老師只能從旁關心,無法介入。

高雄一中本來是以日本學生為主的學校,日治時代每個年級有200個學生,台籍學生只有40名,都是精挑細選成績優異且家庭背景不錯的學生。戰後日本同學返回日本,換來外省及他校的轉學生,分成兩班共100人,轉學生那一班稱「文途」,我們這些舊生另加10個轉學生編在第二班,比較活躍,通稱「武途」,我是副班長,楊冠傑是班長,他的父親就是戰後高雄第一任市長楊金虎醫師。「雄中自衛隊」的核心人物是由舊生這班的棒球隊員11個人。

3月1日「雄中自衛隊」成隊之後,隊長李榮河馬上帶領高二生打開學校的軍械庫拿出日治時代上軍訓課所使用的三八式步槍、子彈分配給高二生使用,高一生多配戴木刀與小刀、武士刀,由高二學長帶領高一學弟巡守校園及周邊社區,校園裡需要守衛的有四個點,大門、靠三塊厝的南側後門、靠縱貫鐵路邊及北側小門。

其實,這樣的武裝學生團體在二二八期間也出現在台灣中部及南部許多學校。

當天,高雄市政府日產清查室主任涂光明與兩位市民進入校園說要參加自衛隊,被我們拒絕。三月五日他又來邀請我們前往要塞司令部與南部防衛區司令部的司令彭孟緝談判,請求退兵,我們還是拒絕,一來,我們只是想保護學校,不想介入政府及軍方的事務,二來他有點「𨑨迌人」的感覺,所以拒絕了他。

1947年二二八事件爆發,為了保衛校園及外省老師,陳仁悲(左)和同學李榮河(右)組織「雄中自衛隊」。(陳仁悲提供/高雄市立歷史博物館檔案)

1947年二二八事件爆發,為了保衛校園及外省老師,陳仁悲(左)和同學李榮河(右)組織「雄中自衛隊」。(陳仁悲提供/高雄市立歷史博物館檔案)

雄女、雄工、雄商紛紛加入自衛隊

自衛隊成立之後,我的同學潘牧民有個就讀高雄女中的妹妹,她號召十幾個同學來校加入,負責後勤支援和捏飯糰等伙食工作,晚上也跟我們一起住在學生宿舍。

雄工、雄商的同學也紛紛相約來加入,這些人是我從屏東搭火車到高雄通勤上課的途中認識的。當時,火車站的站務員很霸道,常找學生的麻煩,1946年底還發生站務員請駐紮在火車站旁的憲兵來抓雄工學生的事件,各校學生便團結起來包圍火車站,我也帶領高二同學參與這個抗議行動,後來經過雄中、雄女、雄工、雄商四校校長的調停,憲兵隊才放人。所以當高雄一中組織自衛隊的時候,這些通勤學生也趕來加入。

因為自衛隊有組織,有武器,當我們在校園外巡守遇到外省人被追打時,就會介入,並把那些外省人帶到校園內保護,為此,我們將第二棟大樓的二樓教室及倉庫開設為「民眾保護所」,總數大概百人左右,並非如彭孟緝所言,抓了二千個外省人關到學校,更何況雄中自衛隊只有幾十個人,怎麼可能抓二千人呢?

有一回我在輪值守衛校門時,一位母親帶著一個二十幾歲的兒子來尋求保護,還送了一箱的台幣鈔票給我們,但我認為保護民眾不是為了收錢,我請羅盛源將他帶到保護教室之後,就把那袋鈔票燒了。

自衛隊只有幾十個人,加上留守學校的學生,以及被保護的外省人及老師,加起來大概兩、三百人,需要伙食,學校對面建國路上的商店看到學生這麼熱血,紛紛提供食材,由女同學煮給大家吃,學生吃什麼,受保護的外省人就吃什麼,沒有分別。

3月2日有民眾來說憲兵佔領火車站,火車已經無法正常進站了,交通癱瘓,所有依賴鐵路運輸的糧食、民生物資無法進入高雄,還有許多民眾備憲兵趕到車站地下道,數十名民眾受困,民眾想請雄中自衛隊幫忙解決。

我和李榮河商量,因為有年前包圍火車站,要求憲兵放回學生的經驗,這回我們也想利用同樣的方式把憲兵從火車站趕走,讓交通保持通暢。最後決定由我組織決死隊(敢死隊,於隔天一早攻打火車站。李榮河和雄工、雄商的同學不熟,由他留守校園。

做這個決定的另一個原因,是雄中學長蘇金生來告知我們,枋寮那邊有一支火力強大的機關槍,如果火車開通,就可以運過來,可以讓自衛隊實力大增,後來我們派人去看,發現已經生鏽不能使用了。

烏合之眾進攻火車站

3月3日那天,高雄市區的秩序更加混亂,很多人當街互毆,商店也都關門了。自衛隊一大早整隊,所有隊員都穿著學生制服,戴著學生帽,腰掛日本刀和兩顆手榴彈,步槍由受過軍訓的高二生配帶,隊伍看起來還滿像一回事,七、八點就出發前往火車站了。

出發前,已經畢業兩年的學長顏再添、顏再策兄弟一起來到學校說要加入自衛隊,因為是學長,我們就讓他兩留下來,和我們一起去攻打火車站。

我們兵分三路,每一路隊員十餘人,第一路隊員背著槍枝來到高雄車站前、建國路上的長春旅社,日治時期叫「高丸旅社」,隊員們上到二樓頂,居高臨下瞄準在火車站裡的憲兵。

第二路由雄商、雄工學生組成,每個人帶兩個手榴彈沿著鐵軌前進,繞道車站後方,準備前後包抄。第三路由我親自率領,有人手持步槍,有人拿日本刀,從建國路挺進到高雄車站右前方的公車站,躲在水泥柱後面,距離憲兵隊不到50公尺,我們準備伺機行動,正面攻擊。

大概早上10點鐘,三路人馬各就各位,我舉起日本刀發出攻擊訊號,命令第一路隊員從長春旅社頂樓發射子彈,打擊駐守在火車站食堂內的數十位憲兵,結果子彈品質差,槍枝疏於保養,只能零星打出幾枚子彈,還射不到目標,反而引起憲兵的警戒。

接著我又舉起日本刀,指示第二路雄工、雄商的同學丟手榴彈,他們沒有受過軍訓,只拔出手榴彈的插銷,卻不知道要把手榴彈往地上避打一下再丟出,結果丟出去的手榴彈根本沒爆炸。

實在太糟糕了,本來我帶領的第三路想在兩波攻擊之後,從火車站前正面進攻,但在兩波打擊失敗的瞬間,我們還沒反應過來,就被憲兵發現了蹤跡,子彈答答答的對我們掃射過來,武器比我們先進,有連發步槍和機關槍,子彈來的又急又快。

我是隊長,身先士卒,右後方是顏再添、顏再策兄弟,另一邊是林芳仁、許衍南、劉建昌、楊冠傑幾位同學。突然,楊冠傑叫了一聲:「隊長趕快趴下!」結果他救了我一命,子彈從我的臉旁飛過去,打中水泥基座,突然我看到在我後面的顏再策表情很痛苦,問他:「前輩! 你怎麼了?」他低聲的對我說:「隊長! 我中彈了,我肚子中彈了!」

我趕緊找人回學校去弄一輛車來,但是子彈齊發一直飛來,我們根本動不了。一時之間進退兩難。

留守學校的隊長李榮河得知消息,趕緊派人找來父兄會(家長會)會長陳啟清,也就是戰後從台南長榮中學轉過來的同學陳田錨的父親。

大概下午兩、三點鐘,陳啟清帶著幾名地方仕紳趕來,舉著雙手表示談和,他和憲兵隊長相熟,我們趁著一行人進到火車站,掩兵息鼓的當下,趕快拉車過來把奄奄一息的顏再策送回學校醫務室,三路人馬也一起撤退。可惜回到學校時,就發現顏再策已經氣絕身亡,他成為這場戰役唯一傷亡的決死隊隊員,後來人心惶惶,顏再策怎麼被家人抬回家的我都不知道。

真的很狼狽,回到學校後,我責問隊友們怎麼像辦家家酒一樣亂丟手榴彈,才知道他們根本不會使用武器。

戰後接收高雄市及高雄中學的陳啟清(左/翻攝自《壯麗之旅-陳啟清八十七載光源》紀念文集)。顏再策於滿州建國大學求學時期個人照。(顏清和提供)

戰後接收高雄市及高雄中學的陳啟清(左/翻攝自《壯麗之旅-陳啟清八十七載光源》紀念文集)。顏再策於滿州建國大學求學時期個人照。(顏清和提供)彭孟緝下令無差別開槍射殺

當天晚上,高雄市的治安更亂了,軍民衝突、外省本省衝突白熱化了。4日一早,高雄要塞司令布司令彭孟緝宣布戒嚴,並下令派出巡邏隊,見聚會民眾便開槍射殺。

傍晚突然將駐紮在市區的軍警全部撤到位於壽山的要塞司令部,表面上市區的軍人不見了,實則,正在重新整編,準備次日對學生及民眾發動攻擊。

3月5高雄市參議員及地方仕紳成立了「高雄二二八事件處理委員會」,由議長彭清靠擔任主任委員,要去和彭孟緝協商停火,但被拒絕。下午,彭孟緝果然下令軍隊發動鎮壓,以七五炮轟擊市立體育場,又砲轟高雄市役所(高雄市政府)、火車站,還對著躲在地下道的民眾掃射,死了幾十個人,是二二八期間全台最早發動的血腥鎮壓。雄中因為學生擁有武器,也被彭孟緝視為暴徒聚集的大本營。

武器不足 雄中自衛隊解散逃亡

當天,在雄工任教的堂哥陳仁和聽說軍隊馬上就要打到雄中了,一下班就來通報,他勸我們趕快解散自保,我和李榮河討論之後,也認為武器不足,應該馬上解散各自回家,當時自衛隊及留守學校的高一學弟已經在學校住了一個禮拜以上了。

我和李榮河都在晚上七、八回到家,那時我和堂哥陳仁和及堂嫂一起在高雄火車站對面大港埔租房子,本來在學校人多勢眾根本沒在怕,一回到家裡,時不時就有軍隊乒乒乓乓來敲門搜查,他們把家家戶戶找出來的年輕男人都綁到火車站,等著家人拿錢來贖人,這讓我感到非常害怕,只要一聽到動靜,就趕緊躲到塌塌米床鋪下。

3月6日,高雄要塞司令彭孟緝果真下令炮轟高雄一中,以迫擊砲和要塞砲開火,成為全台唯一在二二八期間遭受軍隊攻擊的學校,所幸自衛隊已經解散,躲在教室裡的大部分是到雄中避難的外省人。

彭孟緝後來說,部隊進入學校發現被學生關起來的二千名外省人,有些還被綁在窗戶上當人肉沙包,根本就是胡說八道,如果真的那樣一定死很多人,其實我們把他們藏得好好的,一個也沒被打到,而且人數只有幾十個或百來人。倒是彭孟緝的軍隊在雄中紅樓的牆上留下不少彈孔,至今仍清晰可見。

很不幸的是,當天他涂光明和市長黃仲圖、市參議長彭清靠、雅區長林界、台電高雄辦事處主任李佛續等人前往要塞司令部找彭孟緝談判,不被接受,涂光明還被指控攜帶槍枝意圖不軌,兩手被鐵絲捆綁起來,經過苦刑,其後被槍殺。和涂光明一起受害的還有范滄榕、曾豐明,苓雅區長林界則在囚禁數日之後被槍決。

我在租屋處躲了幾天,天天都有軍隊來敲門搜查,所以3月7日我就逃回屏東大伯家,大伯已經知道我在學校做的事,一看到我就說:「喔!你死沒去!」

屏東還是很危險,大伯安排我逃到旗山去避難,因為日治時代我們家族在旗山有治產,我去那裏有地方可以躲。

一直到解嚴之後,陳仁悲才敢跟小女兒談起二二八的經歷。(陳仁悲目前居住於嘉義/攝影:林瑞珠)

一直到解嚴之後,陳仁悲才敢跟小女兒談起二二八的經歷。(陳仁悲目前居住於嘉義/攝影:林瑞珠)

一群同學躲進妓女戶避開軍隊搜查

一個多月後回學校復學,才知道3月5日當晚自衛隊解散各自回家時,有幾位同學在三塊厝遇到部隊挨家挨戶搜查男丁,那時下著一場大雨,他們趕緊躲進附近的妓女戶,在妓女的保護下躲到床底下,才沒被捉去。

現在想起來,真真的是大難來時各自飛,當時我根本不知道盧盛源也避難來到旗山,李榮河、劉建昌、林芳仁則去了台南。

一個多月之後,堂哥陳仁和來通知,要我趕快回學校上課,我才去聯絡李榮河、林芳仁。我和李榮河是全校最晚復學的學生,同學看到我們倆都說:「喔 !你們沒死喔。」

校長林景元父子受波及

雄中自衛隊的隊員都躲開軍隊的搜補,但校長林景元卻在清鄉時被冠上領導無方的罪名被逮捕,他的兒子林有義也是我們的同學,雖然沒有參加自衛隊,卻和父親一起被逮,兩人的雙手以鐵絲反綁在後面,吃了很多的苦,一個多月後才被釋放,後來被迫離職。

我們這些武裝自衛隊的學生之所以沒被追究,我想是因為3月17日蔣介石派國防部長白崇禧及蔣經國來台「宣慰台灣同胞」,當時雄中學長藍昭典擔任白崇熙的秘書,一起來到高雄,實則是處理二二八清鄉,藍昭典向白崇熙解釋高雄自衛隊的學生並非反國民黨,而是反對貪官,以及保護外省人,所以白崇熙才下令不要追究二二八期間武裝自衛隊的學生。

雖然政府對我們寬大處理,卻認為自衛隊成員是受「日本奴化教育的毒害」,要求自衛隊成員寫悔過書,當時校長林景元還沒被調走,我自認沒錯,拒絕寫悔過書,校長只是把我叫去問話而已,並沒有強迫我,不久之後他就被調走了。

現在想起當年勇,只覺得年少不知死活,大家聚在一起不知道什麼是害怕,直到各自解散之後,軍隊來搜捕,才突然害怕起來。後來出了社會就不再有這個衝動了,一來有家庭顧慮,另一就是事件過後逃亡的歷程真的太恐懼,接下來的白色恐怖又抓了很多人,我擔心動則得咎,也就沒辦法任性的去做一些事了。所以,少不更事有時還是挺可貴的,英雄出少年啦。

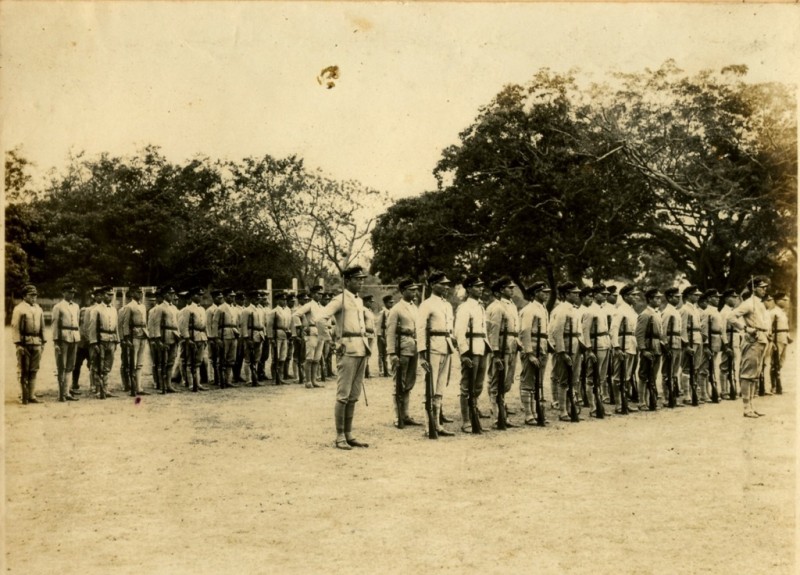

日治時期高雄中學校學生軍事訓練。(高雄市立歷史博物館檔案照片)

日治時期高雄中學校學生軍事訓練。(高雄市立歷史博物館檔案照片)

※陳仁悲1928年生於澎湖,八歲因求學來到屏東寄宿在大伯家,公學校畢業之後考上「高雄州立高雄第一中學校」,戰後更名「台灣省立高雄第一中學」,二二八之後,亦即現今之高雄中學。1947年二二八事件爆發,為了保衛校園及外省老師,和同學李榮河組織「雄中自衛隊」,擔任副隊長,事件結束後被列為黑名單,不敢升大學,從事過銀行、鋼鐵廠、青果外銷等工作,一直到解嚴之後才敢跟小女兒談起二二八的經歷。

熱門影音

熱門新聞

- 【懶人包】勞動部公務員疑遭職場霸凌輕生 事件始末「時間軸、手段、調查結果」一次看懂

- 起底謝宜容!傳身家背景雄厚「善做公關」 先生和綠營高層有交情

- 一元特典!YOASOBI「超現實」小巨蛋演唱會釋出「零星票券」,11/24 採實名制一般販售

- 【世界棒球12強賽】滿足「2條件」台灣確定晉級4強 今晚是關鍵

- 先搶先贏!Ado 五月林口體育館演唱會採實名制入場,11/19 輸入「指定代碼」可優先預購

- 丁禹兮、虞書欣《永夜星河》爆開放式結局挨轟爛尾 「她」證實悲慘走向全網傻眼

- 【內幕】T112步槍裝彈器採購案疑專利侵權 以色列向軍備局寄存證信函

- 【世界棒球12強】「中華隊 vs. 日本」18:00登場 最新運彩賠率出爐