上報 Up Media

toggle- 最新消息 【勞動部霸凌案】林淑芬揭謝宜容「靠山有3人」 痛批:吃喝玩樂都在一起 2024-11-22 15:21

- 最新消息 《永夜星河》丁禹兮寵溺虞書欣「1舉動」甜出汁 卻害王鶴棣被罵翻 2024-11-22 14:58

- 最新消息 【勞動部霸凌案】謝宜容列為被告 新北地檢今早到勞動部查扣資料 2024-11-22 14:46

- 最新消息 寮國假酒摻甲醇奪5命 外交官:源頭難防「滴酒不沾」才能規避風險 2024-11-22 14:45

- 最新消息 恐怖!三重工地「2吊塔」高空掉落釀1死3傷 侯友宜:已即刻停工 2024-11-22 14:37

- 最新消息 【世棒四強賽】贏了!「中華隊 vs 美國」吳俊偉成功關門 中華隊8:2搶下首勝 2024-11-22 14:33

- 最新消息 高市府毒防局再傳捷報 榮獲衛福部健康城市「韌性與創新獎」 2024-11-22 14:26

- 最新消息 賴清德總統出訪南太三友邦 國安局長蔡明彥先行維安視導 2024-11-22 14:15

- 最新消息 CASETiFY 聯名 DIMOO 快閃店插旗信義區!每晚推燈光秀 壓克力夾、鑰匙圈只送不賣 2024-11-22 14:00

- 最新消息 清華大學擬整併中華大學 華大校長劉維琪:將捐贈剩餘校產並保障沿用職員6年 2024-11-22 13:51

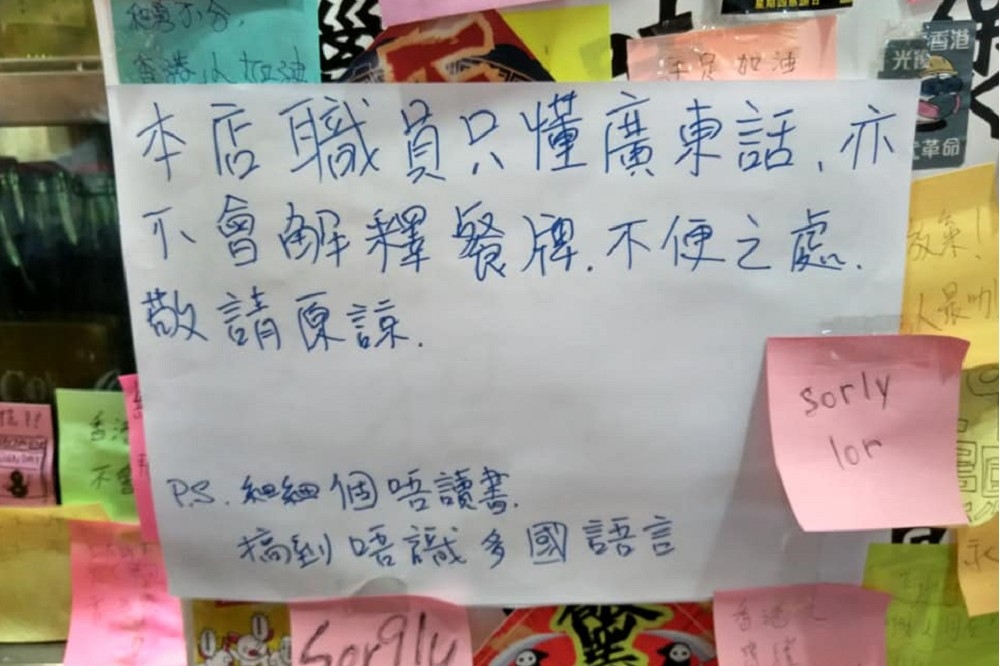

1月28日,香港光榮冰室以「政府不封關,我封店」為由,宣布暫不招待以普通話為母語的中國顧客。(圖片取自網路)

略讀光榮冰室「祇招待香港人」告示、學者黎明撰文分享「光顧被歧視」經歷,以及其後所涉的各方論爭,感嘆的是,部份分析從族群矛盾分歧回溯至民族主義的批判,或試圖中間落墨,可惜總是不著痛處,反映多年來本地針對族群問題的論述停滯。

他們對民族框架的理解認定為不存在選擇或創造,僅視乎向族群忠誠歸依之意願 — 換言之,民族成員身份源自命定而非個人選擇。於是,民族義務被描述為無論同意與否,個人均被強加循規蹈矩的責任,為的是對民族徹底獻身(Commitment)、融入族群甘願或被迫自我消解。

然而循自由主義角度審視,大可質疑上述觀點。

結合自由主義與民族主義

我們可自由離開出生國家,加入甚至創造一種嶄新的族群歸屬,是以個人有選擇其民族成員身份的自由。當然,開放的社群身份同樣設下局限:一旦作出選擇,進而將服膺文化、承擔義務轉化成自願行為,不能祇強調選擇的自由而罔顧形成共同體的過程。

文化適應(Acculturation),並非社會強制無條件地支持民族,盲目接受民族所有文化與社會規範(Social Norms)。以香港為例,新移民既可沿用普通話溝通,拒絕說共同體的語言及文化,並歸化於不同的文化圈子內;也可努力學習港式粵語,適應安身地的文化習性。

但這並不意味民族主義等同文化保守,或必須維護民族特徵一成不變以鞏固排外感。恰恰相反,無論是原生成員或新加入的份子,均可志在改變、發展、重新界定文化內容。任何人也許對自身文化深切失望,確信其處於衰落狀態,或比他方的文化落後。

是以採納民族義務,時刻抱持反思的態度,持之以恆地追溯民族本質以及批判討論,與時並進,其目標是為族群建立更美好的未來。

對牙牙學語的小孩教授語言、睡覺前給孩子講的故事、日常生活中彼此的對話、從誤解和分歧中求同存異,其地位與慷慨激昂地宣論為民族犧牲的聲明,同樣重要。這層意義上,對民族的貢獻並不止於透過自我犧牲、將個人利害置於集體福祉底下,更重要的是積極參與文化交流,從而實踐民族主義。

若兼顧自由主義及民族主義,在寬容、尊重族群內成員同時,必須體認群體以外的人的差異,並心存謙遜與關懷。在追求共同價值和共識的基礎之下,其所維繫的共同體會變得更為開放、多元與進步。如是者,被排擠的不會是所謂的語言或文化小眾,而是拒絕互相瞭解溝通的自我放逐者 — 無論是試圖以群體暴政(Tyranny of the Majority)有系統地歧視和壓迫小眾的人,抑或懷著異鄉人心態、不友善地挑戰社會規範後自居受害小眾的人。

光榮冰室究竟犯了甚麼錯?

族群的關愛對象一如同心圓,由親及疏、由近及遠,是人性使然。

在此無意苛求冰室老闆或員工採取「天使立場」(The Position of Archangel),假設他們應協調並正確無誤地評價所有自己關心對象的偏好,承諾保障甚至代表了他們的利益。但從商業甚至政治表態的考慮過程中,自然觸及族群以外者的立場,要顧及的范圍,比他們眼中的「手足/同路人」更為寬廣。

有別於中立而公正的社會制度,營商首要使命是維護自身及目標顧客的利益,那麼商店營運全然視乎老闆的偏好:設立的交易規則難免會努力促進後者的福祉,同時把固有客戶的利益置於非目標顧客之上。按此準則,區分關鍵不在公共抑或私人領域,而是對如何定義是否族群成員,以及對成員與非成員的態度分別。

1月28日,光榮冰室以「政府不封關,我封店」為由,宣布暫不招待以普通話為母語的中國顧客;2月15日在收到疑似平等機會委員會的電話「勸戒」後,將門店告示改成「店員不懂普通話」,同時也將本來對特區政府防疫政策無效的不滿,摻合對武漢肺炎起源地的恐懼與憤怒,以及歷來中國旅客與新移民之於本地的文化衝突,再度引爆港人積壓已久的忿懣。

政府因政治考量拒絕對中國封關,外判防疫責任,導致缺乏公衛專業知識、資源有限的民間力量,祇能藉主觀的語言為劃界(Demarcation)準則,過度簡化地排除各類亞群體(致病的不止中客,也可能是訪中港人,或與前者接觸的人)而未作適當安排,無可避免失諸粗疏。

另一方面,老闆將「防疫.本地抗爭.反中情緒」等複雜概念綑綁連結,欠缺細致的論述推導,反而加深族群之間的隔閡與漠視。導致族群自我中心主義(Communal Egoism),完全不信任族群以外者,無助於凝聚共同體,合力抵抗疫症或中共殖民的侵略。

「歧視」:一場情緒化的社會實驗

因偏袒而拒絕共享資源或為特定對象服務,確實是一種歧視;但若這種「偏袒」本身有所依據,則會因劃界的準則而正當化 — 例如基於保障顧客健康,拒絕招待14天內有中國旅遊史的人,無關該人的出身、政治立場或身份認同,這種「差別待遇」是合乎理性的判斷。

回顧事主的說辭。2月12日《Lancet》刊登黎明、鍾一諾夫婦的評論,針對光榮冰室的告示,說明香港在特區政府未有履行防疫職責、民間掙扎自救過程中呈現恐中及仇中傾向,將議題略縮為因語言、身份認同和政治因素令理性的防疫政策失焦。在此以前,黎明已撰寫數篇中文評論圍繞相關議題探討。

可是細閱之下,二人短評忽略臺灣、中國病患數量的巨大差距,以及兩國醫療和防疫因應的歧異,無視截然不同的風險評估,逕自認定港人對中國的戒懼僅源自地域歧視,同樣失諸偏頗。

數天後,黎明糾集一眾普語人士到訪冰室某間分店,本質卻非純粹的光顧,而是展開一場名為「對話」的實驗:藉事前通知老闆送贈物資、到埗後故意全程使用普通話下單,「先兵後禮」,意圖違反冰室劃下「語言不通,多有不便」的告示,最後用「我們是中國人,但我們支持你們抗爭」的宣示,以及贈予物資及文宣,證明彼此是抗爭路上互相扶持的「手足」。

儘管過程中頗有尷尬,但事實上她們一行人既成功以普通話點菜,也達到黎明想要的結果:對,冰室就是歧視,而我演活了被歧視後仍然向不善者伸出橄欖枝的角色。

事發後不久,她除了撰寫後記投稿,掀起輿情熱議外,在《美國之音》的訪問更直接港、中份屬同一種族,此事為發生在同族之間的「橫向歧視」。

黎明的思考盲點與失格

問題是:黎明等人的歧視指控,參考對象是光榮冰室老闆,那麼為何因故未能「對話」以後,最終控訴卻轉嫁至店員甚至招待她們的阿姐身上?用一場設局式的「社會實驗」從微觀處境,片面拓寬至宏觀的社會大局,又是否客觀剖析現象,合乎學者倫理?

既然黎明文中坦承「港中關係矛盾」、「特區政府無能」的社會背景,並不能置入店員招待的選擇,那麼,肯認「港中為同一民族」同時以「我們是手足」自詡,用上帝視角回應港人對中國人態度的疑惑,又有否足夠的同理心與誠懇?

無疑地,防疫不力責在政府,礙於權力關係的從屬,從平日施政到非常時期的邊境管理,都祇能仰中國鼻息。但同時中國人欠缺從政權以至風險差異的自覺,國民不但在疫情爆發後仍大舉流竄全球,將外國防疫封關的必要措施抨擊為歧視,甚至在各國相繼出現大量病例後嘲笑踐踏其政府以抬高本國的優越感。

族群自覺的另一局限,在於榮辱與共。例如日本311地震後收到臺灣的各種支援後,無論是否受災戶的日本人都對臺灣人抱有感激之情;相反地,你不能以個人主義輕易推托其他社群成員侵害他人的行為,例如港人在別國冒犯他人甚至觸犯禁忌,其他港人並無置身事外或盲目護短,反而在真相明瞭下抨擊同胞,並自發地集體向受煩擾的事主道歉。

政權的移墾殖民主義(Settler Colonialism)、語言文化上吞沒香港的地方特徵、普通話作為文化霸權下的教學及溝通語言、社會未嘗妥善處理各種差異衍生的族群衝突,一切都被對這次中國病毒大舉南侵的恐怖勾起。

以血緣而非理念認同、政治社群擅自劃定邊界的黎明,並無顧慮港人是否願意與中國人命運共負一軛,更無視中國作為優勢族群的壓迫,政治、文化以至民生日漸限縮的港人遭受邊緣化的慘痛處境,將激烈的族群衝突淡化為含糊的文化差異,塑造為「不理性的」「對防疫無益的」,把光榮冰室作為制度弱勢無力且無奈的消極抵抗一口咬定為「歧視中國人」「恐中病」,徒然招致港人反感 — 在義正辭嚴地鞭撻之前,煩請先行「Check your privilege」。

至此,剝離上述深層背景的光榮冰室事件,再度被描繪成屢見不鮮的「族群衝突」表演劇場,黎明等中客是核心,一眾侍應則淪為襯托的佈景板 — 即使被公然鞭撻而無從申辯的權力失衡,並沒受到學者應有重視。

透過這種情緒化及儀式化的實踐,黎明成功建立一種港人方寸大亂、病急亂投醫的負面形象,塑造自身兼具「同情香港抗爭」、「抵制香港民間防疫心態」的堅強角色,結果卻不是她聲稱追求的「對話」,而是有意無意呼喚中客及新移民在港共同受屈辱的經驗,令族群之間的鴻溝更難逾越。

原子化的個體 空洞的人性

意大利革命家馬志尼嘗言:「珍愛人性。在你的家、你的國若有所作為,必須捫心自問:當我的言行同為他人所作、同為眾人福祉而作,那麼它到底會促進人性發展抑或構成傷害?若你的良知回答:它會損害人性,那麼請停止所為,哪怕它看來會對你的家國有益。」The Duties of Man and Other Essays (1907) by Giuseppe Mazzini, P.49-50

不過誠如上述的「同心圓」,將優先關注自己伙伴的禍福多於非成員的法則置於普遍理性框架,我們從生活實踐中體認到,除非個體將公共成員身份與自我認同緊密連結,並把同胞視作共享生活方式的伙伴、值得依賴的合作者,否則,公共成員身份將毫無意義。

身份認同一旦確立,自然滋生關顧之情,渴望族群成員得到幸福,為對方的成功而高與,並分擔他們的不幸。黎明的所謂「認同」,自始至終並非深切感受,而是建基於身為中國人對香港困境「同情地理解」,她已經學懂港式粵語卻因「體驗中國同胞處境」而故意收起,這種異鄉人的挑釁心態,並無真正踏出參與共同體的一步。

若斷然否定這種感情的道德力量,抽空形成情感的權力關係及社會脈絡,僅旁落在「放過政權,人民鬥人民」之類爭辯,並以「反歧視」大義之名,強求族群內外施以無差別的兼愛,那麼社會結構終因模糊邊界形同瓦解,遺留的僅為孤獨的個體,與抽象的人性,罷了。

※作者為香港人/網媒記者兼撰稿人

熱門影音

熱門新聞

- 【懶人包】勞動部公務員疑遭職場霸凌輕生 事件始末「時間軸、手段、調查結果」一次看懂

- 起底謝宜容!傳身家背景雄厚「善做公關」 先生和綠營高層有交情

- 一元特典!YOASOBI「超現實」小巨蛋演唱會釋出「零星票券」,11/24 採實名制一般販售

- 【世界棒球12強賽】滿足「2條件」台灣確定晉級4強 今晚是關鍵

- 先搶先贏!Ado 五月林口體育館演唱會採實名制入場,11/19 輸入「指定代碼」可優先預購

- 【內幕】T112步槍裝彈器採購案疑專利侵權 以色列向軍備局寄存證信函

- 楊冪人氣暴跌與《慶餘年》張若昀演新片淪鑲邊女主 造型曝光全網夢回《三生三世十里桃花》

- 陳妍希與陳曉鬧婚變疑復合 她素顏與閨蜜聚餐模樣超清純全網夢回《那些年》