上報 Up Media

toggle- 最新消息 不斷更新/【12強冠軍賽】「中華隊 vs 日本」林昱珉三振牧秀悟 中華隊2局上0:0 2024-11-24 18:31

- 最新消息 【天氣變冷】明天全台各地短暫回暖 「這一天」低溫恐跌至9度 2024-11-24 18:25

- 最新消息 【全代會觀察】打造主場秀拚黨魁連任 三度在野的國民黨用歡樂自娛? 2024-11-24 18:25

- 最新消息 挺洪申翰接勞動部長 全國產職業總工會提4期許、盼有前瞻性勞動環境 2024-11-24 17:45

- 最新消息 日本LAWSON推出「喝的美乃滋」熱量超低 造福全球美乃滋迷 2024-11-24 17:30

- 最新消息 【世棒爭冠戰】林襄冠軍賽缺席 向中華隊喊話盼拿下最後勝利 2024-11-24 17:25

- 最新消息 《正年》金泰梨與鄭恩彩女女CP感爆棚 對決《淚之女王》金秀賢、金智媛爭APAN最佳情侶獎 2024-11-24 17:25

- 最新消息 【世棒爭冠戰】台日先發投手年薪差31.5倍 中華隊若奪冠每人獎金可望破千萬 2024-11-24 16:38

- 最新消息 【世棒爭冠戰】台日大戰打線出爐 隊長陳傑憲重返先發 2024-11-24 16:37

- 最新消息 【世棒爭冠戰】為中華隊加油 各縣市直播、地點一次看 2024-11-24 15:54

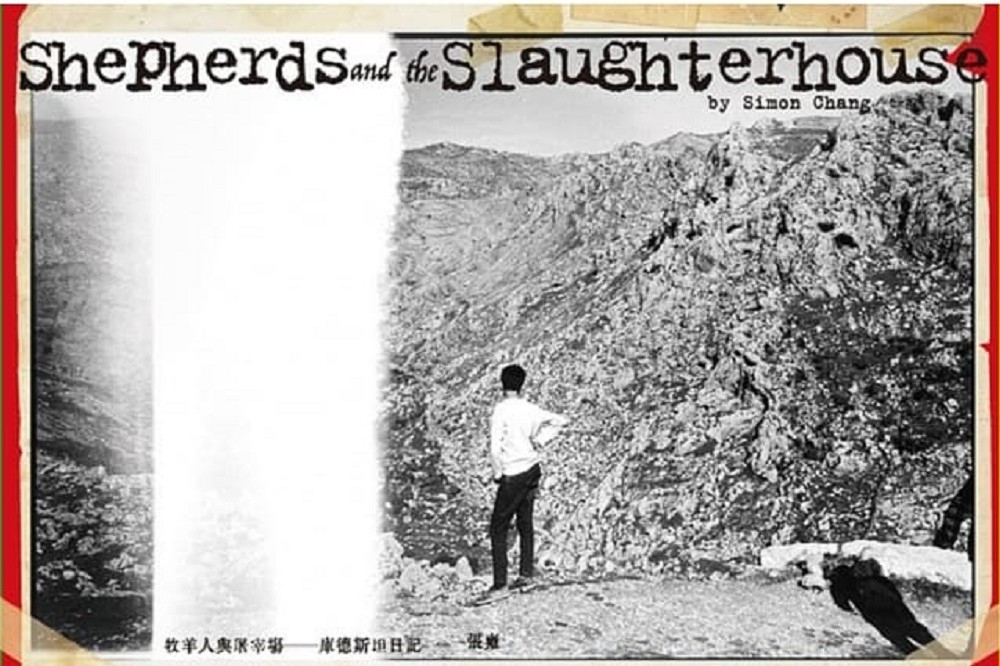

張雍也許是台裔年青攝影師的文字功力最強的之一位,不少段落甚至超越攝影本身獨立成章,飽含孤寂疼痛的詩意。(《月球背面的逃離場景》書封)

這個曾經最具波西米亞情味的台裔攝影師張雍,自《月球背面的逃離場景》一書開始了另一個他的創作生命。我曾經把他那種蛻變喻為「流離,讓一個男孩變成一個男人」。從那種對離亂之中的族群的強烈認同中,他的攝影裡有了「一種殘酷的詩意輾轉其間,那些黑夜裡倉皇的行軍,那些白晝裡無所遁形的尷尬與窘迫…他也許在問:假如他們是我,假如是你,你將何為?」

於是,在更為不可思議的《牧羊人與屠宰場——庫德斯坦日記》裡,我看到張雍力求給予這個問題一個答案,這答案不完美卻血汗交織,對得起一個攝影師、一個對世間困厄有高度悲憫的人的心。

正如封底那一頁日記手稿上所寫:「我要成為一張透明的紙,讓故事與心情附著在上面正如底片。」張雍面對一個也許會成為獵奇景觀的題材時,越來越謙卑和克制。從畫面的選擇即可見到,他越來越不傾向戲劇化,不借重廣角鏡頭的變形、黑白影像的反差或者所謂的決定性瞬間,反而在喧鬧的場景裡屏息凝定。

這種淡定的「本格派」紀實攝影,是他徹底成熟的表現。攝影師與被拍攝對象不再是劍拔弩張的緊張關係,即使他拍攝的難民營、屠宰場與精神病院等有足夠理由讓他的影像緊張起來。

也許在日記裡「千年修道院裡那碗甜豆湯」那一章的他,才是現在最本真的張雍,波西米亞氣質不只有張狂風流,也有詩人般內斂堅忍的一面。正因為這樣,他才會選擇被國際遺棄的庫德族人、甚至庫德族裡的更少數派亞茲迪人,以及庫德斯坦這個欠缺自由的地方裡更不自由的精神病患。在他們身上,張雍以一個隱修士的刻苦,嘗試理解這個世界的困頓。

如果說張雍上一本攝影集是在難民身上找到對流離自身的認同,這一本何嘗不是在庫德「國」身上,在3500萬從未擁有自己國家的庫爾德人比照台灣人的認同?

我最感同他所拍攝的那些囚徒與精神病患使用的器具,卑微中透露出不亞於外面原野的荒涼感;還有那些意味深長的被囚禁中的凝視,也不亞於所謂自由世界裡掙扎的生命。我最喜歡那張牆上雙鹿奔馳的那張靜物,極富有隱喻,所有的憧憬被現實中止,空調的排氣管直接插入鹿頸,堆積的舊床墊取代了山野。而最觸動我的是鳥籠前面那個滄桑悲哀的瘦男孩,讓我想到電影《迦百農》裡的敘利亞小難民贊恩,他捧著的紙箱不知道裡面裝的是希望還是虛無?鳥籠裡的幼鳥們不知道是他的命運還是族人的命運?還有後一頁那個西裝革履的胖男孩,他們將來只會變成鬥雞場邊、屠宰場與戰場上麻木不仁的成人嗎?

本書的文字部分同樣深刻動人,張雍也許是台裔年青攝影師的文字功力最強的之一位,不少段落甚至超越攝影本身獨立成章,飽含孤寂疼痛的詩意——相對於影像的趨向質樸,他把繁複的隱喻留給了文字。難得的是拍攝過程中,他對攝影師的本質時刻保持高度自覺的反省,這也是台灣攝影師的一個小傳統,從張照堂到陳傳興,到張雍和汪正翔,都有這種傾向,使他們獨異於同行。

諸種反省中,最特別的一段是張雍發現庫德族人熱愛selfie的時候,這固然是全球皆有的社交媒體症候群,但張雍在這些困頓的人的「自由」舉動上發現了更多——我想,如果這本書收入一些他們的自拍會更有意思,可供反思哪一種攝影是更有「意義」的,是自我帶著自欺的「自證」?還是外來者清醒冷眼的「他證」?這個idea,我留給張雍考慮是不是可以在展覽時採用。

展覽題目不妨叫做「Ser chava」——庫德族語回應「謝謝」的:「你在我的眼睛裡」。正如張雍所說,這是庫德族人教我們的攝影的意義。