上報 Up Media

toggle- 最新消息 【獨家】總會長改選爆黑箱 藍營各縣市青工29日赴黨中央討公道 2024-11-21 18:55

- 最新消息 謝宜容娘家遭出征 網友Google惡搞成「目的良善醬油只要80」 2024-11-21 18:38

- 最新消息 謝宜容聲稱「沒要請辭」外界炸鍋 親綠粉專:盼民進黨命夠硬 2024-11-21 18:20

- 最新消息 藍白強推《選罷法》提高門檻 洪申翰批:只因心虛害怕被罷免 2024-11-21 18:20

- 最新消息 吳志中受訪談烏克蘭關係 「台灣想設代表處但對方非常謹慎」 2024-11-21 18:19

- 最新消息 華泰名品城聖誕村搶先看!1.7 米燈海隧道、3 大場景閃耀亮相 市集 48 攤異國美食必吃 2024-11-21 18:00

- 最新消息 【有片】越戰後美、越最重大軍售案 首批T-6C教練機完成交付 2024-11-21 17:55

- 最新消息 陳妍希與陳曉鬧婚變疑復合 她素顏與閨蜜聚餐模樣超清純全網夢回《那些年》 2024-11-21 17:38

- 最新消息 PTT 無預警當機!批踢踢網頁、手機版災情屢傳,教你兩招順利登入沒煩惱 2024-11-21 17:34

- 最新消息 新安東京海上產險 獲頒「汽車強制險差異化管理」第一名殊榮 2024-11-21 17:30

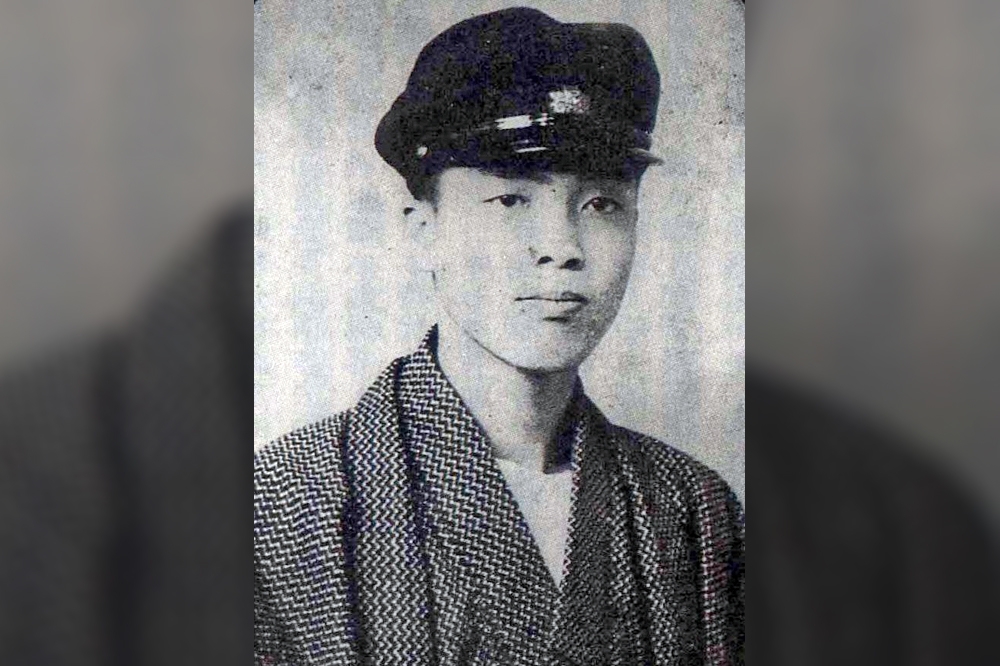

潘木枝,潘家捐贈給二二八國家紀念館的照片。(林瑞珠翻拍)

人物介紹:

潘木枝(1902年12月19日-1947年3月25日),嘉義名醫師,東京醫學專門學校畢業(現 東京醫科大學),在嘉義市開設向生醫院,經常救濟窮困民眾,1946年當選嘉義市參議員,後於二二八事件中,代表嘉義市二二八事件處理委員會到水上機場與守軍進行和談,遭到國民黨軍隊禁錮刑求,未經司法審判在嘉義火車站前公開槍決,其三子潘英三、四子潘英仁目睹整個過程。同時罹難的市參議員還有畫家陳澄波、牙醫盧鈵欽與戲院老闆柯麟。

口述者介紹:

潘英仁,1935年生,畢業於國立台灣大學農學院畜牧獸醫學系,取得農學士、獸醫師執照,早年赴東京大學大學院取得科學碩士(MS)以及農學博士(Ph.D.)。後來遠赴頼比瑞亞(Liberia)共和國,並於該國農業水産森林部擔任國家畜牧發展局總獸醫官,兼國家附屬中央農業研究所家畜衛生處處長,並領導頼比瑞亞國與獅子山國山羊發展計劃,其後入籍日本,於日本大學生物資源科學部擔任獸醫學科教授(目前已退休),專攻於動物傳染病的診斷、控制,及畜群的重建,以及熱帶畜產的發展。現往來於日台之間,從事於民間的「日台親善」活動。

前言:

3月25日,父殤之日,是潘英仁一輩子的痛,因為他親眼目睹父親潘木枝被國民黨軍警當眾槍殺於嘉義火車站之後,倒臥站前,被三哥抱在懷裡斷氣卻無法瞑目的畫面,當時的他,年僅11歲。其後,潘英仁在心中許下一個願望「不自由、無寧死」,他想離開台灣這個警察國家。大學畢業後,費盡千辛萬苦,經由日本教授的協助,終於如願赴日留學,多年後入籍日本。但在尚未解嚴的年代,每一次返鄉,都讓他備感壓力,直到李登輝就任總統,才卸下心防。然而,父難之後的巨大創傷依然壓迫著他,一直到蕭萬長公開表示對嘉義仁醫潘木枝的感謝之意,並說出曾於1947年二二八事件期間在嘉義火車站前的槍決現場,為救命恩人潘醫師上過一支香的往事,身為人子的潘英仁才感覺凝結在胸口,超過一甲子的沉痛瘀傷逐漸溶解,化成淚水,在父後60年泯泯流出。

內文:

慈愛的父親

在我的童年記憶裡,父親潘木枝是個非常慈愛的人,別人家都是嚴父,我們家的爸爸從來捨不得打孩子一下,終戰前他已是嘉義名醫,每天都有幾十個窮苦人家來無料看病,父親不但不收醫藥費,還拿車費讓他們搭車回家。

還記得小時候放學回家上了樓,東西一放下,就從陽台的樓梯走下二、三階來,看醫院裡父親治療病人的情形,病患都叫我父親「木枝仙」(木枝先生),有時候大清早我們還在睡覺,就有人來敲門:「先生啊!救命喔。」我父親就趕快下去為病人看病。

父母是保守年代勇於追求自由戀愛的典範

我的父親潘木枝出生於1902年,聽母親說,他在大林的水林公學校教書時,跟住在大林的母親認識進而相戀。那時的母親,乃當地大戶人家出身的小姐,佳境優渥,我外公自誇一輩子沒做過事,但父親卻是窮酸教員,門不當戶不對,這樣的戀情在當時遭到長輩們的反對。

後來當父親決定更上一層樓,計畫到日本念醫學院時,母親便決定同往,兩人一起負笈日本生活,不久便結婚生下大哥,當時父親告訴母親:「醫生只我一個就夠。」所以母親便放棄了原本就讀的齒科,相夫育子。由於當年倆人實屬私奔,經費困窘,在日本念書沒有書桌,父親只能用裝蘋果的箱子來充當桌子。如今想來,在那個保守的年代,我的父母真是勇於追求個人愛情與自由的典範。

其後父親自東京醫學專門學校畢業,並取得醫師執照,在東京工作一段時間之後才返鄉在嘉義開業,母親為這個診所取名「向生醫院」。由於父親對窮苦病患的照顧,加上醫師在日治時代地位崇高,很快便成為嘉義名人,戰後被推舉出來選上嘉義市參議會議員,雖然沒時間出門拉票,卻拿下第一高票。但是,這麼一個仁心仁術的好人,卻在二二八事件中遭到國民黨政府軍警的殺害。

其實,戰後聽說國軍要來,台灣人都歡欣鼓舞準備接待,我也去了嘉義中山路,但他們從火車站走過來的時候,卻讓我嚇一大跳,穿草鞋、綁腿、衣衫襤褸,有的擔著銅鍋、有的背雨傘,祖國來的軍隊跟日本軍隊的嚴謹紀律實在差太多,我和父親看了都覺得失望,中途就離開了,失落感非常大。

台灣人是這樣熱烈的歡迎國民黨軍隊的到來,但迎來的卻是以戰勝者姿態傲視台灣民眾並進行略奪的國軍,買東西不付錢,經常聽到強姦民女的消息,還當街槍決人犯,以致治安敗壞。隨著物價波動,通貨膨脹,台灣人對國民政府的怒意也跟著膨脹,終於導致二二八事件。

二哥為了營救父親 中彈先亡

二二八事件於3月2日延燒到嘉義,治安非常混亂,3月11日陸軍及南部防衛司令部的軍隊分別抵達水上機場及嘉義,由民間組成的二二八處理委員會為了減少傷亡,派出和平談判代表到水上機場與市長及軍方談判,當時我父親乃嘉義市參議會副議長,因為身體不適,原本不在談判代表的名單裡,但後來議長鍾家成推說肚子痛中途離開,就有人說「木枝仙一定在醫院裡」,車子便開到向生醫院門口,把我父親拉上車,結果一去不回。

當年二哥英哲14歲,聽說父親被扣留在機場,還跟著人坐上卡車要去救爸爸,結果3月15日被抬回來,頭部中槍,怎麼被打死的至今都不清楚。

接下來的幾天,前往機場的代表分批被槍決殘殺,我的父親是在3月25日那天被槍決,前一天我們家人就得知他被送到嘉義市警察局,當天深夜有一位陳姓警察送來四張父親寫在信紙及香菸盒上的遺書給我母親,據他所說,他已偷偷告知父親等人明日即將被送往火車站前廣場槍決。

父親的漢文造詣不錯,他的遺書以漢文寫在香煙盒的包裝紙上 :

素霞賢妻如面:

余已絕望矣!僅書此為最後遺言,望賢妻自重自強。

一、潘木枝家全賴賢妻一人,賢妻要自保身體,切不可過悲。

二、吾母老矣,望汝孝養。

三、子女切要撫養,使其成人,木枝是為市民而亡,身雖死猶榮。

四、余一生使賢妻苦痛多矣,望賢妻恕我,我每日每夜仍在汝身邊,保佑汝們。

五、家門要自重,切不可自暴自棄,再祈保重身體。

夫 潘木枝遺

親眼目睹父親斷氣在三哥懷裡

3月25日大清早,大姊英雪、三哥英三、我、七弟信行,去給二哥掃墓的歸途中,我們從嘉義公園出來,沿著中山路下來的時候,看到警察局那裡停了一輛卡車,車上有幾個人被五花大綁,頭上插了三角板子,像是斬首犯人用的那種,我們突然想到這一定跟父親有關,因為前一個晚上,父親就從飛機場被移送到嘉義警察局來,大姊馬上把七弟帶回去,我和三哥拼命往卡車那裡跑,結果卡車發動開走了,我們就在後面追,中途有人用腳踏車把三哥載到火車站,我在後面繼續奔跑,跑到中央噴水池,轉過彎去的時候,剛好碰到母親坐在人力車上哭泣,我和母親擦身而過時,聽到碰碰碰!火車站方向傳來槍聲,我聽到母親在人力車上「啊!」尖叫一聲。

我繼續往前衝,跑到火車站的時候已經人山人海,由於我個子小,從人牆中擠過去,看到第一個躺在地上的不是我的父親,鬆了一口氣,又看到另一邊圍了一個圈,再跑過去,竟然是我的父親,正被三哥抱在懷裡,眼睛往上吊,下顎脫臼,我三哥先「喀」的一聲,幫父親把下巴闔上,接著在他耳邊不知說了什麼(ps:三哥英三告訴父親十天前二哥英哲已經被子彈打死,以及家裡情形,請父親安心的去。)然後三哥用右手掌輕輕從父親的額頭往下把眼皮闔上,我就一直跪在父親腳邊,目睹整個過程。

那時軍方下令不准搬動,我們沒辦法移動父親的遺體,不過,很快就有民眾設好香案,很多人拿鄉輪流祭拜。到了黃昏才有人幫忙把父親的遺體搬回家中,我們兄弟姊妹一起跑到途中下跪迎接,從那時開始,我們家就承受莫大的痛苦。嘉義火車站對我家而言,始終是個悲傷的所在。

受難家庭持續受害

和我父親一起被槍決的另有三個參議員,前一天晚上得知即將行刑,四人在牢裡結拜為兄弟,依年齡排序是戲院老闆柯麟、畫家陳澄波、我父親潘木枝醫師、牙醫盧鈵欽,他們決定死後一起出殯,結果不被允許,只能各自舉辦喪事。

盧鈵欽是牙醫,我小時候還去給他看過牙齒,他本來跟我父親講好要把大女兒嫁給我二哥,那是個很文靜可愛的女孩,小我一兩歲,盧鈵欽很疼愛她,如同我父親疼愛大姊一般。這女孩在她父親被槍殺之後太過傷心,聽說常到墳上哭,不久也傷心過度而死了,雙方母親後來就替這小倆口辦了冥婚。

國民黨軍警人員不但濫殺無辜,還持續騷擾受難家庭,這在當時十分普遍,對我們家也不例外。父親被槍殺後三天,有兩個穿著草鞋、綁腿、荷槍的士兵突然衝到我家二樓,家人都嚇一大跳,他們在二樓看到父親的遺像,嚇了一大跳,沒拿東西就快速離開。

我讀高中的時候,有一天半夜,全家一起睡在蚊帳裡,又有一大堆警察衝上樓來,沒脫鞋就直接踏上榻榻米,掀開蚊帳,拿著手電筒開著強光一個一個照我們的臉,那是最可怕的一次,令我感覺非常屈辱。

事件過後,家人得知把我父親推向死亡的其中一人,是曾經被我父親救過一命,時任嘉義市長的孫志俊,他曾經長過膿胸,在當時幾乎是絕症,在我父親的醫治下奇蹟痊癒,之後他常說我父親是他的再生父母,但卻要了我父親的命。

哭泣的母親 堅忍面對親友的侵占

父親受難、二哥亡故,那年我年近11歲,對於自己的傷痛懵懵懂懂,但我看到母親的悲傷,雖然家人在一起不會談起父親的事,但往後的那幾年,每天一到黃昏,母親就在父親的遺像前落淚哭泣,有時觸景生情,她還會講一些父親的往事。即使如此,母親仍然沒有鬆懈對兒女的教養。

過去在我們家,小孩的管教是母親的責任,父親從來捨不得打我們。例如以前日治時代只要兄弟們做錯事,就會被母親罰跪在神位前,也就是家家戶戶都要拜的天照大神的神位前。父親受難之後,母親肩負慈母及嚴父的責任,非常堅忍,對我們管教更加嚴格,只要我們話裡有一點髒話,就會被竹子打屁股,所以我們從不口出髒話。

1980年代,我從海外回到台灣,有一回和母親閒聊,我說:「人家是慈母、嚴父,可是我們家是嚴母,為什麼妳總是兇巴巴的,時常出去之後非常生氣的回來,妳怎麼那麼兇?」她回我一句:「如果我不兇,誰來保護你們。」

當時確實這樣,父親過世之後,我們家失去依靠,孤兒寡母,備受欺凌,後來母親靠變賣家宅以及她的貴金屬維生,又遇上耕者有其田,田產也沒了,還有很多人欠債不還,母親去討債時,那些人都說 :「沒有啊,已經還了。」「我那有欠你錢啊!」 因為這樣,有一段時間我母親整天忙著在外面討債。

還有人佔用我們家的地,例如有一塊緊鄰我家的地,日治時代是日本軍官度假的木造三層樓房,後來稍微向我們家傾斜,我的父母就於戰後買下來拆除,變成一塊空地,結果父親受難之後,就被隔壁私下佔去一部分。

欺負我們孤兒寡母的,不乏親戚,所以數年後我們搬到台北租房居住,就很少和嘉義的親戚聯繫了,只有三哥和他們比較有往來。

兄姊在白色恐怖時期受牽連入獄

二二八事件之後國民黨清鄉大逮捕,當時大哥英章十七、八歲,是中學生,母親擔心他遭遇不測,讓他躲在閣樓裡,甚至父親出殯都不讓他下來。後來他參加大學入學考試,考上台大畜牧獸醫系,成為我的學長。畢業後到淡水「農林廳獸疫血清製造所」上班,幾個月後受讀書會事件之牽連被補,甚至也連累到大姊英雪,被關了六個月,當時大姐懷孕,直到臨盆之際才放出來,大哥則在年底被釋放,整整關了11個月。兩人被釋放之後絕口不提冤獄之事。

大哥一直到七十幾歲時,才輕描淡寫的跟我提起他被關在青島東路軍法處看守所時的情況,當時一個押房關很多人,沒辦法全部一起躺著睡覺,只好輪流,幾個人躺著,幾個人站著。三更半夜獄卒都會來叫人,被叫到的那個人就對大家說:「下輩子再見。」

在裡頭還常常聽到有人被行刑慘叫的聲音,他回憶刑求的種類有竹片插指甲,兩手的拇指綁在一起再吊起來,還有孫悟空頭箍,不招認就栓緊,最後顱骨破裂,這個人就完了。

但大哥還是沒跟我講他自己的遭遇,數年前,他的兒子50歲,從美國回來台灣問他父親過去的往事,因為他父親從來不對他說。

大姊也是飽受驚嚇,父親過世之後她飽受憂鬱症之苦。最早有這個跡象是在她念嘉義女中的時候,有一天作文題目「我的父親」,她在文章中提到「我的父親為嘉義市民犧牲」,結果被叫到校長室訓了一頓,回來之後她就把自己關在房間裡,隔天就不去上學了,關到很多鄰居都不知道我們家有一位少女,偶而看到都會問 :「她是誰啊?」

1949年國民黨全面撤退台灣時,母親很緊張,因為當時中共要攻打台灣的消息傳得風聲鶴唳,家裡卻有個妙齡女孩,母親又要照顧那麼多孩子,因此深怕大姊遭到不測,所以趕緊替她找婆家,那時嘉義婦女會有位幹事就介紹埔里一個姓陳的人家,覺得那個家庭還可以,母親就把大姊嫁過去,那年她才18歲。

後來我留學在外,不知道家裡的事,有一次回來聽說大姊從埔里來台北到我們住的舟山路家裡時,她突然用墨水塗滿整張臉,嚷嚷著說有人要來抓她,她要變裝逃亡。在那之後她就長年靠藥物控制病情。

大姊其實是個很有藝術天分的人,根據外甥、外甥女的回憶,小時候他們的母親會教他們天文地理,她的筆記本一打開,都是她畫的仕女服裝設計圖。她從嘉義市嫁到埔里那種民風封閉的地方,就靠著畫畫來抒發鬱悶的心情,但是時間一久,憂鬱的病情卻愈來愈嚴重。

三哥性情大變

三哥英三所受到的打擊也非常大,那年他只是個12歲好動的孩子,父親被逮捕之後,他到處打聽下落,後來在嘉義火車站前親眼見到父親被槍殺,他衝出人群抱起父親,讓父親在他懷裡闔眼,父親的血及淚水沾上他的衣裳,這的經歷讓他太痛了,在那之後性情大變,經常暴怒,較小的弟弟們也成為他的出氣筒。

他從嘉義中學畢業之後考上郵局工作,後來結婚生子,換成他的長子成為他的出氣筒,經常被粗暴體罰,好好的一個孩子被打到住進花蓮玉里精神療養院。或許因此,他退休之後就搬到花蓮。

我曾數度在電話裡對他說:「你應該向你兒子求赦免。」他都岔開話題,轉而談我父親的事,最後一次我就嗆他 : 「你一定要跪下來向你兒子求饒。」他卻馬上掛電話,不久就生病住院過世了,他的長子終究沒有等到父親的一句抱歉。小兒子就比較好,台大森林系畢業留學美國,後來改學電腦。

妹妹是全家的消氣丸

因為家中突遭變故,母親擔負起七子二女的養育責任,食指浩繁,到了弟弟上學的時候,家庭經濟愈來愈困難,六弟信宏、七弟信行的求學過程就沒有那麼順利,小妹姿良雖然襁褓中父親受難,但有媽媽及哥哥們的疼愛,反而是最幸福的,不像兄姊那般承受巨大的創傷症候群。

母親43歲才生下小妹,雖然母女年紀差很大,但情同姊妹,父親剛過世那段期間,母親每天一回到家,馬上就抱起妹妹說:「消氣丸,消氣丸。」小妹剛學會吃飯的時候,喜歡吃花生,但她還不大會咀嚼,母親就把白飯和花生細嚼後再餵她。他倆就是這樣黏TT。要不是有這個妹妹,我想母親早就自殺,我們一家也四散了。

我和兄弟們從學校回來也一定要抱她、親她,每一個人都想保護她,她凝聚了我們家人的感情,我想可能是藉此而得以轉移驟失父親的痛苦吧,所以我很感謝父親留下這個妹妹給我們。

雖然全家長期壟罩在喪父的悲傷中,但在妹妹身上看不到,這點令我感到納悶,幾年前我曾經問她:「父親對妳來說是什麼?」

她頓了一下,很不好意思的說:「父親對我來說只有父親兩個字,我雖不知父愛,但有母親的愛,哥哥們的愛,全部都在我身上就夠了。」

不認識爸爸的妹妹,反而成了最好命、最樂觀的,她後來念台北醫學院護專第一屆畢業,求學過程比兩個弟弟順利多了。

蕭萬長的那一支香 融化我的傷痛

我11歲那年,經歷了二二八事件,親眼看到父親被槍殺之後躺在嘉義火車站前,三哥把他抱起來,斜躺著,我跪著父親的腳邊一直看、一直看,至今我都不知道自己是怎麼回到家的 。

在那之後,我數十年不曾為父親的受難掉過一滴眼淚,但也不曾開心過,總覺得有一坨厚重的東西凝結在胸口,即使笑,也沒辦法開心的笑,一瞬間笑完,那團東西又壓在胸口。

在台大念書時,我獨來獨往,在家裡也曾三個月不講話,母親有一次對我說 :「雖然我是你母親,但不知道你在想什麼。」

其實我和母親非常親密,兄弟多人,只有我從小黏著她,直到上小學還這樣。現在想來,可能是因為胎教的緣故,因為母親說懷我的時候,和祖母住在一個大家庭裡,妯娌不合,時常聽到家人的叫罵聲,日子過得很緊張,經常以淚洗面,後來生下我從小就內向,沉默寡言,不喜歡聽到人大聲說話,從胎裡頭就不喜歡了。後來加上父親的死,讓這些生命經驗互相交疊,以至於更加抑鬱寡歡、孤獨。

一直到2009年,我在電視上看到副總統蕭萬長談及對我父親的回憶,才開始逐漸釋放情緒。

那是有一天,一位曾經留日的林姓友人打電話給我,他知道我家的事,當時他在農委會擔任技正的,他告訴我說,行政院長蕭萬長正在電視裡受訪,談到我父親遇難的事。

他傳來龍應台的著作《大江大海一九四九》中兩頁蕭萬長的訪談,蕭萬長表示,他不記得1949發生什麼事,但他記得1947年二二八事件期間在嘉義火車站前目睹潘木枝醫師被槍決的事。

蕭萬長對我父親的印象之所以深刻,是因為小時候他常到向生醫院看病,看到我父親對愈窮苦的人愈照顧,經常不收他們的錢,還會交代護士拿一些錢讓窮人坐車回家,他覺得我的父親很了不起。

他說 :「潘木枝是我的救命恩人,我的貴人,我母親說我小時候先天不足,到底養不養得大還不知道,所以出生之後都是去向心醫院找潘醫生,我的印象就是他的醫院人很多,排隊排很久,但他很有耐心。」

二二八事件發生時,蕭萬長八歲多,小學二年級,他的母親聽說潘醫師即將被國民黨槍決,就帶著他前往嘉義火車站前廣場,擠在人山人海當中。槍決後,她對蕭萬長說:「那就是潘醫生,你常常去找他看病,他照顧你長大,現在這樣,你要去給他拜一下,你是小孩子沒關係。」他就拿著母親給他的一支香走到我父親前面祭拜,那時已經有人拿了草蓆來把遺體蓋著了。

這在嘉義是極為震撼的大事,影響數十年,其後228紀念碑第一個就在嘉義設立,228公園也是第一個在嘉義成立,都跟這件事有關。

隔一陣子,我那位林姓友人又來電話,要我趕快把電視打開,說是蕭萬長正在受訪,談我的父親。我打開電視只看到一分鐘左右,那時他擔任副總統,我就寫了一封信告訴他 :「我需要告訴你,我是潘木枝的後代,他的子女沒有一個成為社會的累贅。」

那時我已經在日本大學任教,蕭萬長接到信之後就聯絡我的弟弟潘信宏,邀請我們到他的官邸作客,大概是12月吧,我們圍在一張可以坐十多個人的圓桌用餐,除了我們兄弟姊妹,還有我弟弟的孩子,蕭萬長另外請了一位台灣籍的監察委員作陪。當時他有意介紹我到嘉義大學任教,但我退休已久,情況不允許我接受好意。

那次聚餐之後,我就覺得卡在胸口這一塊冰凍60年的傷痛慢慢在溶解,化成淚水,泯泯而出。蕭萬長讓我感動之處,在於不過是童年往事,他卻在就了大任、攀登人生高峰之後,還記得我的父親,這種真誠融化了我的凝心,安撫了我的傷痛。

後來二二八國家紀念館於2012年3月25日舉辦了一個關於父親的展覽,還拍了一支紀錄片,因為是蕭萬長的那一支香化解了我冰封在心中多年的積鬱,我便把展覽跟紀錄片定名為 :「那一枝香還在燃燒」,那也是我父親被行刑之後,蕭萬長在嘉義火車站廣場祭拜我父親的那一支香,這支香讓我更加肯定父親存在的價值與其受難的意義,似乎也成了療癒我內心傷痛的一支香。

拍攝期間,我和大弟信宏、小弟信行一起回到嘉義火車站及老家拍攝,那次是我們數十年來,兄弟聚在一起首度談及父親的事。在此之前從未和任何人談過,連我最好的朋友也不曾提。

隔年,蕭萬長又請我和家人到官邸作客,這次請來詹啟賢作陪。在那之後,由於我定居日本,就失去了聯繫,一方面則是我不如何與有權有勢的人來往,如果他告訴我:「你叫我老蕭吧。」我可能會覺得比較輕鬆自在。

我特別感恩蕭萬長先生的理由,是因他的溫情,化解了自1947年凝結在我胸口的一坨莫名的情緒為淚水,現在隨時隨地,甚至在滿員的捷運車上,一想到一家歷經的慘澹遭遇,就淚水縱橫。可惜我們與有恩的蕭家,不期然、且莫名奇妙地斷了線,是我無法形容的羞憾事,應該要和他保持聯繫才是。

出國學成 卻被二二八大殺手彭孟緝召見

我長年抑鬱,雖然沒有經過診療,但現在回憶起來,覺得父親的死可能對我造成巨大的衝擊,因為在那之後,我經常躺在校園草皮上看天上移動的白雲,心裡想的是如何離開台灣。

初一升初二的那個夏天,我就決定要到非洲去,遠離台灣這個警察國家,但要去做什麼呢 ? 當時的我並不清楚,只是生命的軌跡總在念頭起落間,不知不覺的朝著目標前進。

我從台大畜牧獸醫學系畢業之後,先留在學校當研究助理,但一心懸念著出國留學。當時要出國留學只有自費才有希望,並有要有4000美元的存款證明,才能參加留學考試,以我當時一個月800塊錢的薪水,相當美金20元,要存到什麼時候呢 ? 這根本是國民黨政府設的一個阻擋台灣青年出國深造的門檻,只讓擁有特權的人出去。

到日本留學相較之下比較有可能達成,但要先申請到日本的大學入學許可,那也不是一件容易的事,後來經過一位很欣賞我大哥的日本北海道大學教授的協助,才在歷盡千辛萬苦之後,於1961年申請到入學許可。

1968年我取得東京大學農學博士學位那年,駐日大使是二二八的高雄大殺手彭孟緝,他把所有當年拿到東京大學學位的都叫到大使館,我記得有四、五個人。他很奇怪,讓我們圍坐一張桌子,叫一位大使館的人來跟我們談話,他一個人則坐得遠遠的在監聽。

在二戰前,很多日本高中生就讀資本論了,所以一起去的其中一位問道:「像我們念經濟的一定會接觸馬克斯、恩格斯的書,以後怎麼辦。」大使館那個人頓了一下就說:「那是沒辦法的事情,看了以後不要受影響就好。」這樣的台灣,我自然是不會想回去的。

返鄉擔心遇上麻煩

1970年1月,我以個人的身分跟非洲賴比瑞亞(Liberia)共和國簽約,到那裡主持「國家畜牧發展計畫」,擔任獸醫局長。由於我的工作是兩年一約,期限到了可以放有薪假,我便利用那個假期回台探親。去國多年,雖然日本、台灣距離很近,我卻在十年兩個月後才首度返鄉,期間只用書信跟家人聯繫。

當時賴比瑞亞還是台灣的友邦,我請農業部長給我發一張證明,證明我是賴比瑞亞的獸醫局長,拿了這張證明我才比較安心,不用擔心回到台灣會遇上麻煩,但還是很緊張。之後每兩年回來一次也一樣,我心想,為什麼我回到自己的故鄉卻這麼緊張呢 ? 這種情況一直到李登輝當上總統之後才有改變,在那之後,突然返鄉變成一件輕鬆的事。

我到賴比瑞亞有一個奇遇,遇到我念台大農學院時的院長馬保之。他是桂系大老馬君武的大兒子,大二時我上了他一門「農業概論」的課,後來他被聯合國糧農組織派去重建賴比瑞亞國立大學農林學院,我便和他在非洲重逢,彼此都感到驚奇,尤其他對我單槍匹馬跑到賴比瑞亞跟農業部工作,更是訝異,倆人因此成為忘年之交,他都叫我老潘,我照舊稱他為老師,當時從他那裡我才得知台灣派出農耕隊到邦交國。

1970年代他回到台灣擔任台灣食品工業發展研究所所長,1976年元旦我返台度假時,還去新竹給他拜年,當時他把中興大學校長李崇道及夫人也請來,想把我介紹到中興大學獸醫系擔任系主任,李校長也熱心的向我介紹獸醫系,但我沒有接受,因為我還是沒辦法生活在台灣這個警察國家。後來我返回日本養了六年的病後,就在日本的大學擔任教職,甚至在1997年申請入籍日本 ,放棄台灣國籍。

高中時無法面對創傷 兩度企圖自殺

我大半生都在孤獨中度過,即便現在也經常如此,但我一直不覺得這是憂鬱症,也沒有接受診療或服用藥物,更沒想到與父親受難有關。

直到兩年前認識促轉會的彭仁郁委員,她的專業是心理創傷與諮商,很重視受難者及家屬所受到的傷害,從她那裡我才開始思考父親慘死對我造成的影響,更何況是親眼目睹。我也問了每一位兄弟姊妹,他們也跟我一樣,因為二二八所造成的家庭悲劇還在哀傷著。

從那時起,我不斷回想過去,想到高中的時候,隨時都想到一個沒有人知道我的地方,高二、高三還曾兩度差一點自我了結生命,我把氰酸鉀放在前面:「要吃?不吃?要吃?不吃」,想了一個晚上才放棄,當時情景仍歷歷在目,還好從那以後就沒再想過自殺了。

只有二二八受難者家屬才有資格談原諒

身為二二八罹難者家屬,過去人生幾十年回憶父親成為一種精神上的痛苦,一直到二二八平反運動開始,我才逐漸釋放這些痛楚。有人說,已經那麼多年了,可以走出二二八的陰影了。我要說,這些人沒有資格講這種話,只有家屬說可以了才算數,現在還沒有完了,像中正紀念堂怎麼還在那個地方呢 ? 應該藉著促轉會趕快轉型,拿掉威權時代的銅像及個人崇拜,把它變成台灣自由民主的殿堂,或紀念為國家犧牲的人,不管是軍人、官員還是平民,這樣才有價值。

如今想來,二二八當時,中國、台灣兩地分隔50年,政治、文化落差太大,一個低度文明的國家竟然要來統治一個高度文明的國家,政治暴力的手段是可以預期的。對比清朝割讓台灣給日本的時候,日本人說,如果你們不願意當日本人可以把東西拿走離開,但國民黨接收台灣卻以戰勝者的姿態來台,這也是為何會釀下二二八大屠殺及其後白色恐怖政治冤獄的原因。

熱門影音

熱門新聞

- 【懶人包】勞動部公務員疑遭職場霸凌輕生 事件始末「時間軸、手段、調查結果」一次看懂

- 起底謝宜容!傳身家背景雄厚「善做公關」 先生和綠營高層有交情

- 一元特典!YOASOBI「超現實」小巨蛋演唱會釋出「零星票券」,11/24 採實名制一般販售

- 【世界棒球12強賽】滿足「2條件」台灣確定晉級4強 今晚是關鍵

- 先搶先贏!Ado 五月林口體育館演唱會採實名制入場,11/19 輸入「指定代碼」可優先預購

- 丁禹兮、虞書欣《永夜星河》爆開放式結局挨轟爛尾 「她」證實悲慘走向全網傻眼

- 【內幕】T112步槍裝彈器採購案疑專利侵權 以色列向軍備局寄存證信函

- 【世界棒球12強】「中華隊 vs. 日本」18:00登場 最新運彩賠率出爐