上報 Up Media

toggle- 最新消息 【全代會觀察】打造主場秀拚黨魁連任 三度在野的國民黨用歡樂自娛? 2024-11-24 18:25

- 最新消息 【天氣變冷】明天全台各地短暫回暖 「這一天」低溫恐跌至9度 2024-11-24 18:25

- 最新消息 不斷更新/【12強冠軍賽】「中華隊 vs 日本」岳東華遭三振 中華隊2局上0:0 2024-11-24 18:23

- 最新消息 日本LAWSON推出「喝的美乃滋」熱量超低 造福全球美乃滋迷 2024-11-24 17:30

- 最新消息 【世棒爭冠戰】林襄冠軍賽缺席 向中華隊喊話盼拿下最後勝利 2024-11-24 17:25

- 最新消息 《正年》金泰梨與鄭恩彩女女CP感爆棚 對決《淚之女王》金秀賢、金智媛爭APAN最佳情侶獎 2024-11-24 17:25

- 最新消息 【世棒爭冠戰】台日先發投手年薪差31.5倍 中華隊若奪冠每人獎金可望破千萬 2024-11-24 16:38

- 最新消息 【世棒爭冠戰】台日大戰打線出爐 隊長陳傑憲重返先發 2024-11-24 16:37

- 最新消息 【世棒爭冠戰】為中華隊加油 各縣市直播、地點一次看 2024-11-24 15:54

- 最新消息 川普擬親自擔任「美國首席談判代表」 力保加薩停火並搶救人質 2024-11-24 15:40

北大除了有石獅子作伴的赭紅老校門、垂柳石橋、源於圓明園的一對華表等知名景點,光瀏覽校園裡的老建築,數度以為在逛故宮或清朝皇親國戚的王府。(湯森路透)

北京大學是中國數一數二的優秀學校,卻也是數一數二嚴格管制外人出入的地方。這回,因為APEC會議,控管變得更嚴密了。

警衛正在校門口處逐一檢查出入者的學生證,而一張學生證僅能領一個外校人士進去。我沒有認識半個北大學生,望著門內世界。秋風起兮的十一月,劉吶鷗從中法大學下課後來到北大文科第一院校看球賽,有時也相邀同學在那裡打網球。幻想到一半,眼前的警衛已經向我揮了揮手,意思是別擋在入口。難道千里迢迢一趟,就要錯過踏查劉吶鷗的機會嗎?

前頭的女孩A也進不去,她建議可以往另個偏僻的校門口試試,也許不那麼嚴守。我隨她移動。來到另個入門處,大群身著運動裝的學生們卡在門口,他們拔高京腔向警衛解釋今天校園舉辦球賽,本該開放有參與的外校大學生進入。兩邊僵持不下,最後警衛請負責人出來點人頭,一個一個入內。

領我來這裡的A明顯不是對方的人,卻也大膽排在行伍之中。那群學生有選手、有啦啦隊,負責人一下子無法認清所有成員,她看了A,說:「這個好像不……」話都還沒說完,A闊步向前,走得理直,彷彿她也是其中一員。負責人把沒說出的質疑吞下去,因為負責人也在質疑自己。

A順利進去後,轉頭看了看我,但她不能洩漏太多,很快又把頭扭回,朝著校園深處快步離去。偏僻的校門口復歸平靜,門口空蕩蕩,剩我一個還落在外頭。我恨自己為什麼那麼老實。

重新走回剛剛的校門。一個散發研究生氣息的男生從面前走過,準備要進去。我立刻衝上攔住去路,拿出復旦學生證示意自己身分,請求他務必帶我入內。他瞄了眼學生證,略聊了我的研究領域後,這個理工科碩士男豪爽答應了。

一過門,他向警衛秀出學生證,再指指我,扼要地說:「朋友。」警衛點頭,放行了。我跟著他一小段路,在岔口處,他禮貌招呼:「先走了,論文加油。」那是只有研究生才懂的打氣、祝福,和朋友兩個字一樣,在某個時刻特別珍貴。

*

北大除了有石獅子作伴的赭紅老校門、垂柳石橋、源於圓明園的一對華表等知名景點,光瀏覽校園裡的老建築,數度以為在逛故宮或清朝皇親國戚的王府,若不是校園放了胡適、蔡元培、李大釗等銅像,很難聯想這座校園曾是接軌西方的五四運動重鎮。

北京大學緣起清光緒時代的戊戌變法,時名京師大學堂,但京師大學堂命運坎坷,陸續於義和團事件、八國聯軍遭到破壞。一九一二年,中華民國成立那年,北洋政府批准京師大學堂更名為北京大學,聘任留學英國、《天演論》的翻譯者嚴復為首位校長。北洋政府時期,北大雖為北方唯一隸屬教育部的學校,偏偏遇教育部經費短缺,學校連電費的錢也難以籌措,不時有斷電危機;水費亦然,游泳池總是乾涸;甚至還常常積欠教授薪水,使得教授們得不時上教育部抗議。這與外交部辦的清華大學有著天壤之別,清華實在太富有太風光了。

身為北大校長頗辛苦。其中,最知名的莫過於蔡元培,這已是第四任了。他闊手改革學校體制、學制,引入自由風氣。校園學潮洶湧,上街罷課是學生們經常做的事情,他們擁有豐沛的能量去關注、去參與政治、社會等公眾議題。北大成為新文化、新文學運動的基地。

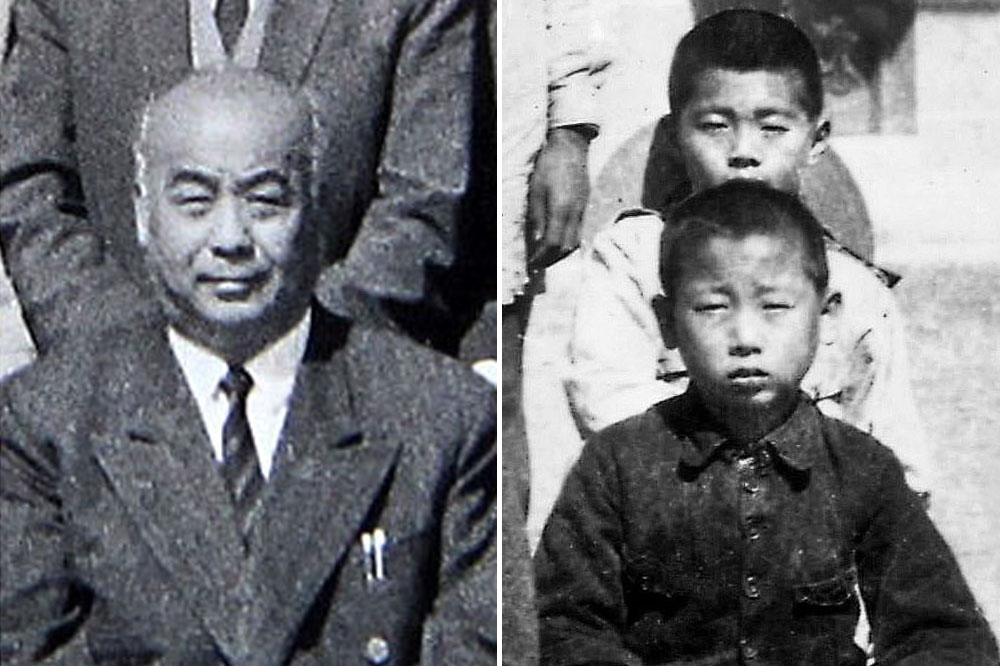

一九二七年,蔡元培不僅是北大校長,同時身兼中法大學首任校長。正值此時,劉吶鷗來到北京,白天赴私立中法大學旁聽,下午則與中法大學的同學相約來北大。

北大校地極大,不諳北方氣候的我迎著冷風緩緩走,一段時間後,頭、腳開始莫名痛起來,我趕緊窩進一幢風格古雅的行政大樓內休息。坐在椅子上,喝著熱水,腦袋始終想不透幾件事:第一,劉吶鷗的北京行主要聚焦故宮一帶,現在稱一環的區塊,二環以外的地方幾乎沒去,而他在日記寫自己下課從中法大學到北大,但這段路程無論是黃包車,還是汽車,怎麼估量都嫌遠,當年的學生會為了一場球賽、一次運動,不惜千里迢迢舟車勞頓?第二,北大離天安門也遙遠,搭地鐵將近一個小時多,一九一九年,學生們抗議國恥合約時,他們的抗議遊行路線似乎過長?

我帶著滿肚子的疑惑離開,繼續漫步到博雅塔、未明湖畔。黛綠湖面停泊一艘白帆,沿著湖畔繞一圈,有假山、有古涼亭,宛若古代園林。走啊走,意外在楊柳下撞見一塊白色大理石石碑,寫著「原燕京大學未名湖」。

一九二七年,北大尚未遷徙,現在的北大校園是當年燕京大學腹地,直到一九五二年北大校院增加,校地不敷使用,才轉遷北京西北郊區的燕京大學。燕京大學是基督教教會開辦的大學,現在哈佛大學裡的燕京學社、燕京圖書館便溯源自此。

有意思的是,二○年代的教會校園並不保守。五四之後革命、戀愛都是追求自由的表徵,所以燕京大學的男女孩們一起上街看電影、吃冰淇淋,還會在秋末冬季的未名湖上溜冰。燕京大學隔了一條馬路便是清華大學,兩校學生時有交流。當時女生們流傳著一串順口溜,評價北京各大學的男生們:「北大老,師大窮,只有清華可融通。」

眼下這塊大理石石碑頓時解答了原初的疑惑。這麼一來,剛剛瀏覽的校園並不是劉吶鷗筆下的北大,所有的北大想像全都翻盤。那麼,一九二七年的北大在哪?以及,劉吶鷗在日記中頻頻提到沙灘一詞,北大哪裡有沙灘?

那要等到我離開燕京大學,轉往中法大學才恍然大悟。

*

現在已經很少人知道中法大學。

這座教會學校創立於一九二○年,校址位居東皇城根北街。學校創立後隔年,在法國里昂設立分校,戴望舒便畢業於里昂中法大學。老相片中,校門與北大老校門一樣,如皇親國戚的豪宅門口,紅漆木門上方懸著一塊大匾額,題寫「北京中法大學」。

來到現場,踩著石板道往上,校門依然是朱紅梁柱、朱紅漆門,石瓦屋簷生了蔓草,像無人照顧的大宅院,冷冷清清。原本那個大匾額已取下,門口掛上兩塊白色大木板,以簡體字書「北京光學學會」、「藝術8」,「藝術8」底下是不成比例的細明體寫「原中法大學」,那字體大小若不加注意容易忽略過去。

現在的中法大學腹地頗小,主要分成兩類建築,一類如劉吶鷗在日記所述:「建築還好、紅柱紗窓,一切是古書院的樣子。」一類則是西化的磚牆高樓。

非假日,參觀的人屈指可數,我在近百年歷史的校地裡對讀劉吶鷗日記。站在外頭,隔著積塵的窗戶往內看,都不是教室的模樣了,後來的人只能揣想學生們坐在裡頭聽法文課和考試。劉吶鷗在日記提到自己特地朝聖、旁聽知名作家兼學者馮沅君的國文和中國文學史、沈尹默的詩詞,在在益顯其好學。古書院的建築僅只一層樓,樸拙無華,沒有燕京大學氣派,沒有清華大學西式,卻十分親切。即便劉吶鷗覺得建築還好,乖隔一甲子,反而釀出獨特的歷史感。

中法大學不出半小時便能逛完。離開後朝往公車站,竟不小心錯失方向,來到五四大街。五四大街上有座西式紅洋樓,在滿是中國傳統建築的京城,西式樓房反顯獨特。門口木牌寫著「新文化運動紀念館」,想必是五四運動的重要地景。我暫先不理會迷路一事,岔開原本行程,進去了。

進去後驚為天人,這裡正是北京大學的沙灘紅樓,劉吶鷗筆下的文科學院。他說的沙灘是路名。如此,中法大學確實居於北大第一院校附近,徒步約莫五分鐘,此處離天安門也近。所有的提問豁然開朗。

一九一八年,紅樓落成。一樓為圖書館,二樓做辦公室,蔡元培的校長辦公室即設於此,這裡離中法大學相去不遠,一次管理兩間大學似乎還過得去。三四樓屬教室,陳獨秀、魯迅、胡適等人都在這裡任教過。地下室為印刷部,這個印刷部才是新文學的颱風眼,除了刊印過學生社團新潮社的刊物《新潮》,以此抗衡另一著名的《新青年》雜誌;五四運動前夕,北大學生在這裡製了三千多面旗子和標語,《新潮》創辦人、五四運動領袖之一羅家倫於此起草〈北京全體學界通告〉,還緊急印製兩萬份,送到天安門廣發給群眾。

這段故事成為歷史敘述,當我在課本裡讀到這些時,其實讀不出當年學生們的激昂情緒。直到幾個月前我在台北的青島東路上,與另一群學生們為著民主價值而不惜暫緩論文,到街頭抗爭。生命經驗、歷史敘述、眼前展覽倏忽有了交錯,好像能比以前再了解五四運動的參與者,為了理想,為了捍衛國族,奮不顧身。

身邊參觀的人已經換了好多個,我還在印刷部前,凝視展間。長長木桌擺滿宣傳單,四周牆壁皆是旗幟和標語,這是五四的面貌之一。人去了,物依然,時代切片靜靜地沉澱下來。有一度我錯覺這間小小的印刷房只是因為學生們都在上課,所以空蕩蕩,好像下課了,新潮社的人就會回來,聚集這裡,商討抗議的下一步棋。五四近在面前,那個從晚清帝國正式跨入現代的神聖界碑。

很少人駐足傾聽一九二七,五四過了近十年,走到需要變革的階段,劉吶鷗與同世代的作家們重新檢討五四,神聖光環不再,一路發展下來,迤邐著中國新文學從起草、琢磨到成熟的軌跡,變動再變動。但那個軌跡在後人的歷史敘述裡被簡單帶過,像展間的介紹,少了發展動態。在中國,五四更大的意義是左翼、共產黨起點。因而當一九一九年的改革跨出了那個時空點後,為政者、書寫者會自動幫它歧出新的意義來。不難察覺在這座城市、這條大街上,五四反覆被召喚,變成黨史的一部分。

現在,五四已經不只是五四,居於政治傘下,它是神,還暈著光。

※本文摘自《時間不感症者──重返魔都1930》一書,作者徐禎苓;印刻文學出版。