上報 Up Media

toggle- 最新消息 政院對川普關稅政策已有準備? 蔣萬安質疑:方案是什麼 2025-04-03 21:10

- 最新消息 直指川普關稅諸多不合理 賴清德發聲:請政院與美方強力交涉 2025-04-03 20:34

- 最新消息 民眾遭冒名簽2份「刪瑤」連署書 吳思瑤:已向檢調單位告發 2025-04-03 18:55

- 最新消息 長大後要做什麼? 日本小一生:警察和甜點麵包師 2025-04-03 18:23

- 最新消息 好市多「防試吃大隊」新制上路 入場掃卡還要補拍照被嫌麻煩 2025-04-03 18:16

- 最新消息 全中運開幕邀韓團開唱宛如演唱會 5570張票半小時秒殺 2025-04-03 17:49

- 最新消息 冷戰以來首見 美國禁止駐中官員與中國人談戀愛或發生性關係 2025-04-03 17:39

- 最新消息 新北板橋部分地區4/8將停水23小時 18里、1萬6000戶受影響 2025-04-03 17:28

- 最新消息 【《三生三世十里桃花》CP重聚】楊冪新劇二搭趙又廷 他擠走馮紹峰奪男主內幕曝光 2025-04-03 17:20

- 最新消息 【有片】木村拓哉大秀中文!對台灣這項名產驚為天人、幫忙搬道具超親民 透露有望再度訪台 2025-04-03 17:00

(左)臺灣原住民泰雅族領袖樂信.瓦旦(林瑞昌)/1944年樂信.瓦旦與四國(日本)籍妻子日野一家於新竹州尖石區。(林昌運提供/林瑞珠翻拍於樂信瓦旦紀念公園_。

林昌運口述:

1952那年我從國校畢業,考上新竹中學初中部,由於山地學校的學生程度較差,ㄧ樣讀完小學六年,程度卻相當於平地國校的五年級,所以畢業之後必須先到位於六張犁的台北師範學校補習一年以趕上進度,當時學校安排我們住在萬華的宿舍,父親則因剛選上第一屆台灣省臨時省議會議員,因為工作的關係,和就讀建國中學的二哥住在羅斯福路的山地會館。

11月的某一天,師範學校的課程剛剛結束,我從台北回到桃園角板山老家,一回去就看到保安司令部在貼老家門口的公告,指稱父親因匪諜案已被收押,令我非常震驚害怕。

其實我家在角板山並沒有自己的房子,每次回到山上都住在堂哥家裡,因為父親在日治時代是公醫,經常被派駐在桃、竹、苗不同的山地部落巡迴駐診,都住在各地不同的宿舍裡,我就是父親被派到苗栗象鼻部落駐診時出生在那裡的。後來父親賺了一些錢,陸續幫叔叔、堂哥們在家鄉蓋了房子,也為自己家買了一些建材,卻來不及蓋好房子,就被國民黨以「高山族匪諜案」及農場貪汙的莫須有罪名逮捕了。

父親被捕,我感到非常疑惑,因為父親是很慈祥的一個人,一直在為族人的權益奔走,難得有時間待在家裡的時候對我們幾個孩子也都很好,他連蓋房子都最後才想到自己家,這樣的人怎麼會貪污,又怎麼會是匪諜呢?

看了公告之後,我急急忙忙趕到母親住的溪口台堂哥家,當時她罹患了非常嚴重的憂鬱症,因為母親與父親雖然是贅婚,實際上卻是她孤身一人遠嫁台灣,相夫教子二十多年,跟著父親在各部落間飄泊,居無定所,非常辛苦。當年我們兄弟的戶籍全都設在日本四國日野家族,戰後才登記設籍在角板山,於是她跟父親提議搬回日本定居。

母親想搬回日本的提議被父親拒絕,因為父親說他是泰雅族人,必須留下來為族人做事,而且戰後他於1948年受聘為省政府諮議,隔年11月又遞補當選第一屆省參議員,1951年11月經全省30名山地鄉長投票間接選舉,再當選第一屆臨時省議員,正是他為泰雅族人爭取權益的最佳時機,因此不想離開。

那幾年父親因為公務的關係,脫離行醫生涯,離開故鄉,長期住在台北市山地會館,偶而才回山上探望母親及家人,母親因此憂鬱上身,悶悶不樂,整天叨念著要回日本四國老家。大哥為了照顧她,在建國中學畢業之後便向父親表明決定放棄就讀大學的機會,返鄉照顧母親,並在角板山小學覓得教職,教數學課程。

10歲的人質樂信瓦旦(左)改名為渡井三郎。 (林瑞珠翻拍於樂信瓦旦紀念公園)

10歲的人質樂信瓦旦(左)改名為渡井三郎。 (林瑞珠翻拍於樂信瓦旦紀念公園)

不敢告知母親憂鬱過度離世

我趕到溪口台與母親同住之後,根本不敢跟她提父親被捕之事,但她似乎已經得知消息,一個月後竟因憂慮過度而情緒崩潰,不久即過世,直到父親被槍決之前,我們兄弟都不敢將母親已經去世的事告訴父親,事實上,我們也不被允許在軍法處探視被關押的父親。

11月父親被捕,12月母親過世,再過一個月之後二哥又被「知匪不報」的罪名逮捕,只因為他跟父親住在一起。還有堂哥林昭明,更早在9月就被捕入獄了,全都是莫須有的叛亂罪,從此我們家陷入愁雲慘霧中。

骨灰放家中佛櫃

後來聽大哥說,他為了營救父親,送了一筆錢給保安司令部的情治人員,情治人員收了錢卻說:「要救你父親很難,你二弟也是因為受你父親牽連而入獄,你父親不死,你二弟就會死,我不保證你二弟死了能換你父親的命。」最後父親還是被判死刑,因為政府真正的對象是我的父親,二哥只是受牽連而已。

父親被關在保安司令部期間,一直未獲准許與家人會面,大哥再見到父親的時候,已經泡在福馬林裡了。

父親於1954年4月17日被槍決,事先都沒有通知家屬。在槍決後的某一天,大哥正要搭便車下山,並且已經上了一輛卡車,突然有個情報員把他叫住,而且一把把大哥拉下車來,接著拉到一家飲食店,大哥不解問道: 「你為何拉我下來?」那個情報人員指著牆壁,大哥突然恍然大悟,爸爸不在世了。

大哥趕緊下山到大溪分局詢問,當時分局警察已經接到通知,被要求通知林瑞昌家人去收屍,大哥沒有車,便請求分局長派警備車同去,局長原本不同意,但因為這是上面的派令,不得以才讓大哥搭上警車來到殯儀館。

到了殯儀館,問了殯葬人員林瑞昌在哪裡,那人只是隨手一指,指向殯儀館裡的一個箱子,裡頭擺了六、七具屍體,大哥卻在裡頭找不到父親,只找到高澤照的屍體,他只好繼續在裡頭翻找,終於看到一個用破碎木材做成的木箱,上面寫著林瑞昌,他打開一看,果然是父親躺在裡頭,綁在後背的兩手已被槍彈打斷,胸部也好幾個洞孔,還有一槍是從腦後打到喉嚨,看得出來行刑時,他們讓我父親跪在地上,槍擊手從後面站著槍擊。

辦理手續後,大哥讓父親就地火化,再捧著骨灰罈帶回角板山老家。那時親友都怕跟我們家沾上邊,因為保安司令部已經派人到桃園、新竹各個部落宣傳此事,並貼出公告「為林匪瑞昌高匪澤照執行死刑告角板山胞書」,指控我的父親兩項莫須有的罪名「一、參加匪黨,陰謀顛覆政府;二、營私舞弊,侵吞農場公款」。為此,親戚朋友全都害怕受到牽連而走避,不敢接近我們家,也就沒辦法為父親舉行葬禮,父親的骨灰罈就一直擺在家中的佛櫃裡,差不多放了五、六年。

之所以不敢及時安葬還有另一原因,父親被抓之後,國民黨特務在父親曾經行醫的桃園、新竹各部落散發謠言,說我父親不但是匪諜,還貪汙好色,騷擾過許多婦女,以此汙名化我的父親,讓他的形象徹底毀壞,進而痛很我的父親,以致我們兄弟不敢將父親下葬,怕有人破壞。數年後才由大哥在羅浮公墓上方覓得一塊墓地將父親的骨灰下葬。解嚴後,於1993年8月建立林家祠堂,再將父親的骨灰安放在裡頭。

莫須有的貪汙罪與叛亂罪

說起父親的兩項罪名,農場貪汙與叛亂,我實在有話說。

政府說我父親貪汙農場的錢,指的是1947年,鄒族的阿里山鄉長高一生向台南縣申請開墾阿里山新美、茶山農場,以供族人發展民生經濟,他向台灣銀行貸款50萬,由擔任省參議員的父親林瑞昌為他擔保。但是政府不管開墾農場是一件很不容易的事,種植農作物不可能那麼快就有收成,一時無法償還貸款,這點就埋下日後兩人被當局以「貪污」誣陷治罪的伏筆,以此逮捕我的父親和高一生等多人。

至於說我父親叛亂,也是莫須有的罪名,這必須從更早以前的事開始講起。

我的父親生於1899年8月16日,乃泰雅族賽考列克群人,出生於大嵙崁大豹社,也就是現在的三峽大板根一帶,他一輩子隨政權更替以及結婚改了四次名,出生時的泰雅名樂信·瓦旦 (Losing Watan),在他出生的第二年,也就是1900年,日本總督府開放樟腦業者進入山地開採,於是大量的平地人進入部落領域,與族人發生衝突。當時大豹社的頭目就是我的祖父瓦旦‧燮促,他率領部族對抗日人伐木製腦的「理蕃政策」,雙方死傷慘重,終究不敵日本優勢的軍警武力,最後撤退到角板山,也就是今天的桃園市復興區的志繼、義興、雪霧鬧、泰亞富一帶山區。

1906年,身為頭目的祖父,未免陷入滅族的危機,向日方求和,並於1909年談妥將10歲大的長子樂信‧瓦旦,交給日本政府當人質,歸降的附帶條件是日方需給予族人接受現代教育。

自此,我的父親被桃園日本警察渡井先生收養,改名「渡井三郎」,也從原本就讀的「角板山蕃童教育所」轉學到日本人就讀的「桃園尋常高等小學校」接受現代化教育。

父親的成績優異,1916年考入台大醫學院前身的台灣總督府醫學專門學校就讀,於1921年3月畢業,那一年,族人又被日本政府集體迫遷到詩朗、志繼一帶,原本有上千位居民,經過大豹社事件之後,僅剩25戶。

同年10月,父親受聘為台灣總督府公醫,長駐於台中以北的台北州、新竹州各個泰雅族部落的保健所,也就是現在的衛生所,從事現代醫療保健工作,除了診治一般疾病之外,也要傳授族人的助產知識。

當時原鄉醫藥衛生落後,但外來人口卻帶來疫病,父親除了一般醫療工作之外,還常需要應付當年流行的瘧疾、痢疾、肺結核等傳染病疫情,可惜父親驟逝,不然就會有豐富的文獻資料留給後人。

因為是公醫,由總督府發薪,父親不會另外向普遍窮苦的病患收費,而博得極好的名聲,也因此經常協助分駐所所長警官高澤照排解族人之間的糾紛,例如當時經常發生的「狩獵區之紛爭」,他就多次令各部落收繳槍枝,並舉行「埋石立誓」,同時大力提倡定耕農業,以改善族人的生活。

1930年10月爆發霧社事件,莫那魯道帶領族人抗日,之後日警以投瓦斯彈來報復,危及族群生命財產安全,父親當時以總督府評議員之身分,建議日本政府勿採取嚴厲制裁,以免擴大事端而難以收拾。其後日本政府真的採納父親的建議。

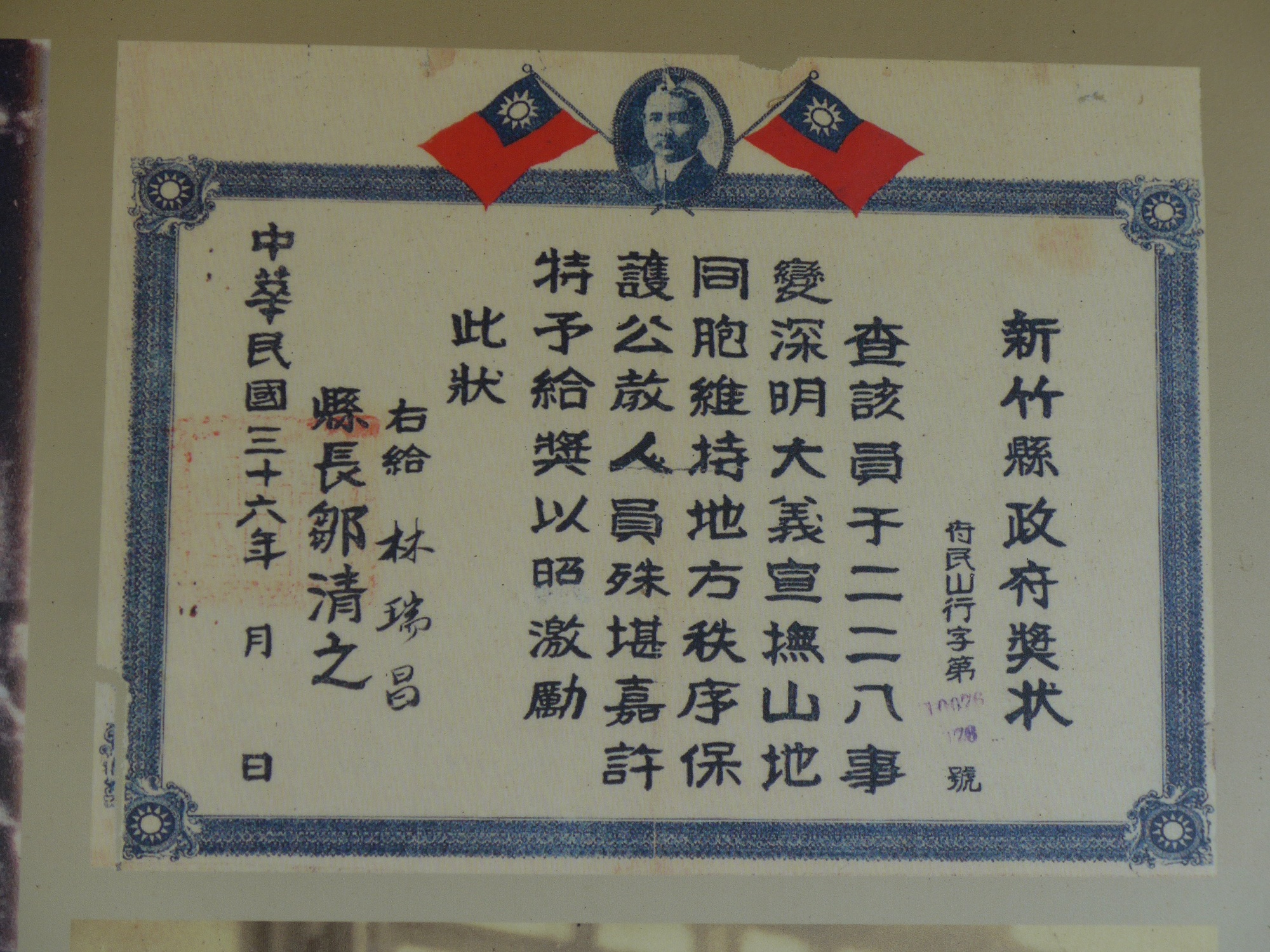

1947年二二八事件之後,新竹縣政府發給林瑞昌獎狀,表揚他「深明大義宣撫山地同胞維持地方秩序保護公教人員殊堪嘉許」。(林瑞珠翻拍於樂信瓦旦紀念公園)

1947年二二八事件之後,新竹縣政府發給林瑞昌獎狀,表揚他「深明大義宣撫山地同胞維持地方秩序保護公教人員殊堪嘉許」。(林瑞珠翻拍於樂信瓦旦紀念公園)

入贅日本望族 隨新政權再改名

由於經常更換不同的駐地,父親一直沒有固定住所,加上公務繁忙,婚姻大事一再拖延,一直到1929年,父親已然30而立,日本總督府刻意為他安排了政治婚姻,把他說親入贅到日本四國愛媛縣的日野望族之女「日野サガノ」,也就是我的母親,雖是入贅,卻是母親遠渡重洋來到台灣角板山與父親成婚,婚後改姓為日野,名字仍舊是三郎。婚後育有五男一女,我在家中排行第五,下面只有一位妹妹。

二戰後,日本戰敗,國民黨政府接管台灣,面對另一個新的政權來臨,不得不再度改名,父母有了新的漢名林瑞昌、林玉華,我們兄弟妹妹也跟著改名,原本我們出生之後戶籍都隨母親登記在日本四國,直到此時才正式入籍台灣。

雖然全家入籍台灣了,但母親一心想返回日本四國定居,但父親被推舉為台灣省政府諮議,開始認真考慮棄醫從政,其後又於1949年11月遞補當選第一屆台灣省參議員,1952年當選第一屆台灣省臨時省議會議員,遷居日本根本不是他的人生選項,當時的他一心只想為族人謀福利,母親因此抑鬱寡歡,憂鬱日益嚴重。

請求「還我土地」引來禍端

父親在日治後期就已和高一生被譽為台灣北部、南部兩位最具聲望的原住民政治領袖,因此早被國民黨政府點名圈記,雖然在二二八事件發生期間,他認為不宜介入平地人與國民黨新政權的紛爭,強力阻止族人下山加入抗爭,才得以保住泰雅族人平安,事後還獲得新竹縣政府頒發褒揚令,以表揚他維護治安有功。

但在二二八事件過後,父親卻為在二二八期間派兵支援嘉義民兵的鄒族鄉長高一生做保貸款50萬。這讓國民黨政府對兩人產生很大的戒心。

該年六月,父親又向台灣省政府民政廳、台北縣政府陳情,請求遷回大豹社原址居住,因為過去泰雅族採室內葬,大豹社裡還有許多祖先的墳墓,父親希望政府能歸還日治時代被日本政府搶奪的祖靈地,卻未獲回應。父親膽敢向極權政府請求「還我土地」,無疑又為自己種下另一禍端。

果不其然,父親於1952年當選第一屆台灣省臨時省議會議員之後,只參與兩次大會,就於同年11月因涉及「高砂族自治會」組織,而遭國民政府誣陷以「高山族匪諜案」」罪名逮捕下獄,同案的還有同族的警官高澤照、表哥林昭明,以及後來受到牽連的二哥林茂秀。

1954年4月17日,我的父親林瑞昌時年55歲,與高澤照,阿里山鄒族高一生、湯守仁、汪清山、方義仲等六人同被槍決在新店安坑刑場。二哥則因「知情不報」被判兩年徒刑,堂兄林昭明也被以「蓬萊民族自救鬥爭青年同盟」叛亂案,被處15年徒刑,擔任復興鄉鄉長的堂兄林昭光亦以叛亂案被捕入獄,判刑感訓四年。一家四口被羅織罪名,或判死,或判重刑,政府打擊我們家族的手段異常殘忍,意欲削弱我們家族的政治勢力意圖明顯。

兄代父職養育弟妹

父親被槍決時,大哥林茂成24歲,他和23歲的大嫂林寶金承擔起照顧全家的責任,當時兄嫂已育有一子二女,被父親牽連而入獄判刑兩年的二哥林茂秀22歲,三哥林敞夫19歲、我那年才13歲,還有年僅八歲的妹妹林紫苑,除兄嫂外皆尚在就學,父親突然被羅織罪名入獄,而且判死,母親又抑鬱以終,家中頓失依怙,還好大哥、大嫂堅強承擔起家庭重任,我和兩位哥哥以及妹妹才不致於失學。所以我非常感謝兄嫂沒有在危難時刻放棄弟妹們,在父親過世之後承擔起養育一家九口的責任。

父親被捕期間,黨國體制已經開始對我們家進行迫害,在父親被行刑前一個月,大哥就被調離角板山國小,轉任山下的大溪內柵國小,父親被槍決後,即沒收全部財產,之後大哥的教職每半年就頻繁異動,以至生活無法安定,遂於1956年3月辭去教職,後轉職到民間團體復興鄉供銷會當會計,情治人員並不因此放過大哥,曾經派員持槍進入供銷會嚇令打開金庫調查帳務有無差錯。

1965年2月大哥任職於復興鄉農會擔任會計股長期間,調查站還派出囚車將大哥及所有帳務資料押到調查站隔離訊問來對帳,最後查無不法,當天釋回。如此連年騷擾,大哥不得不經常更換工作,最後從事伐木公司的會計工作,但仍躲不過電話監聽,警察查訪,為避免親友受到牽連,憤恨之餘,大哥不得不謝絕工作以外的交往,直到1987年解嚴之後,才獲得自由之身。

大哥一直活到83高壽過世,過世前他於2005年在羅馬公路的自家土地上設立了「樂信瓦旦紀念公園」,建了一座泰雅瞭望塔及木造涼亭,展示著父親的生平事蹟與史料,其旁還有不對外開放的林家祠堂,而父親最終也於2018年12月7日獲得平反,這對父親及大哥在天之靈應足堪告慰。

二哥晚年回復日本國籍

二哥林茂秀在父親槍決之後數月出獄,其後奮發向上,通過山地行政考試,當了幾年村幹事,後來我們兄弟二人先都考上高雄醫學院開辦的山地醫師訓練班,他第一屆,我第二屆,兩人都以優異的第一名成績畢業,獲得杜聰明院長在畢業典禮公開表揚,但是我們兩人都回不了自己的故鄉角板山服務。

二哥畢業後分發到台中縣和平鄉衛生所服務,再調到新竹縣尖石鄉衛生所。解嚴後他便遠赴日本京都進修醫學二年,並考取日本醫師執照,好不容易請求擔任律師的舅舅的幫忙,出具戰後留在台灣、列入失蹤親屬的證明,才得以回復日本國籍身分,同時回復日名「日野茂秀」,以此在日本行醫18年。

受過牢獄之災,承受母喪與父難的二哥,對台灣有難以言喻的傷痛,但出獄之後他絕口不提過去的一切,即使我和他同時就讀高雄醫學院,相處多年,他也不曾對我說過任何一句,但在赴日求學之後,他用積極的行動表達內心的沉痛。

不過台灣畢竟還是二哥的故鄉,晚年他回到臺灣養老,定居在新店市北宜路青潭里,於76歲過世,骨灰安放於故鄉角板山羅浮村的林家墓園。他的女兒則嫁給台大醫學院畢業的醫生,現在住在八德。

至於三哥林敞夫,後來在楊梅國中擔任公職,因並早逝,四哥早在嬰兒期即因腸炎過世。意想不到的是妹妹林紫苑後來竟然跟派駐到角板山老家上方監視我們家的軍官談戀愛,最後嫁給這個外省軍官。

樂信瓦旦紀念公園。(林瑞珠攝影)

樂信瓦旦紀念公園。(林瑞珠攝影)

消沉了一段憂鬱的少年歲月

童年的我,是相當幸福快樂的,有母親無為不至的照顧,父親的疼愛,成績又好,可謂人生勝利組。1950年蔣介石來角板山行館時,我還代表角板國小和擔任參議員的父親一起去迎接蔣介石,同時代表學生致歡迎詞,和父親同台,讓我很有光榮感。

那時父親都住在羅斯福路的山地會館,只要一放假,我就會到山地會館跟父親住一起,他到陽明山的省議員會館開會時,也會代我上山泡溫泉,對我疼愛有加。當時根本想不到不久的未來會天降橫禍。

父親受難之後,在大哥的支持下,我順利就讀新竹中學初中部,但父母接續過世,對我打擊太大,原本從角板國小第一名畢業的我,上了中學根本無心念書。

所幸新竹中學的辛志平校長以及老師、教官以及同學們都知道我的父親涉及匪諜案被抓判死,但卻能以平常心待我,讓我不覺受到歧視,但是當時我住在學生宿舍,根本沒心情讀書,畢業後沒考上新竹中學高中部,大哥便建議我去考桃園農校,考取入學後我的心情便逐漸平復了,成績很不錯,升二年級時剛好增設獸醫科,我就轉科,成績還是第一名,同學都說一定是我有日本血統才這麼聰明。那時放假從農校回家我就會幫忙大嫂種菜、挑肥,分擔家務。後來考上高雄醫學院,還是以第一名畢業,畢業典禮時,校長還特別向大家介紹我是林瑞昌的五子。

師長們語帶對父親的肯定,但回到部落面對族人全然不是如此。

父親被捕之後,情治人員開始在桃園、新竹地區過去父親巡迴駐診的部落散布謠言,除了說我父親是匪諜、貪汙之外,還說我父親好女色,有很多女朋友,所以晚婚,以此汙名化我的父親,此舉給我們加帶來莫大的困擾,除了不敢安葬父親的骨灰之外,也影響到我的婚姻。

我在高雄醫學院就讀的時候,曾經跟一個女同學交往,她常跟我借筆記,但畢業之後馬上移情別戀,嫁給一個帥哥,當時我覺得她是害怕嫁給我這個「匪諜之子」,萬一有一天我也不幸被抓,那她該怎麼辦。

女同學離我而去,我得另覓良緣。當時我們家因為父親被汙名化的關係,在桃竹地區遭受許多誹謗,名聲很壞,根本不可能在這個區域說親 。

後來大哥及擔任過復興鄉鄉長的堂哥林昭光建議我到台中和平鄉去找合適的女孩,因為我父親曾到苗栗泰安鄉象鼻村及隔壁的台中和平鄉自由村行醫,剛好自由村的村長跟父親是舊識,靠著父親過去的聲望,又沒有國民黨的情治人員在那裡散布謠言,所以就介紹一位年輕適婚的陳茂妹老師給我相親,她家篤信真耶穌教會,她的大哥及長輩都知道我父親的事,只要求我先受洗即答應這樁婚事,所以我和陳茂妹老師認識的第一天就脫下西裝,兩人同時被帶到河邊一起受洗,當牧師把我的頭壓到水裡的時候,我差點嗆到,一波三折之後,最終娶得賢妻,讓我的人生再度感覺有了一些幸福。

至於我的工作,本來我從高雄醫學院第一名畢業,照理說,可依第一志願選擇回到角板山執業,但1963年11月,我雖然已經拿到省政府的派令,分發到故鄉復興鄉衛生所,但是桃園縣衛生局看到林瑞昌的兒子,便稱有安全疑慮而拒絕我上任,當時我先找泰雅族的民意代表幫忙,卻沒有人願意伸出援手,後來是在阿美族省議員章博隆的協助下,請省政府人事處重新分發,當時省府員工表示,只要有任何衛生所願意接納我都可以,剛好分發到烏來鄉衛生所的范振武醫師是我的同鄉,樂於跟我對調,況且烏來和角板山只需翻過一個山,對我來說也是不錯的安排。

只是好事多磨,烏來衛生所安全室有意見,因為當地警察局回復林瑞昌的兒子不適任主任之職,既然如此,我便決定先服兵役,在海軍服少尉預備軍官任內即將退伍前,烏來衛生所的職務還是懸而未決,我就申請志願留營,前後獲准留營二年,和軍方談妥的條件就是讓我在左營海軍總醫院小兒科擔任住院醫師。

1966年6月,我突然接到烏來鄉公所來函,催促我儘速退伍上任,我便解除原獲准的第二年自願留營,提早退伍,隨即赴烏來上任,之後我擔任過烏來衛生所主任17年、新店衛生所主任21年,又在台北縣衛生局擔任第一課課長3年,專職於公共醫療,總計41年,直到2006年退休。,烏來已經成為我的第二故鄉。

雖然早年走過悲慘歲月,求職也遇到波折,但在結婚之後,有賢妻相伴,內心的創傷得以慢慢平復。現在的我,對於過去已經不懷恨但是絕不遺忘,因為解嚴之後,父親所受到的白色恐怖政治迫害也漸漸引起社會的關心重視,並且也已經於2018年獲得平反及補償。我希望所有的受害者都能慢慢從傷痛走出來,台灣人也應該記取這些教訓,不再重蹈覆轍,不讓無辜的受難者及家庭受到類似的痛苦。

林昌運(上圖)為樂信瓦旦之子,現年80歲,為一名退休醫生。(林瑞珠攝影)

林昌運(上圖)為樂信瓦旦之子,現年80歲,為一名退休醫生。(林瑞珠攝影)熱門影音

熱門新聞

- 《難哄》白敬亭直播「這段話」與宋軼撇清關係 聽到與章若楠的「藍白」關鍵詞瞬間害羞

- 《難哄》白敬亭與緋聞女友宋軼分別曬賞櫻照 他「這2舉動」卻急撇清兩人關係爆分手

- 《難哄》白敬亭潮牌2雙新鞋都與章若楠有關 緋聞女友宋軼「這舉動」遭爆與男方已分手

- 趙露思真人秀《小小的勇氣》3段話被罵「沒同理心與沒常識」 節目秒刪網友酸爆

- 陳都靈、辛雲來《雁回時》劇情慘被狂刪6集 大結局留3大謎題全網敲碗番外篇

- 【有片】中國「金屬風暴」超高速防空機槍每分鐘45萬發 火力遠超美軍方陣CIWS

- 《苦盡柑來遇見你》大結局掀淚海 劇迷怨朴寶劍戲份太少本人回應了

- 有牌快抄!《PTCG Pocket》嗨放異彩 3/31 千人大賽牌組推薦:騎拉夢、蜂貓草