上報 Up Media

toggle- 最新消息 500元鈔票上「南王國小少棒」曾稱霸美國 資源不足曾解散、近年才得以重組 2024-11-28 20:35

- 最新消息 【社群媒體排名】臉書市占率狂降用戶轉向3平台 Threads擠下小紅書 2024-11-28 20:05

- 最新消息 昇恆昌也有接機中華隊卻沒事 知情人士:他們是贊助商 2024-11-28 19:47

- 最新消息 【有片】8元香蕉貼膠布就值2億 每天工作12小時的攤販淚訴:憑什麼 2024-11-28 19:39

- 最新消息 小北百貨「CP值超高神物」被掃空! 網友:跑3家門市都沒有 2024-11-28 19:30

- 最新消息 和高雄拚了!北市搶攻演唱會經濟 蔣萬安:將停徵娛樂稅 2024-11-28 19:15

- 最新消息 年末歡聚時刻必備!奔富無年份香檳開放預購、Sugerfina 聖誕禮盒香檳口味上市 2024-11-28 19:00

- 最新消息 疾管署「土皇帝」霸凌案成立 涉案組長遭記過拔官、莊人祥道歉 2024-11-28 18:50

- 最新消息 2023年薪資中位數52.5萬 421萬名勞工月薪不到4.4萬 2024-11-28 18:40

- 最新消息 中國藉賴清德出訪時軍演? 林佳龍:可能劇本之一 2024-11-28 18:20

唐人屋敷過去日本江戶時代因為鎖國政策,於17世紀至19世紀期間在長崎設立專門供中國人使用的居住區。(維基百科)

九州,是這個日本列島的傳統海洋中心,中國商人社群在當地擁有漫長的歷史。日本的戰國時代,中國城開始在九州島上的各地冒出,原因是當地強人熱切想要獲取海上貿易所帶來的財富,而歡迎中國人前來。到了十七世紀初,中國人社群已愈來愈集中於長崎這個重要的樞紐,第一位通譯(通事)也在一六○四年受到任命,負責在中國商人與長崎當局之間居中協調。這個初始時期的關鍵人物是李旦,他獲選為「日本長崎、平戶以及其他地區所有中國人」的首領暨指揮官。他在任期間正是中國人社群在日本的政治影響力達到巔峰的時刻。在他死後,就再也沒有別的人物能夠像他那樣獲得整個中國人社群的效忠。一六三五年,德川幕府著手為九州的外國人口和中國人口之間劃定明確界線,限制中國商人及其家人只能居住在長崎。這項決定進而推升了長崎這座城市的中國人口,不僅人數迅速增加,也促成帆船交通的大量湧現。

日本的文獻雖然一致將這個群體的成員稱為「唐人」,但這個用詞卻忽略了這個社群的多元性,其中包含許多不同族群,各有自己的方言、組織,以及貿易利益。唐人商人涉入各式各樣的商業網絡,其範圍不僅及於中國,也延伸至東南亞各地的轉口港。在一六四一年航抵長崎的九十七艘中國船隻當中,有兩艘來自柬埔寨、三艘來自交趾支那,還有三艘來自越南東京。在後續年間,也有來自暹羅及東南亞其他國家的船運。

不過,這些商業網絡雖然相當成功,卻也極為脆弱。像荷蘭人這樣的歐洲商人享有國家許可的商業組織保護,在遭遇危機的時候更可享有母國政府的保護,但中國商人卻沒有這樣的擔保人。由於日本與中國之間的商業往來受到官方禁止(自從一五四七年以來就是如此),因此與中國大陸直接進行貿易的商人其實都是走私販,他們出現在長崎即是直接違反了明朝的法律。儘管中國官方的管轄範圍有限,令這些唐人商人有恃無恐,但他們的船隻一旦遭遇攻擊或是商品遭遇損失,一樣無法仰賴任何法律架構爭取賠償。因此,他們面對海上掠奪行為毫無抵禦能力,而這類事件又在荷蘭船隻侵入東亞海域之後大幅增加。

在荷蘭東印度公司於一六○二年成立之後的頭數十年裡,曾經幾度積極以中國商人為攻擊對象,在一六一七年對中國—馬尼拉貿易航線發起攻擊行動,又在一六二二年攻擊中國沿海船運。雖然沒有組織性的攻擊行動,暴力卻是潛伏在表面之下,隨時可能爆發。蘇布拉馬尼亞姆描述了該公司的行動總是「採用暴力這種老套手段」,指稱「荷蘭東印度公司只要一現身,暴力就緊隨而至,不論是訴諸行動還是潛在的暴力」。這種偏好使用武力的傾向,有一部分是衍生自這項事實:亦即該公司自從成立以來,大半的時間都在與眾多的敵人或競爭對手作戰,因此其武裝精良的船隻在亞洲海域上也就隨時處於備戰狀態。此外,荷蘭東印度公司也強硬執行在公開海域上檢查中立船隻的權利,以便確認那些船隻以及船上的貨物來自何處。一旦加上翻譯錯誤、互相猜疑以及在風高浪大的海面上溝通的困難等等情況所可能觸發的種種衝突,結果就是一連串的暴力事件,而且就算沒有巴達維亞的直接命令,這樣的事件也還是不免發生。

中國商人對於荷蘭東印度公司的崛起各有不同因應方式。一個常見的預防性策略是在出海之前先取得某種保護,例如通行證或者旗幟。因此,中國帆船上飄揚著奧蘭治親王的旗幟並非罕見的現象,有時還會加上「奧蘭治萬歲」這句口號。第二種策略則是和本章比較直接相關,也就是利用申訴。對於已經發生的事件向幕府申訴,提出抗議。如同我們先前看過的,最早的這類申訴是由李旦以及其他中國人代表直接向幕府將軍的宮廷提出。不過,這些管道隨著時間過去而紛紛關閉,於是中國商人這些沒有正式地位的私家貿易商,也就被排拒於江戶之外。結果,中國人只好轉而向長崎提出,尤其是長崎奉行所。這個時期的奉行所由兩名官員輪流進駐。

我們很容易可以理解中國商人為什麼會向奉行所提出他們的申訴案。長崎雖然還有其他官員,但只有奉行這個由德川幕府派駐九州的高階代表擁有足夠的權勢可以下令進行調查、蒐集事證,並且做出裁決。每一位奉行對於中國人社群的態度雖然各自不同,對於荷蘭東印度公司的私掠行為卻是全都沒有絲毫支持之意。身為負責確保日本貿易航線安全的主要官員,他們完全沒有理由容忍對於這套網絡從事攻擊行動的人,尤其是在事證確鑿的情況下。因此,長崎奉行自然而然就會傾向於審酌那些申訴案(至少不會拒絕),並且接受臨時海事仲裁法庭召集人的角色。下一節將檢視兩份分別在一六三五與三七年提交長崎奉行的這類文件。這兩份文件雖然都沒有獲得有利的裁決結果,但證明了長崎成為重要法律中心的新興角色。在短短幾年的時間內,前往奉行所提起申訴的人潮絡繹不絕,其中一名官員嘆息道:「我每天都會聽到中國人的抱怨。」

忠實而正直的百姓

一六三五年九月,兩名中國商人向長崎奉行榊原飛騨守職直(一六三四—三八年在任)與仙石大和守久隆(一六三五—三六年在任)提交一份書面申訴,為一場發生在荷蘭東印度公司的殖民地台灣島附近的攻擊事件請求賠償。荷蘭使者一心想要知道自己面對的是什麼狀況,於是取得了一份申訴書,而收錄在商館的《日誌》裡:

我們是一群每年都會到日本從事貿易的百姓,去年也來過。由於我們搭乘的帆船狀況很糟,因此向閣下提出請求而獲得同意購買一艘受到扣押的帆船。我們在九月二十日離開〔長崎〕,然後在十月六日於海上遭遇荷蘭人。他們對我們說:「善良的好朋友們,到大員來從事貿易吧。」由於我們每年都會去那裡貿易,所以接受了他們的邀請到了那裡去。可是,他們不但奪走我們的船隻,還用武力搶走我們所有的白銀和貨物,並且將我們所有的船員強迫送去雅加達〔巴達維亞〕。我們對此深感苦惱。我們針對這件事向荷蘭人提出了許多陳情與要求,得到的回答卻是我們遭到劫奪的帆船是海盜船,因此是正當的戰利品。我們說我們這艘船是在去年向長崎的官員們購買的。我們還說,誠如他們所知,我們是每年都會到大員貿易的人。

確立這些事實之後,申訴書的最後一段提出了重點:「我們深具信心,也希望〔閣下會處理這起事件〕,因為我們是每年都在日本的保護下從事貿易的百姓。不管是其他中國人還是住在這裡的日本人,都知道我們是正直的百姓,而且全世界都知道我們這艘帆船是向各位閣下購買的。我們恭請閣下審酌這起事件。真正令我們深感憂心的不是金錢、商品與帆船的損失,而是〔我們被帶走的〕那三十一個恐怕會喪失性命的人。」

這份文件首先把申訴人確立為正直的商人,受到長崎的各方所熟知。身為經常與日本列島貿易的商人,他們的商業活動受到「日本的保護」,但荷蘭人卻剝奪了這項保障,不僅劫走貨物,還擄走了他們大多數的船員。不過,這份文件雖然對於遭俘的水手表達痛惜,但終究還是和其他向長崎提出的申訴案一樣,重點也在於金錢,目的就是要促使荷蘭東印度公司為其受到指控的罪行提出賠償。

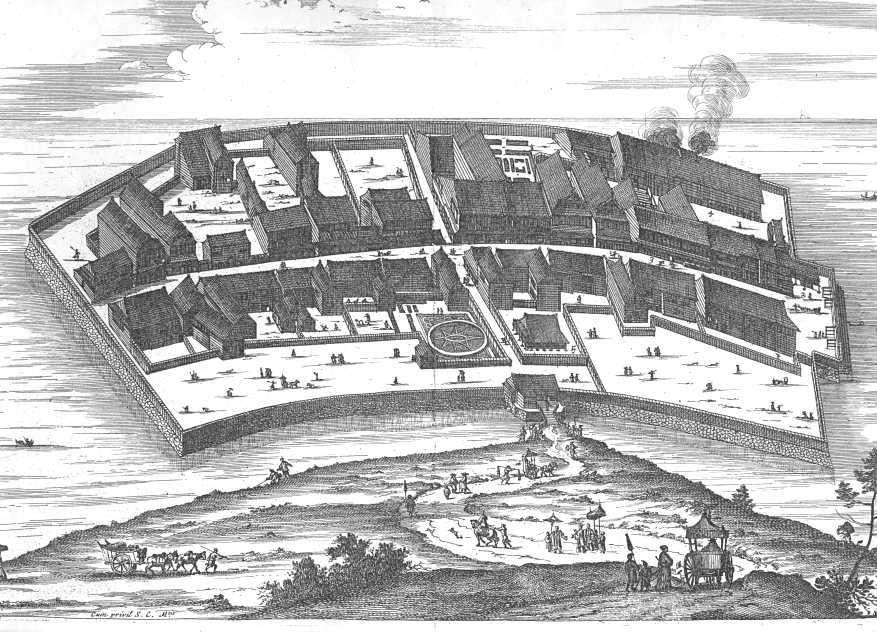

荷蘭東印度公司長崎貿易站。1669年。(圖片摘自維基百科)

荷蘭東印度公司長崎貿易站。1669年。(圖片摘自維基百科)

這份申訴書敘述的案情雖然直截了當,但實際狀況卻似乎遠遠不是那麼黑白分明。目前可得的文獻顯示荷蘭東印度公司確實在大員附近劫奪了幾艘中國船隻的商品,但後來一個與這些船隻有關的代表團前往巴達維亞提出陳情,總督就隨即做出了安撫性的措施,同意為那些遭到扣押的商品提出補償,目的也許是為了確保中國人繼續前往那座荷蘭的新殖民地從事貿易。在這項程序仍在進行的同時,另一群商人(也就是一六三五年向長崎奉行提出那份申訴書的撰寫者)卻前往長崎提出了他們自己的補償要求。因此,他們的文件看起來顯然是一項投機舉動,企圖在這起案件獲得解決的消息傳到日本之前藉此多賺一筆。鑒於長崎與巴達維亞之間的訊息傳遞需要非常長的時間,他們確實具有操弄的空間,而且無疑有理由盼望能夠在兩個地方同時獲取補償。

收到這項申訴之後,長崎奉行於是要求當時的商館館長庫庫巴卡與申訴人對質。在後續的詰問當中,他表示自己對這起事件一無所知,並且堅稱對方的指控毫無根據。為了進一步削弱申訴者的可信度,庫庫巴卡嘲諷了他們自稱是正直商人的說法,而指稱他們要不是與海盜交易,就是利用自己的船隻從事海盜活動。不過,奉行沒有被他說服,而認定申訴內容必然有所根據。事情會如此進展的部分問題在於荷蘭東印度公司與海盜行為的關聯,這種關聯在一六二一年之後並未消退。由於荷蘭人仍然擺脫不了八幡的標籤,因此不論是多麼令人難以置信的海上掠奪傳聞,都會被幕府官員視為進一步的證據,足以證明荷蘭人的海盜傾向。這點在這項申訴案當中也明白可見,因為那兩名奉行當中較為資深的榊原飛騨守職直向荷蘭人指出,他認為他們每年運到日本的大量商品其實都是藉由海盜行為所得來。他斷言指出,在荷蘭人的掠奪行動毫無所獲的那些年間,他們搭乘前來的船「主要都是空船」。

不過,長崎奉行雖然似乎信服申訴人的主張,但他們實際上能夠採取的做法卻相當有限。德川幕府針對荷蘭東印度公司的私掠活動所提出的一六二一年敕令這項官方政策,把日本周圍海域的海盜活動以及一切海上暴力宣告為非法行為,同時卻也明白表示,只要是這個定義模糊的區域以外的活動,就不受任何限制。發生在日本海域以外的事件,就不在德川幕府的管轄範圍內,而由於這起事件發生在台灣附近,因此長崎奉行也就沒有立場裁定其合法性或者強迫加害者賠償受害者。

不過,長崎奉行雖然受限於管轄範圍,卻絕非無能為力,而他們也有許多方法可以為難荷蘭東印度公司的代表。就算他們不能夠施行懲罰,卻也還是能夠在他們的上司表明官方立場之前進行調查(以便確認事件過程)並且施壓(盼望藉此迫使荷蘭人主動選擇和解)。因此,在初次詰問之後,從奉行所傳出的消息即是希望荷蘭人承認錯誤並且提供若干補償,儘管他們在法律上沒有必須這麼做的義務。舉例而言,在一六三五年十二月,長崎奉行的一名下屬就建議商館「補償……〔申訴人的〕損失」,因為他的上司希望確實保障與日本貿易的船隻。不過,該公司也同樣堅持拒絕接受這樣的和解。經過幾個月的頑強抗拒之後,庫庫巴卡終於取得證據,證明這起事件的受害者已在巴達維亞獲得補償。

※本文摘自《公司與幕府:荷蘭東印度公司如何融入東亞秩序,台灣如何織入全球的網》(左岸文化出版)。作者 亞當.克拉洛Adam Clulow為歷史學家,目前在德州大學任教。研究範圍為近代亞洲,包括東亞和東南亞之間的跨國交易、人員流動、觀念交流等。以本書榮獲美國歷史學會頒發的Jerry Bentley Book Prize、國際亞洲學者會議的人文類獎項等等。

熱門影音

熱門新聞

- 《珠簾玉幕》大結局趙露思、劉宇寧擁吻訣別 她含淚哀求他「這句話」全網哭翻求番外篇

- 吳崑玉:以為來台灣會看到一個以色列 沒想到卻看到越南

- 傳賴清德想把500元鈔票改印「中華隊奪冠照」 央行確定發行12強紀念幣

- 《深潛》成毅新劇搭檔《大夢歸離》古力娜扎 台灣女星演武林高手劇照曝光全網認不出

- 【中華隊奪冠】麥當勞大薯買一送一!拿坡里、漢堡王、必勝客等 7 家速食優惠懶人包

- 《春花焰》吳謹言與老公洪堯牽手逛街孕肚藏不住 他因「這理由」挨轟沒擔當

- 大風吹時間!《英雄聯盟》LCK 賽區各大戰隊轉會期 11/23 人事異動整理

- 《珠簾玉幕》大結局趙露思、劉宇寧生死訣別掀淚海 她與「崔十九」從宿敵變知己全網感動