上報 Up Media

toggle- 最新消息 拜登變相升級烏俄戰爭 給川普挖坑 2024-11-24 00:00

- 最新消息 【金馬61】《鬼才之道》獲5獎成大贏家 婁燁憑《一部未完成的電影》奪最佳影片、導演最風光 2024-11-23 23:33

- 最新消息 【世棒四強賽】林安可東京巨蛋亮眼全壘打 中華隊6比9惜敗日本 2024-11-23 21:30

- 最新消息 勞動部霸凌案丟臉到國外 外媒批謝宜容是「酷吏」重創民進黨人權形象 2024-11-23 19:02

- 最新消息 【有片】因應未來複雜空中威脅 荷蘭採購NASAMS、NOMADS防空系統 2024-11-23 18:47

- 最新消息 林岱樺昔投票反同婚 今出席高雄同志遊行「我會用行動證明」 2024-11-23 18:17

- 最新消息 美駐挪威大使館警衛 涉嫌為俄、伊朗刺探情報遭逮捕 2024-11-23 17:47

- 最新消息 薄瓜瓜妻子照片曝光 許惠瑜外型亮眼任職加拿大教育諮詢機構 2024-11-23 17:39

- 最新消息 韓劇《假釋審查官李韓信》高洙、俞利聯手懲惡收視奪冠 他拋開偶包「這舉動」獲讚 2024-11-23 17:20

- 最新消息 許銘春收愛馬仕絲巾笑開懷 名嘴曝送禮者非謝宜容而是同僚「不樂之捐」 2024-11-23 17:08

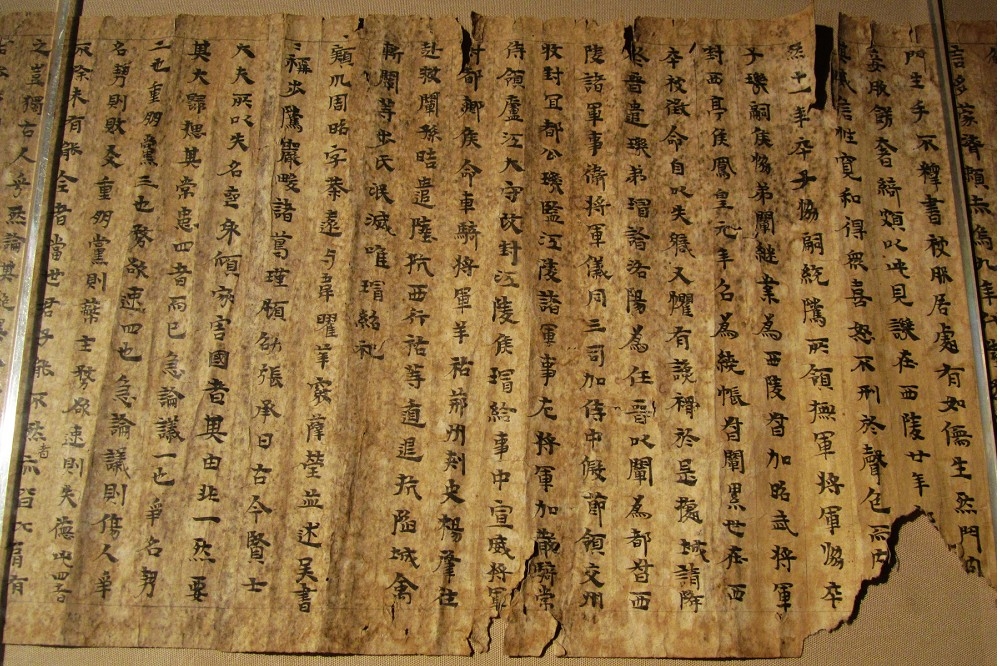

關於如何教歷史的爭議,有「多讀一些歷史」以及「為甚麼 XXX 不教」兩個問題。是否多讀一些歷史就好呢?(三國志步騭傳殘卷/維基百科)

台課綱「略古詳今」爭議——歷史課是為了建立「情感連接」嗎?

台灣最近又出現歷史科爭議,「課綱」被指「略過詳今」,上古和中古歷史「太濃縮」,春秋戰國、劉邦、黃巾之亂、三國、魏晉都簡略;也沒有《史記》、《漢書》等等;「中國史」也早被定義為「東亞史」一部份。親中者說這是教育「去中國化」。新聞傳到中國,中國網民十分憤怒,批台灣課綱一看就知道「是為了削弱台灣青少年與大陸的情感連接」。天龍藝人小S也來嘴:「這三國志為什麼要抽掉啊,我覺得小朋友多讀一些歷史,不是很好嗎?」、「我多麼愛武則天那個戲劇……一代女皇武則天~~~」。

關於如何教歷史的爭議,小S的娛樂批語就十分適合作為探討的注腳。這裡有兩個問題,就是「多讀一些歷史」(一) 以及「為甚麼 XXX 不教」(二) 的問題。是否多讀一些歷史就好呢?

(一) 肯定不是「讀得越多就越好」,在哪個國家和地方都不是。因為我們不是在談「多涉獵知識好不好」這個泛論問題,而是討論在學生、老師、考試機關在有限空間之下,對歷史煙海如何篩選的具體問題。春秋戰國、三國、南北朝這類時間跨度,隨便一段深入研讀,都是一世功夫;然而抽離來看,很多時期,如果在中學程度呈現,只能是不斷換朝換代、皇帝臣子爭權奪位的支離過程,甚至會令人產生「歷史不斷按照一個規律重覆」的錯覺。在具體問題下,絕對不是「多讀一些歷史」就好,否則我們為甚麼不教國中生讀皇帝起居注?

起居注當然有人研究,主要是專門學者。有時被學界視為異端和「不正統研究」的《萬曆十五年》就大量研究過明神宗的起居注,推敲其心理狀態。然而我們在談國中生高中生,那就肯定不是越詳細越好,而是能否呈現出大致框架的問題。如果不能呈現出框架,你知道武則天有多少個面首,也培養不到具體的歷史觀,只是在一些極小的問題鑽研,只是屠龍之技。你只是「知道」了,但大量而沒有方向的「知道」並不是知識。

(二) 為甚麼三國不教?作為在香港讀過所有階段、也讀過所有階段的歷史課、中史課的過來人,我就記得,香港中學的中史科,確實跳過了三國時期,原因就是「考試不考」;五胡十六國、魏晉南北朝,都略過不教,同樣是因為考試不考。

那個年代香港中史的考試 + 教學範圍,記憶中是這樣:西周至春秋戰國就超簡略,很快就到秦始皇才講得多;楚漢也是簡略,之後就到漢,再到出題熱門的漢武帝;之後又開始簡略,到了隋唐,甚至武則天也是略去,重點是開皇之治、貞觀之治、安史之亂,之後又略,到了宋朝,掠去同期存在的遼朝和金朝;之後蒙古稱霸、元朝建立,略去;之後就是「明太祖的政策」,之後整個明朝略去,最多是制度史談過繼續中央集權、仗打朝臣和廠衛制度;

然後就到「滿清初年的統治、民族政策」,大清也不是一個一個皇帝去看,頂多就是「康雍乾」提一提,之後就到了大清後期的危機時代;國民黨、共產黨、軍閥、各個外國勢力的混戰,也像十六國南北朝一樣省略,之後就到中華民國抗日,再到國民黨後期如何腐化,共產黨取而代之;新中國建立,之後也省略,一跳就跳到改革開放;最後頂多是香港前途問題講一講。

為甚麼 XXX 就不教——這個問題亦極為有趣。小 S 的話聽來很「傻逼」,但也是其他社會賢達的進路。喜歡三國的人,就覺得三國一定要教;喜歡武則天的人,就覺得武周一定要教。台灣本土派可能覺得大肚王國、荷治日治一定要多教;國粉可能覺得這些可以簡略,但要多講鄭成功和清治時期,而 228 可以簡略。因為大家都認為「歷史」是一個統一的情感本體,通過歷史教育,可以複製自己的情感和世界觀,歷史當然是各方爭奪的場所,也必然是政治的伸延。

「歷史」變成「思想 DNA 複制工具」久矣,有問「為甚麼三國不教」,就是一些人認為三國是「中華民族共同記憶」的重要節點。因為劉關張赤壁孫家曹操膾炙人口,所以一定要有,沒有就「大逆不道」,不知自己是誰了;但其實香港就沒有教三國 (至少在我的經驗)。「為甚麼不教 XX」,就是習慣將歷史鎖死在漢民族帝國在觀念上的傳宗接代;因為他們很少問「異族征服王朝和混戰時期」為甚麼不教。

這種暗藏傾向的反問,暗示出歷史教育一向作為「情感教育」的操作習慣。就像香港的新儒學者錢穆寫《國史大綱》,就直接自報家門,不隱藏這是中華民族主義的作品,是為了抗日而寫。歷史在現實往往是為了宣揚「你的源頭是甚麼」,即告訴下一代「你是甚麼人」,從而為現實的統治者嫁接「統治合法性」。然而如果過度強調,就會令歷史課變成情感教育課,即國民教育。歷史課有情感和國民教育成份,不代表它就是情感課和國民教育課。如果要強調愛國、敬祖、中國中心 (或台灣獨立),或者應該另設新科,而不是純粹靠歷史科偷渡。雖然一個體面的國家或政府,是否應該設立一科強調血統民族式 (folklore) 世界觀的情感教育科,又是另一個問題。

總之,下一代為了他們自己而學歷史,而不是為我們而學歷史;今日學歷史是為了應對今天,而不是應對昨日;不是為了保衛某種政權或意識形態而存在,而是為了令人慎思明辨、啟發每個人對歷史、史料、敘述、史觀都保持質疑。問「為甚麼 XXX 不教」,就是在說「某些事情一定要教」。近代、切身的大概就「應該盡量教」,這應該沒人會爭議;而不近代不切身而學生學校沒有時間都要教的主張,究竟是在談歷史科和教育本身,還是在說要維繫一個神話 (myth) 呢?

誠然當中的分寸並不是有標準答案的對錯問題。然而「為甚麼 XXX 不教」,似乎就是在暗示「XXX 一定要教」,有一個「正統」、柏拉圖意義下的「理型」的歷史。然而司馬遷的《史記》,也是說自己想「究天人之際,通古今之變,成一家之言。」他也只說自己是「一家」,並非「獨家」。既然司馬遷也不過是一家之言,那麼每個地方每個國家的課綱,也可以有它們在具體脈絡下產生的「一家之言」。問「為甚麼 XXX 不教」,彷彿是說「成一家之言」就是錯。這是對歷史的天真和誤解。

※作者為香港青年評論者/作家