上報 Up Media

toggle- 最新消息 許銘春否認是謝宜容靠山 嗆林淑芬「無憑據指控」不負責任 2024-11-23 00:07

- 最新消息 「包庇謝宜容失職又失格」 高雄青年聯盟要求許銘春退出市長選舉 2024-11-22 23:50

- 最新消息 深夜人事震撼彈!洪申翰接任勞動部長 王義川遞補不分區立委 2024-11-22 22:54

- 最新消息 把握周末好天氣 下周乾冷氣溫恐降至15度 2024-11-22 22:25

- 最新消息 衛福部3司長1組長被控霸凌 將於11/29公布調查結果 2024-11-22 22:07

- 最新消息 美國「新疆強迫勞動法案」最大行動 拜登將增29中企入黑名單 2024-11-22 22:02

- 最新消息 【懶人包】職場霸凌如何自保? 專家分析8種常見手法 應對方式一次看 2024-11-22 21:42

- 最新消息 昔日反同婚!林岱樺明參加高雄同志遊行 網友質疑:為選市長改人設 2024-11-22 21:36

- 最新消息 「女兒餓到吸手指」加薩瀕臨飢荒 遇難人道援助者卻創歷史新高 2024-11-22 21:18

- 最新消息 國發會員工千字文控訴處長霸凌 謾罵羞辱還威脅「我會殺了你」 2024-11-22 21:18

葛綠珂的大多數詩是非政治化的,但也可以說是「泛政治化」的,她包治百病。(湯森路透)

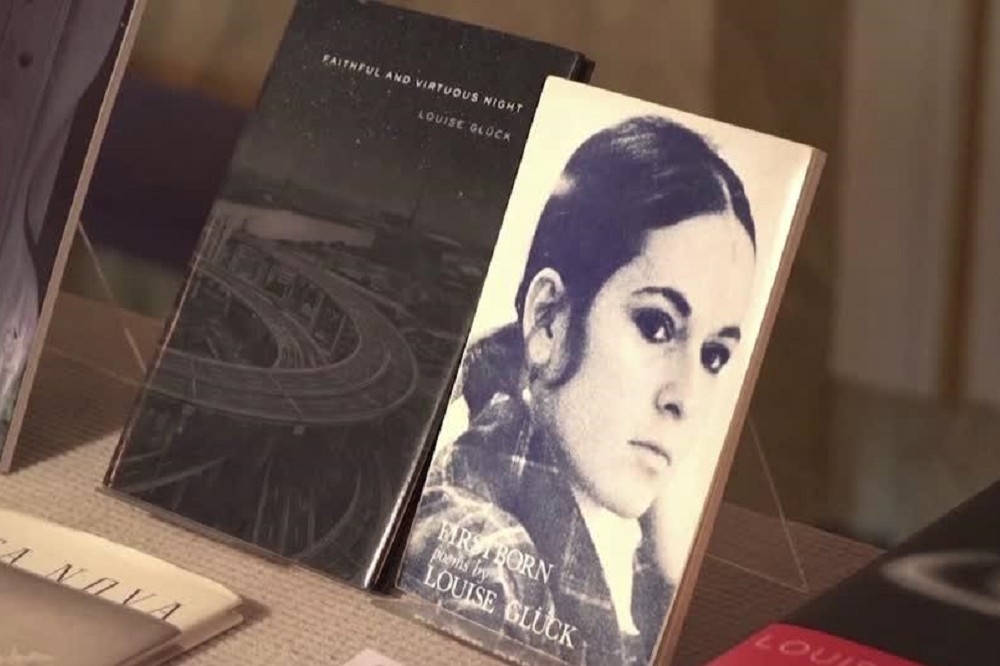

瑞典學院宣佈2020年諾貝爾文學獎授予美國女詩人露伊絲·葛綠珂(Louise Glück)。頒獎詞稱:「因為她毋庸置疑的詩意之聲,以樸素之美讓個體性的生存具有普遍意義。」

這的確讓非英語圈詩讀者大跌眼鏡,因為在我們的潛意識序列里,葛綠珂算得上一個優秀詩人,但與我們期許的「偉大的」諾貝爾文學獎得主頗有距離。「毋庸置疑」這四個字過於理直氣壯,好像有點怯意在,但「樸素之美」又大有吸引力——因為過去百年的獲獎詩人,極少可以用得上這四個字贊美的。

其實也是意料中事,這是諾貝爾文學獎這幾年都在嘗試去做的範式轉移般的重新自我定義。選擇一個「普遍性」的詩人,把「獨立存在」賦予普遍性而不是相反(那是以前那些得獎者做的),也許是想重塑當年「發現」辛波絲卡所帶來的影響力,但瑞典學院的傲慢又令他們選擇了一個相對冷門的美式主流詩人,以證明他們在充滿庸才的美國詩壇中「發現」大詩人的能力。

悲慘的2020年,米蘭·昆德拉不可能得獎,即使艾略特、米沃什再生也不能,傷痕累累的西方社會假裝不再需要那種沈重。葛綠珂的大多數詩是非政治化的,但也可以說是「泛政治化」的,她包治百病。但為什麼她的詩意「毋庸置疑」卻無法俘獲我?——這也是不少詩人和詩讀者的疑問,回答它意味著重新審視葛綠珂的詩意。

老實說,北美當代詩人,我的首選當然是加里·斯奈德,次選安·卡森。後者與葛綠珂有可比性,她詩作前衛,擁有極簡主義外表下極繁復的意識交錯,充滿近乎悖論的魅力,可以說是專業之選,當代詩人與之最接近的是特朗斯特羅姆。

讓葛綠珂成名的是她的詠物詩的極端寫法,她會離開主題特質重塑特質,比如說她成名作《野鳶尾》里寫野芝麻、雪花蓮,不是寫「你知道什麼是冬天;那麼絕望對你應該有意義」,相反,葛綠珂寫的是「你知道什麼是絕望;那麼冬天對你應該有意義」。比較美國詩歌經典——史蒂文斯的《雪人》「人必須用冬天的心境/去注視冰霜和覆著白雪的/松樹的枝椏……才能不因為風聲/以及這片土地上/葉子的聲音,想到//任何悲慘的際遇……」(靈石譯)可見葛綠珂詩思維的獨特。

但《野鳶尾》里大量第二人稱的設問句、虛擬反問句暴露了她真正的老師——神秘主義者里爾克也熱衷於這樣與神攀談。在<野菫>里她終於和詠物詩的泰斗里爾克會合,觸及詠物的內涵:詠神。園丁與造物主親切攀談的格局也是神秘主義的,存在個體被明確拋棄,這裡只有造物主的好友:作為「神聖夜半之祭司」的詩人。

「受苦受難的主人,你

並不比我們

更迷惘……

優越如你卻對靈魂

永恆不死的本質一無所知

可憐憂傷的主子啊

要不你從來就沒有靈魂,要不

你永遠也不會失去它」(陳育虹譯)

這種過分的親暱,無疑會被正統宗教人士視為瀆神(據說當年《野鳶尾》出版後的確有人寫信給她抗議)——但在里爾克式宗教觀看來,這才是人跟神最合適的關係。她不是降低了神的高度,而是把人上升到了神的近鄰。這跟當代文學里人就是人、神就是神互不關涉的漠然又不一樣。諸如<女巫草>和<花蔥>這種詩進一步完善了這種關係,詩里那個挺立的女園丁,公然宣示她與造物者的平等,甚至逾越。

就像方濟各修士身穿麻布一樣,神秘主義總是披著樸素的外衣,《野鳶尾》時期的葛綠珂,尚未成為什麼「後自白派」,還不如說她回歸了里爾克之前的象徵主義。這種詩歌並不平民,倒是非常貴族。而實際上自白派本身也不是平實的,他們傾向於在高度的自我關注下,把自我歷史的每一個細節做出意味深長的隱喻化——這一點,正是克利利、布勞提根、布考茨基等美國非學院詩人致力解構的。

但在我看來,《野鳶尾》最迷人的一首詩,恰恰是不里爾克而史蒂文斯的,雖然我兩者都愛,但史蒂文斯和美國元素的結合明顯卻更為自然。葛綠珂的<普雷斯克艾爾>如是說:「在每個生命里,有一兩個時刻。/在每個生命里。有一個房間,在某處,在海邊或/在山中。桌子上,一碟杏子。一隻白色煙灰缸里的果核。」這豈不像史蒂文斯的若干地名詩?輕與重的配合如鋼琴演奏一般有致。

在她的第二本詩集《草場》里,那首非常典型的自白派詩歌《禮儀》(關於夫妻分歧)里,她終於提及史蒂文斯,把這個老男人拉來做後盾很好地諷刺了她的前夫的男性固執,雖然詩很雞毛蒜皮,但也是史蒂文斯式有趣的雞毛蒜皮:「我斷了吃菊芋的喜好,當我不再吃黃油。茴香我從不喜歡。……

我們週二吃魚

因為週二的魚新鮮。假如我會開車

我們可以換個日子吃魚。

要是你極想

尋找先例,試想一下

史蒂文斯。史蒂文斯

從不旅行;那並不表示

他不懂快樂。

快樂,或許,但不是

喜悅。當你做菊芋,

做給你自己吧。」

同時,在這本詩集里,大量的古希臘神話典故取代了上一本的聖經指涉,可以說更進一步從一神論回去泛神論的世界。而泛神論的世界所對應的恰恰是世俗至極的古希臘,於焉我們看到女詩人的解放,她的嬉笑怒罵不再囿於想像中的園丁(詩人的特權身分)與造物主,而是落實到凡人之中、女與男之間。這令她可親,但也令她更瑣碎。

不過隨著閱歷漸長,她的詩進一步敞開,一如寫於上世紀末的《乳酪》所言:

「許多支流流進一條大河:

我有許多生命。在這個暫時的世界上,

我站在果實所在的地方,

一箱箱的櫻桃、柑橘,

在海麗花店的花束下。

我有許多生命。注入

一條河流,河流

注入一片大海。如果自我

變得無形,它就消失了嗎?

我成長。我活著

並不完全孤獨,孤獨

但不完全,陌生人

在我周圍湧動。

這即是大海之所是:

我們在隱秘中存在。

此前我有過許多次生命,一簇花朵

各有花莖……」

之前花園裡的繁花成為了果實,而果實又不忘記曾經的繁花,這是詩人對成長的領悟。雖然她依然像大多數從大學詩歌寫作班培養出來的美國詩歌那樣,自戀且嘮叨,熱衷於一本正經剖析自己,我們卻可以想像她是借此剖析眾生。但當去到2001年的《七個時期》這本成熟之作,她依然拘泥於自白派的心理分析和童年陰影、身分認同等,我找到我厭煩她的原因。

由此回望,《野鳶尾》以其特立獨行的非美國性反而變成了先鋒詩歌,而對美國家庭主題亦步亦趨的《七個時期》某些詩歌顯得非常保守。<古代文本>里那個她才是《野鳶尾》里的通靈者:

「我是一個長翼的著迷的人,我被月光照亮的羽毛

是紙。我幾乎不曾在男人和女人中間生活;

我只對天使講話。多麼幸運,我的日子,

多麼來電而有意義,那些夜晚連續的沈默和晦暗。」

據報導,2001年美國發生911恐怖攻擊事件後,葛綠珂為此在2004年發表長詩《十月》(October),這首詩分為6個部分,運用古希臘神話探討創傷與痛苦的各個層面。這首長詩收錄在中譯本《直到世界反映了靈魂最深層的需要》里,在我看來,是葛綠珂後期最重要作品,全詩充滿聖經約伯記式的質疑:混合著驚恐、憤怒與絕望。也卻因為這樣,它帶有神奇的治癒能量,和扎加耶夫斯基那首著名的《嘗試贊美這殘損的世界》相媲美。

在這首關於所有人的創傷,而不是此前和其後繼續自白派挖掘自身創傷的詩中,我們可以看到一個雄辯、明晰的、公然與命運對話的聲音,這的確是晦澀的當代詩歌里所罕見的:

「我的朋友大地淒苦不堪;我想

陽光已經辜負了她。

淒苦還是厭倦,這很難說。

在她自己與太陽之間,

某種東西已經結束。

現在,她渴望單獨留下;

我想我們必須放棄

向她尋求證詞。

在田地上空,

在農家屋頂上空,

那光芒,曾讓所有生命成為可能,

如今成了寒冷的群星。

靜靜躺下觀察:

它們無可給予,無所索取。

從大地

淒苦恥辱、寒冷荒涼的內部

我的朋友月亮升起:

她今夜美麗,但她什麼時候不美麗?」

憑這一首詩,她的確配得上這個小小的諾貝爾獎。

(文章轉載自作者臉書/內文所引葛綠珂詩作除《野菫》外,均為柳向陽譯/本文首發於鳳凰網)

熱門影音

熱門新聞

- 【懶人包】勞動部公務員疑遭職場霸凌輕生 事件始末「時間軸、手段、調查結果」一次看懂

- 起底謝宜容!傳身家背景雄厚「善做公關」 先生和綠營高層有交情

- 一元特典!YOASOBI「超現實」小巨蛋演唱會釋出「零星票券」,11/24 採實名制一般販售

- 陳妍希與陳曉鬧婚變疑復合 她素顏與閨蜜聚餐模樣超清純全網夢回《那些年》

- 先搶先贏!Ado 五月林口體育館演唱會採實名制入場,11/19 輸入「指定代碼」可優先預購

- 【內幕】T112步槍裝彈器採購案疑專利侵權 以色列向軍備局寄存證信函

- 楊冪人氣暴跌與《慶餘年》張若昀演新片淪鑲邊女主 造型曝光全網夢回《三生三世十里桃花》

- 王一博金雞獎典禮被抓包視線離不開趙麗穎 網揭兩人4年戀情無法曝光背後真相