上報 Up Media

toggle- 最新消息 陳嘉宏專欄:什麼是「用更大的民主解決民主的紛爭」? 2024-12-23 07:02

- 最新消息 「時時香」華麗升級!瓦城集團新品牌「SHANN SHANN 小香」信義新光 A9 正式開幕 搭配紅白酒打造「新潮台灣菜」 2024-12-23 07:00

- 最新消息 民主與自由:台灣的價格與挑戰 2024-12-23 07:00

- 最新消息 【大巨蛋類地震】比照小巨蛋「禁跳令」? 北市議員:建管處可做周邊建物安全評估 2024-12-22 20:48

- 最新消息 【TPBL職藍】新北中信特攻邀海巡署長張忠龍開球 號召青年一起守護海洋 2024-12-22 18:56

- 最新消息 俄烏戰爭下是否該抵制〈胡桃鉗〉 立陶宛文化部長發言重掀激辯 2024-12-22 18:55

- 最新消息 柯建銘稱財劃法有折衷批韓朱卻硬幹 朱立倫:邊打邊談算哪種協商? 2024-12-22 18:52

- 最新消息 準颱風「帕布」水氣周一來會更濕冷 周五夜冷氣團再襲低溫下探13度 2024-12-22 18:25

- 最新消息 高捷列車車門「錯位」手動停靠引議 官方:安全無虞、深表歉意 2024-12-22 18:18

- 最新消息 【迎接2026】台北101跨年煙火搶先曝光 聚焦12強奪冠、融入台灣流行樂 2024-12-22 17:58

希臘雅典帕德嫩神廟。(湯森路透)

當時的希臘新文化運動者總結出來的白話希臘語和古典希臘語的差別,大體上就相當於胡適的白話文和孔子的文言文的差別。白話希臘語跟蘇格拉底、伯里克里斯的古典希臘語的關係,也就是白話文跟文言文的關係。白話文表面上看是像西歐各國的國語運動那樣,要用老百姓、阿公阿婆的通俗語言來取代只有高級教士、高級士大夫才能懂的書面文言文,但是實際上它沒有能夠達到這個目的。

關鍵就在於,希臘主義像漢族的發明一樣,它不肯完全捨棄奧斯曼主義或者像「中華民族」這樣的帝國遺產,它只是想把帝國縮小一波,還是要把比如說湖南、廣東這些口語方言各不相同的地方發明成為同一個「大希臘民族」,因此它就不能走西歐路線。按照西歐路線,各地的方言分別發明成國語,那就變成瓦拉幾亞人發明瓦拉幾亞語,希臘人發明希臘語,君士坦丁堡人發明君士坦丁堡語,那麼他們辛辛苦苦革命、從八旗子弟和韃靼皇帝手中奪回來的這個江山自然就恢復不了大明國的十八省,實現不了他們為崇禎皇帝報仇、建立大國的理想了。

新發明出來的白話希臘語企圖讓「十八省」的居民都能夠同時使用,結果卻仍然是一種書面語言,只有受過學校教育的人才能看懂,沒有受過學校教育的阿公阿婆仍然是聽不懂的。布加勒斯特的阿公阿婆和雅典的阿公阿婆彼此之間講的方言是沒有辦法溝通的,特別是布加勒斯特人的蠻族成分比雅典人多,而雅典人當中各種阿拉伯人、敘利亞人的成分又要比布加勒斯特人多。但是通過科萊斯和里加斯這些人發明出來的共同的白話希臘語,他們就可以在書面這個層次上溝通了。口頭上溝通不了,這是梁啟超和胡適也同樣解決不了的問題。無論如何,事情就只能這麼辦了。他們拿著白話希臘語作為自己的文化武器,拿著「希臘民國憲法」作為自己的政治武器,在一八二一年掀起了轟轟烈烈的「希臘辛亥革命」。

「希臘辛亥革命」的第一槍是在瓦拉幾亞的布加勒斯特(也就是今天的羅馬尼亞的首都,當時只是相當於是武昌和長沙這樣一個省會的布加勒斯特)打響的,布加勒斯特起義建立了「希臘民國」。希臘民國的革命英雄很多都是瓦拉幾亞人和摩爾達維亞人,而不是今天的希臘人。當然這些人在當時還沒有想到要發明羅馬尼亞民族,所以也是理直氣壯地、像黃興和宋教仁那樣認為我們也是「中國人」的。希臘獨立戰爭的各路將領中,有一路是當時還沒有發明出來的羅馬尼亞、當時的瓦拉幾亞的圖多爾.弗拉迪米雷斯庫和亞歷山大.伊普斯蘭提斯,還有一路是今天被發明成羅馬尼亞、在當時只是摩爾達維亞的米哈伊爾.蘇特佐斯。

希臘各路民軍在巴爾幹各地起事,但是打得最艱苦、貢獻也最大的還是布加勒斯特的瓦拉幾亞民軍。瓦拉幾亞民軍不僅因為他們畢竟還是沾染了一部分土司的遺產,比較彪悍善戰,不像是今天保加利亞、當時羅馬尼亞行省腹地中長期習慣郡縣地帶的農民那樣軟弱、不能打,另一方面,他們的地理位置比較接近於奧斯曼帝國的幾個邊疆要塞,容易接受來自俄羅斯和奧地利的援助,所以他們最先發難,同南下鎮壓的清軍(對奧斯曼帝國來說就是北上鎮壓革命的奧斯曼帝國軍隊)作戰,打得最努力。但是正因為如此,他們也是最先犧牲的一批。

而且各路起兵的民軍也正如辛亥革命起兵的民軍一樣,他們內部也是不和的。大都督是人人都想做的,而誰該做大都督、誰的功勞最大也是一個扯不清的事情。陳其美和李燮和為了爭上海都督,差點要打起來。陳其美和陶成章為了爭都督的職位,結果陳其美派蔣介石去刺殺了陶成章。瓦拉幾亞民軍的情況也是這樣,兩位重要的革命領袖—弗拉迪米雷斯庫和伊普斯蘭提斯不和,最後弗拉迪米雷斯庫被伊普斯蘭提斯手下的人給刺殺了。當然這是現代實證主義史學家的看法。這件事情像民國初年的宋教仁遇刺案一樣,也是希臘歷史和羅馬尼亞歷史上的千古疑案,至今沒有一個確定的解答。

-

無論如何,各方在非常類似於辛亥革命以後的軍閥混戰的那種狀態中間打了一段時間,民軍和民軍之間也自相殘殺,民軍和奧斯曼帝國的軍隊之間也不斷打仗。打到一定程度以後,奧斯曼帝國還是從希臘革命初期的混亂中漸漸重整旗鼓,重新占了上風,在一八二一年攻陷了布加勒斯特,一年後砍下了約阿尼納總督阿里的頭。瓦拉幾亞殘餘的民軍在伊普斯蘭提斯的帶領之下越過喀爾巴阡山,逃到了奧地利。然後奧斯曼帝國的軍隊席捲巴爾幹,長驅南下,與從海路北上的埃及軍隊一起深入伯羅奔尼薩半島。現在,殘存的希臘民軍和希臘民國似乎已經是奄奄一息,眼看就要完蛋了,但是列強這時卻干預了。

列強干預有一個重要因素就是輿論的影響。奧斯曼帝國的軍隊鎮壓革命的當時,自然也免不的,但他是兵變的主要受益者這沒問題。兵變以後,他變成了瓦拉幾亞大都督的唯了像內亞人和亞洲人常見的那樣要燒殺搶掠一番,但是時代不同了:在中世紀的時候東方人燒殺搶掠不算個事,而且也沒有什麼新聞記者來報導;但是現在已經是十九世紀,新聞記者來了,相應的報導傳遍了整個歐洲,輿論大嘩,什麼《希俄斯島的屠殺》這樣的油畫都產生出來了。這些油畫在當時的地位就相當於是現在伊斯蘭國砍頭的錄影一樣,在網路上一流傳,全世界都知道伊斯蘭國在砍頭了。如果是在中世紀,也沒有幾個人知道。十九世紀沒有網際網路,但是當時的詩歌、報紙和繪畫也就發揮了今天網路類似的作用。於是就有人跳出來組織「親希臘委員會」,由畫家畫出了《希俄斯島的屠殺》這樣的名畫來震動歐洲人的良心。

像雪萊這樣的親希臘主義者,他的話很能代表當時歐洲的浪漫主義輿論或者說是開明人士的輿論。凡是熟悉十九世紀歐洲浪漫主義文學的讀者都非常清楚,基本上所有英國、法國、德國的浪漫主義文學家都寫過關於希臘革命的詩歌和文學,他們的調子都差不多的。以雪萊為代表,他們是這麼說的:「希臘是我們歐洲的祖先。我們的文化來自於希臘人,雅典城邦開創了我們的政治制度,希臘的藝術家教會了我們怎樣做雕塑和繪畫。我們之所以跟野蠻人有所不同,無非就是因為我們得到了希臘人的遺教。然而,今天的希臘人在伊斯蘭教徒和暴君的蹂躪下呻吟,而我們這些歐洲人卻視若無睹,好像我們沒有得到過古希臘人的恩惠一樣,這是多麼可恥。」最後一句就像是余杰在「九一一事件」爆發時期說的台詞:「今天晚上我們都是美國人」,雪萊的台詞是,今天我們都是希臘人。然後拜倫寫了一首詩,「雅典牽著我的心和靈魂」(出自《雅典的少女》)。維克多.雨果一八二九年出版的《東方集》也大多是類似的內容。總而言之,大家現在不去援助希臘,就是沒有良知。

於是產生了兩方面的結果:一方面是拜倫勳爵這樣的人帶著錢財和軍火,赤膊上陣,去援助眼看就要垮台的希臘殘餘民軍;另一方面,英法等國的國內進步輿論向本國國會施加壓力,要求本國的議員出來管一管。拜倫就曾經說過,如果還有人能夠拯救歐洲,那就是自由派的領袖喬治.坎寧(George Canning)。但保守派的英國外交大臣卡斯爾雷(Viscount Castlereagh)準備互不干涉,奧斯曼帝國的內政讓他們自己去管,我們英國人剛剛打完拿破崙戰爭,應該休養生息,好好做生意,悶聲大發財,沒有必要再勞師傷財去管那些不急之務。但是國際輿論還是發揮了作用。

卡斯爾雷死於一八二二年後,坎寧當上了外交大臣,英國的政策發生了變化,再加上相當於「同盟會」的希臘友誼社的一位外援在當時恰好又是俄羅斯帝國的外交大臣,於是英法俄幾個大國討論一下,覺得為了人道主義起見,必須派出維和部隊,強制雙方停火。然後接下來的故事,我已經在上一講提過,英法俄列強派出艦隊強制維和,土耳其和埃及艦隊拒絕接受,便發生了一八二七年的納瓦里諾灣事件,結果埃及和土耳其的聯合艦隊被列強殲滅,希臘人得救了。根據列強簽訂的《君士坦丁堡條約》和《倫敦協定》,在英法俄列強保護之下成立了獨立的小希臘國,但是這個希臘國不包括今天的羅馬尼亞、保加利亞和塞爾維亞,這些地方已經被土耳其重新占領了,也被列強承認為既成事實。

作者簡介

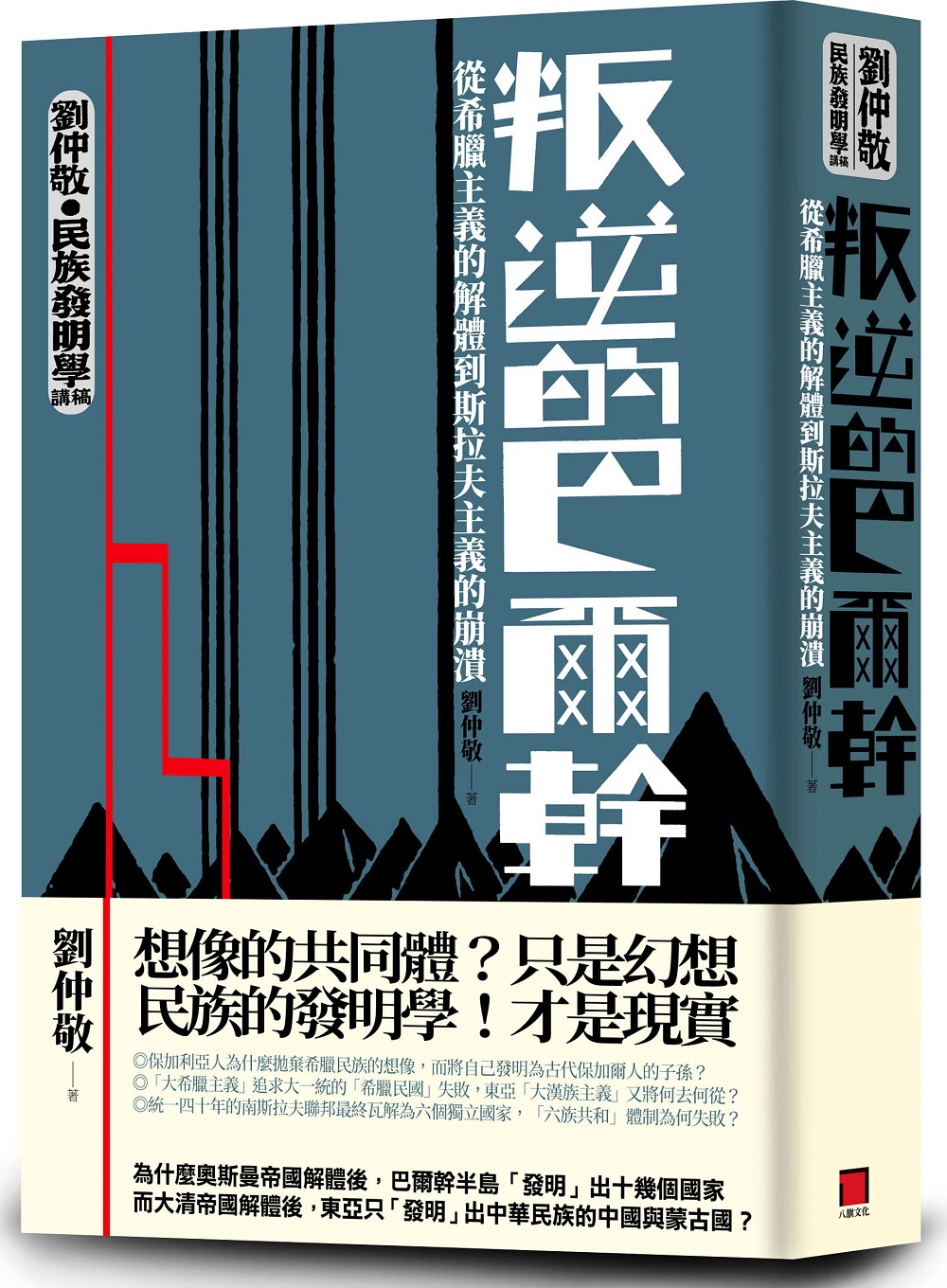

劉仲敬

長於新疆,而獨以川人自屬。嘗操宋慈故業,而自授史學。刀下閱屍,筆下著史。以其獨特的理論體系,致力於用憲制演化的角度研究歷史,並投入民族發明的推廣。他在大眾史學及網路場域擁有巨大影響力,其學說被支持者稱為「阿姨學」。現為旅居美國的自由作家。

著有「近代史的墮落」系列作(《晚清北洋卷》、《國共卷》、《民國文人卷》),此系列透過近代東亞地區重要歷史人物之生平,闡述東亞文明的歷史特性;《經與史》、《遠東的線索》為重新解釋內亞和東亞古代歷史關聯性、解釋中國近現代史格局與演變的經典作品;《文明更迭的源代碼》則是關於「阿姨學」的思想脈絡、及對世界各種文明和歷史的探討。

譯有大衛.休謨(David Hume)的《英國史》、湯瑪士.麥考萊(Thomas Babington Macaulay)的《麥考萊英國史》等西方歷史學經典作品。