上報 Up Media

toggle- 最新消息 投書:拖垮全世代的大事 軍公教年改不能走一步退十步 2025-01-10 00:00

- 最新消息 高鐵人事地震!董座江耀宗下周卸任 總經理鄭光遠暫代 2025-01-09 23:21

- 最新消息 應曉薇不服羈押提抗告 柯文哲尚未決定 2025-01-09 23:04

- 最新消息 海底電纜遭破壞 國安人士:今年將進行演習具體因應 2025-01-09 22:50

- 最新消息 謝典林發文怨「鬥輸姊姊」又急刪 外傳他與謝衣鳯因這事鬧翻 2025-01-09 22:18

- 最新消息 赴陸會宋濤未報備 饒慶鈴:我只是去賣水果 2025-01-09 21:51

- 最新消息 日本流感疫情嚴重 2024年最後一週通報逾31萬例 2025-01-09 21:48

- 最新消息 北台灣5名里長具中國籍 內政部:4人任期滿一年、1人補選就職 2025-01-09 21:29

- 最新消息 獲美國支持的陸軍司令成為新任總統 黎巴嫩結束多年政治真空 2025-01-09 21:25

- 最新消息 飆罵王義川「不要臉」影片流竄抖音 游錫堃:深偽影片造假 2025-01-09 21:05

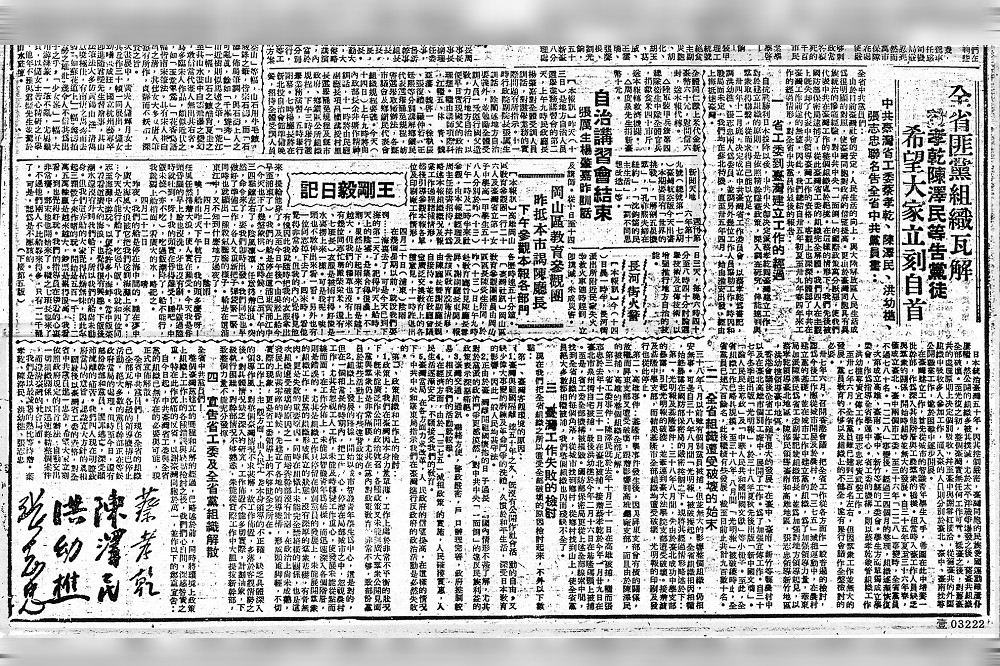

省工委領導班子蔡孝乾、陳澤民、洪幼樵、張志忠投降國民黨後,發表告全省黨員書,該文可視為一篇省工委的簡史。(圖片翻攝1950.05.14中央日報4版/作者提供)

今年是「白色恐怖大逮捕」70周年。70年前,也就是1950年,台灣戰後最大規模的逮捕行動進入白熱化階段,從年頭到年尾,國民黨的軍警特機關無時無刻不在抓人。根據後來國防部提供的資料,光是1950年,因為「叛亂」及「匪諜」案件被捕的就有1882人,比1960年代或1970年代的總逮捕人數還多,平均每天有5個人被消失(秘密逮捕)。然實際數據遠高於此,因為很多人短暫羈押數日、十數日或數十日後即被釋放,沒有移送軍法處。之後,1951到1954年,官方統計每年仍有上千人被捕。整個1950年代抓了將近一萬人(意味有一萬個家庭因此破碎),而被捕者大部分是年輕人。

台灣青年的大犧牲時代

那是台灣青年的「大犧牲時代」,對許多二、三十歲青年而言,則是真真實實的末日;擺在眼前的,不是浪漫愛情或燦爛前程,而是血腥的刑求和斃命的刑場。更多人被送到綠島集中營,還有許多人逃亡深山,與蟲蛇飢寒為伴。這場末日悲劇和二二八一樣,都緣於台灣在戰後被「送中」後,遭受外來政權的凶殘鎮壓,而國際社會都毫無聲援,坐令悲劇無止盡擴大。

這場世紀悲劇的關鍵字是「中國共產黨」,大部分因涉共案件被抓;而其中大部分又是牽涉到「中國共產黨台灣省工作委員會」(簡稱省工委)的案子。從官方到民間,從70年前到70年後,普遍對這13個字顧名思義,不求甚解,認為這些案件的受難者就是中共黨員(官方也許清楚真相但樂於誤用),其實這是對台灣近代史最大的迷思之一。無法破解這層迷思,就無法看懂這段台灣史,也無法了解這數千名青年犧牲受難的意義。

省工委:不是中共的中共

要破解迷思,必須藉助李登輝那句「我是不是我的我」的名言。這句話極具哲學高度,不只是講李登輝,也是講台灣近代史。沒錯,台灣是「不是台灣」的台灣(國民黨不認台灣,只認中華民國;國際社會不認中華民國,只認台灣),省工委則是「不是中共」的中共。它雖頂著中共招牌,但從裡到外,與中共迥然不同。它雖由中共華東局(或上海局)催生,前期(1946.04-1949.05)與中共尚有時斷時續的聯絡;但陳誠在1949年5月發布戒嚴,以及省工委領導班子從1949年10月起陸續被捕後,情勢丕變。

關於這情勢,有兩個關鍵點:一是台灣與中國海峽相隔,二是省工委沒有電台。因此,省工委在各地吸收的黨員,經過黨中央(書記蔡孝乾、副書記兼組織部長陳澤民等人)審可後,必須透過交通員將名冊傳遞出境,交給中共審核。中共有沒有審核?通不通過?通過幾個?都是層層大問題(當時中共對黨籍審核甚嚴,謝雪紅的黨籍問題就是一例)。但理論上,我們假設戒嚴之前,由交通員送出去的名單,中共知道。

然而戒嚴後,當局開始抓人,出入境設下巨障,省工委與中共的交通頓阻;1949年秋省工委領導班子大崩盤,陳澤民、張志忠、蔡孝乾、洪幼樵先後落網。蔡孝乾於1950年1月首度被捕,此後輾轉逃亡,行蹤極隱(直至4月再度被捕),不太可能審核新的黨員;新黨員既未審核,名單又送不出去,中共不可能知道;即使知道,也不可能通過。換言之,最早從1949年10月以後,最遲從1950年1月以後,加入省工委的「黨員」,包括一些熟知的名字,都不可能是中共黨員。

省工委書記蔡孝乾,年輕時堪稱美男子,後來投降國民黨。統派論述一貫將省工委的覆亡歸咎於蔡孝乾,這是將複雜史實過度簡化的做法。(圖片取自網路)

省工委書記蔡孝乾,年輕時堪稱美男子,後來投降國民黨。統派論述一貫將省工委的覆亡歸咎於蔡孝乾,這是將複雜史實過度簡化的做法。(圖片取自網路)

組織一團迷霧 國共各取所需

然而省工委各地組織不僅持續吸收成員,甚至1950年5月以陳福星為首的「省工委重整組織」(中共可能完全不知道有這個組織存在)成立後繼續吸收新血。於是詭異的情形發生了:這些被吸收者,「自以為」或「被視為」加入中共,其實根本沒加入,成為「沒有加入的加入」和「不是中共的中共」。再加上根本不知道自己「加入組織」(只是參加讀書會或某某互助團體),乃至什麼也沒參加、純被特務硬栽罪名者,其數更為可觀。

事實上,國民黨宣稱的「共產黨員」,除了來自省工委外,還有省工委的化名或二軍「台灣民主自治同盟」,以及各地讀書會、牛犁會、豬肉會、同窗會、互助會、兄弟會、歌謠會、結拜會、自治會、道德會等等,名目繁多,水準參差,成員駁雜,乃至是不是「外圍組織」都莫衷一是。本來,這在「台灣解放」後,所有成員透過總清查或總登記,都可以進行總確認;但台灣遙遙獨立於中共統治之外至今,這一切問題林林總總,皆懸而未決。最後變成一團迷霧,便宜了兩個黨:一是把他們全部打成「共匪」的國民黨,一是把他們當作統戰工具的共產黨。

從數據來看,1950年5月省工委領導班子四人聯名發表〈告全省中共黨員書〉,稱全省黨員「共計九百數十名」。這是省工委最後認可的黨員人數,其中許多是1947年二二八以後(特別是1948年以後),為配合中共的瞎指揮而浮濫吸收者。然而據台灣官方統計,1950年1月到1954年6月的匪諜和匪嫌案件,共逮捕4075人;加上當時已核准自首的匪諜「不下二、三千人」,那麼1950-1954年的匪諜匪嫌總數,多達六、七千人。即使扣掉非省工委案件者(例如中共其他單位遣台的正港匪諜,人數不多),落差仍有數千人之鉅。這數千人既不是中共,也不是省工委,卻也被官方當成「匪類」處理。白色恐怖冤到什麼程度?這是一個觀察點。

無名英雄廣場:利用死人欺騙世人

對於這些從姓名到身分都無從知曉,從「九百數十人」到六七千人之譜都無從證實的「匪諜」,中共的態度很清楚:不認這筆帳。這一點台灣人認識不清,對白色恐怖當然看不透。中共只肯承認它派遣來台的外省黨員如吳石、朱諶之、錢靜芝、計梅真等;對於有多少和哪些台灣黨員,則是讓台灣人自己去猜,它不公布也不表態;甚至大施障眼法,從模糊中獲取統戰利益。

例如2013年,北京西山國家森林公園建了「無名英雄廣場」,刻了846名台灣白色恐怖死難者,就是其統戰代表作。其中有真有假,假的是內容錯誤百出,基本上是把台灣網路搜尋可得的死刑犯名單,全部收割為「為國家統一、人民解放,秘密赴台灣執行任務、犧牲於台灣」者,利用死人來欺騙世人;真的是所有碑文都沒有提到這些人是「黨員」或「烈士」,只稱其為「無名英雄」。事實上,該廣場的興建者是中國人民解放軍總政治部聯絡部(共軍對台心戰單位),擺明了就是做統戰,與認證黨員或烈士無關(中共只「追認」很少數的台灣人如張志忠、林正亨等為「烈士」,但烈士不必然是黨員,而且登記有案的烈士多達數百萬人)。

以上是從歷史脈絡來論「省工委」不等於「中共」。其實兩者從緣起、發展、資源、人數,到成員結構、權力樣態等,都截然不同,最顯著的分別在於手段。中共採取武裝革命和暴力奪權,早在戰前就已屠殺近六十萬人(調查局統計);更在魔王毛澤東等人領導下,從早期以青年知識份子為主體的政黨,質變成一個「最徹底的邊緣人集團」(余英時語)。省工委則自始至終都停留在言論和組織階段,絕大部分採非暴力抗爭。就筆者所見資料,其對內對外所殺者不到三十人;若以三十人計,還不到中共戰前殺人數字的兩萬分之一。「匪」和「中共」這些帽子,根本扣錯了省工委。陳英泰將省工委定義為「台灣反蔣地下活動的大聯合」,才是一語重的。

二二八到白恐 台灣人兩度做替死鬼

這一點,對理解1950年代的大逮捕至關重要。這悲劇是重重無盡和深不可測的,和二二八一樣達到悲劇之極致。其中有多個層次。第一層:省工委雖不等於中共,卻因頂著中共招牌,而承受國民黨對中共的深仇大恨,在國民黨敗逃台灣後,被當成中共趕盡殺絕,絕大部分成員遭到不合比例原則的嚴懲重判。這個「不是中共的中共」,做了中共替死鬼。白色恐怖深冤如海,至今無法探底,這是關鍵原因。

事實上,國民黨這種「移恨」作用不是第一次。二二八時,由於陳儀當局把責任「甩鍋」給台灣的抗爭民眾(官方稱為奸黨),並把國軍兩大敵人:共產黨與日本人(特別是日本人)嫁接到「奸黨」身上,導致台灣人被當成共產黨特別是日本人慘遭屠殺。尤其蔣介石對日本「以德報怨」,國軍無處洩恨,台灣人乃成了日本替死鬼。這是何以國軍會採用刺殺、沉屍、鐵絲穿掌等虐殺手段,使二二八異常血腥恐怖,因為這都是日軍侵華的殺人術,被國軍用來報復於台灣人。

互相不認識 生死苦糾纏

第二層:中共與省工委,不只前者不清楚後者,後者也不了解前者,甚至為前者送死,關係怪誕無以言喻。固然社會主義是當時顯學,但即便把所有著作背得滾瓜爛熟,也不可能了解「具有中國特色社會主義」的中共。省工委唯一的「中共通」,恐怕只有走過長征、親歷紅色恐怖的蔡孝乾,但他既是中共代理人,不可能講實話。整個省工委,就在先天對中共資訊不足、模糊懵懂,後天又因單線領導而加劇「以盲引盲」之下,形成集體迷思。如果這只是網路的虛擬遊戲還好;問題是,這是殺頭賠命的事業,省工委諸君把青春生命賭在這盤不清不楚的棋局上,而且全盤皆輸,令人無比痛惜。

再深究之,何止省工委與中共互不了解,台灣與中國也互不了解。台灣在戰後迅速送中,並迅速捲入國共內戰,根本沒有足夠的時間和資訊認識對方和保護自己。中國不了解台灣,所以國民黨把台灣人當日本人和共產黨來殺;台灣不了解中國,所以陷入「祖國」迷思,也任由「祖國」擺布。不懂祖國而獻身祖國,和不懂中共而加入中共,以及戒嚴年代不懂國民黨而加入國民黨,都是荒謬卻真實的台灣經驗。當時反抗陣營,像史明能親入紅軍見聞暴行,發現不堪的革命真相,毅然與中國脫鉤,追求台灣獨立者,恐怕絕無僅有,這是台灣人的悲哀。

第三層:省工委為了救台灣而加入它不了解的中共,而真正洞悉中共暗黑本質和手段者,偏偏是它所反抗的國民黨。這層三角關係令人窒息。宏觀來看,中共殘暴更甚國民黨,在國共戰爭中,國民黨主要殺中共和親共人士,中共卻連百姓和自己人都無情殺戮。國民黨防守台灣,也確使台灣免於赤化。從「保台」觀點來看,省工委與國民黨立場一致,本可合力抗共,但戰後國府劫收和二二八事件,斷了這一切可能性。歸根結柢,國民黨做得太絕了!

史明年輕照片。他加入紅軍,目睹紅色恐怖,沒有加入中共;而省工委許多人沒去過中國,不知道紅色恐怖,卻(自以為)加入中共。(圖片取自史明回憶錄)

史明年輕照片。他加入紅軍,目睹紅色恐怖,沒有加入中共;而省工委許多人沒去過中國,不知道紅色恐怖,卻(自以為)加入中共。(圖片取自史明回憶錄)

中共瞎指揮 惡龍大逞凶

關於省工委的命運,有兩個關鍵因素常被忽略:第一,省工委原本走「隱蔽精幹」路線,嚴選黨員,二二八時才不過七、八十名;但隨著共軍在國共內戰節節勝利,中共向省工委下達1948年「發展出兩千名黨員,組織五萬人武裝力量」的指示,準備「配合解放軍作戰」。這種「大躍進」式的指示,迫使省工委顧不得隱蔽精幹,盲目擴充,導致組織成員浮濫,行動大膽躁進,因而提早曝光和加速崩潰。設使中共沒有瞎指揮,也不會有這麼多人加入省工委的死亡遊戲,白色恐怖災情不會如此嚴重。

第二,國民黨在大陸雖血腥剿共,那是因為中共對國民黨的寄生奪權、分化滲透,特別是武裝暴動,讓國民黨忍無可忍,傾力撲滅。但對中共的「統一戰線」夥伴或外圍群眾,手段較為收斂;對言論自由尚能容忍,傾共報刊能在「國統區」發行即是一例。然國民黨敗退台灣,「痛定思痛」,在1949-1950年進行特務、黨務兩大系統改造後,不僅大肆迫害無辜,言論入罪,而且對異議人士和反對黨有近乎病態的敵視。從罪與罰的比例原則來看,國民黨在台灣的凶殘程度絕不亞於在中國的剿匪。正如尼采所云「與惡龍纏鬥過久,自身亦成為惡龍」,邪惡的共產黨讓國民黨更邪惡。省工委(以及台灣人)不幸,遇到這個邪惡2.0版的國民黨政權。

反抗不是叛亂 義行永垂不朽

第四層悲劇:如前所述,省工委不了解中共,也不等於中共,卻被中共錯下致命指示,再被國民黨趕盡殺絕,之後又被「叛亂」污名封印七十年。因為染紅,它被中共當成統戰工具,又被統派套進紅統論述,更被台灣社會長期遺棄和漠視。晚近人權振興,才開始得到平反(或稱轉型正義)。但特別注意的是,這平反僅停留在人權層面;對於其犧牲受難,礙於紅色關係和叛亂罪名,仍未給予正面評價。不同於《自由中國》和《美麗島》諸君受到推崇,省工委在台灣民主運動史上,至今沒名沒姓,不明不白。

問題的癥結,是我們不曾真正了解1950年代。

事實上,省工委既不是中共(如前所述),也沒有叛亂。「叛亂」不是國民黨說了算。一直到1990年代國會改選和總統直選之前,國民黨政府在台灣始終沒有真正的合法性(顛覆民選政府,才能稱為叛亂);特別是省工委那個時代,國民黨是一個在戰後劫收、在二二八屠殺、在白色恐怖鎮壓的外來政權,台灣人起而反抗,是天經地義的事。設身處地,設若中共今天攻台,台灣人必會抵抗到底;當年的省工委,就是做今天台灣人會做的事,何叛亂之有?

從因緣來看,省工委反抗國民黨是「因」,加入中共是「緣」,而且是很不具足的緣。緣是偶發的,對省工委而言,中共只是它反抗國民黨的助緣而已。當我們撥開迷霧,凝視正因,深入史料,就會發現省工委實以民主自治為驅動為目標,不斷於民主運動的大洪流。這些人的反抗、犧牲與受難史,與台灣山河大地同其不朽。謹以此文,紀念這段「極致悲劇」的1950年代,並遙祭這群光輝蒙塵七十年的台灣魂。

※作者為政大台灣史研究所碩士

熱門影音

熱門新聞

- 中科院白忙一場!2.75吋導引火箭反制無人艇 陸海軍對「狼群戰術」興趣缺

- 【騰訊星光大賞】《玫瑰的故事》林更新上台全場高呼趙麗穎 她前夫馮紹峰台下一臉尷尬

- 王鶴棣《大奉打更人》口碑暴跌恐提前播大結局 周也、丞磊新劇接檔憑「這理由」看好成爆款

- 趙麗穎帶《玫瑰的故事》林更新與閨蜜合影超甜 她曬4張照片藏兩人「愛情信物」全網沸騰

- 王鶴棣新劇《大奉打更人》製作費高達8.8億 卻因「3敗筆」嚇跑廣告商恐賠到血本無歸

- 趙麗穎穿「二手高訂」走紅毯全網驚訝 《三十而已》的「她」一身香奈兒竟是禮服店租來的

- 黃牛退散!劇場版《進擊的巨人》完結篇首週特典、票根活動、聯名商品一次看

- 台積電愛莫能助 英特爾喊停投資震碎蕭茲的德國半導體大夢