上報 Up Media

toggle- 最新消息 議員疑南港C4廢土倒基隆廠作假單據爽賺 台肥:兩案獨立依法辦理 2024-04-30 22:05

- 最新消息 【有片】挺巴勒斯坦學生占領哥大建築 校方要求教職員與學生撤離 2024-04-30 22:05

- 最新消息 施明德辭世百日今晨火化 2女兒感念:此後將每天陪伴父親 2024-04-30 21:45

- 最新消息 【花蓮7.2強震】新增1391處新生崩塌 水保署:恐威脅鐵公路交通 2024-04-30 21:34

- 最新消息 【花蓮7.2強震】受災戶免繳6個月國民年金保費 265人受惠 2024-04-30 21:26

- 最新消息 【北士科標案】議員游淑慧喊會議記錄「兜不攏」 嗆柯文哲出來面對 2024-04-30 21:20

- 最新消息 【內幕】6藍委甲動缺席仍未下懲處令 黨團「月結罰款」變相改「年繳打折」惹議 2024-04-30 21:02

- 最新消息 上海發布長江口航行警告 解放軍「福建號」航艦5/1或將首次海試 2024-04-30 20:58

- 最新消息 【NCC新委員名單】 藍委喊「全面封殺」 黃國昌批:主委不應淪為綠媒集團的小弟 2024-04-30 20:31

- 最新消息 【有片】阿斯特捷利康承認AZ疫苗誘發罕見副作用 已面臨50起官司求償逾40億 2024-04-30 20:10

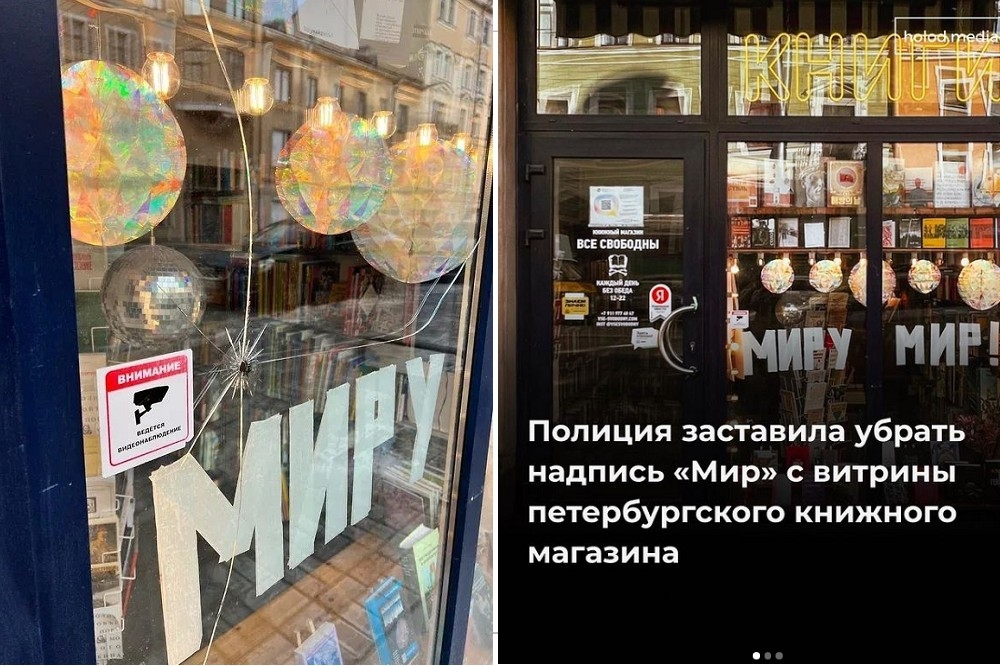

烏俄戰爭爆發,俄羅斯親政府活動人士呼籲關閉「都是自己人」這家獨立書店,警察並將書店櫥窗「和平」標語拆下,這家書店還遭到槍擊。(圖片取自holod.media IG)

一家叫「都是自己人」(Все свои)的小書店於2022年秋天在阿爾漢格爾斯克開業,最近它成為了風波中心。當地親政府活動人士呼籲關閉這家書店,因為書店出售的書籍「違背國家理念」,並舉辦了政治上「不可靠」的活動。

「都是自己人」是一家典型的小獨立書店。在過去二十年裡,這類書店已成為許多俄羅斯城市日常文化的重要組成部分,因此可以合理地假設,它們目前面臨的困難大致相同。「新標籤頁」網(Новая вкладка)記者伊萬·科茲洛夫與幾家書店的代表交談,試圖理解他們如何在這麼一個表達和平主義觀點會導致櫥窗被槍擊,而銷售「不適當」內容書籍會導致被人報警的時代生存的。

「一百萬舉報人」

獨立書店是將教育啟蒙目的置於市場行情和大出版社利益之上的非連鎖書店。這些商店與連鎖店形成反差,專注於學術和人文書籍。他們中的許多有自己的立場,並通過選書來傳達這一立場。

熱心人士創建了一張列出俄羅斯所有獨立書店的互動式地圖——總計有幾十家。誠然並非每一家非連鎖書店都能被稱為獨立書店:例如,自行選擇書籍以及關注小出版社對這一點就很重要。但法律對所有人都是一樣的,所有這些書店都差不多同樣感受到法律的影響。尤其是那些烏克蘭戰爭開始後通過的鎮壓性法律。

「都是自己人」書店遭遇的事件尤為值得注意,因為這其實是過去一年中第一次有人援引新的鎮壓性法律呼籲關閉書店。雖然以前從未發生過這樣的事,但這並不意味著獨立書店一直都無憂無慮地存在著。從事這項業務的通常都是抱有鮮明人生和政治觀點的人,這是業務本身的性質所決定的。有時他們中間也會有保守派——比如莫斯科的「齊奧爾科夫斯基」(Циолковский)書店(其經理馬克沁·蘇爾科夫曾是被取締的民族主義布爾什維克黨的重要人物)。也可以提到「樹葉」(Листва)書店,它最初持極端保守主義立場,但在過去一年裡,它徹底淪為了親戰民眾和Z分子活動的據點。

但更多時候,獨立書店經營者都是持反戰、自由主義或左翼自由派觀點的人。例如,2011年成立的彼得堡「都是自由人」(Все свободны)書店就遭受了損失。「世界和平」標語已經在他們的櫥窗上掛了幾個月,但2023年3月,店員發現櫥窗被手槍子彈射穿。很快就籌到了維修費用,但還是讓人很不愉快。哪怕支持書店的人仍然占多數。

「是的,『世界和平』標語在我們的櫥窗上掛了幾乎一整年,」書店創始人之一柳博芙·別利亞茨卡婭告訴我們,「儘管許多人為此感到擔憂,我們聽到的只有支持的話。我們在櫥窗被射穿後收到的支持數量說明到底有多少俄羅斯人支持和平。」

2010年,彼爾姆出現了一家名為「皮奧特羅夫斯基」(Пиотровский)的書店——五年後的2015年,其創始人在葉卡捷琳堡的葉利欽中心開設了一家同名店鋪。同年,彼爾姆的「皮奧特羅夫斯基」第一次因「意識形態」原因遭遇麻煩。作為對吞併克裡米亞和隨後俄羅斯人與烏克蘭人之間發生分裂的回應,書店經理米哈伊爾·馬利采夫組織了幾次與烏克蘭作家的視訊連線,其中包括聲名狼藉的「阿道費奇」沃洛迪米爾·内斯特連科,他是《外人》的作者,也是一個激進網路噴子,主要攻擊對象是俄羅斯帝國主義者和烏拉愛國分子。他在視訊連線時並未說任何煽動性言論,但幾天後仍舊有人在「皮奧特羅夫斯基」的外牆上寫下了「班德拉分子」一詞。

不過在「都是自由人」的櫥窗中槍、「都是自己人」因「不可靠」而遭攻擊前,書店經營者對這類事件的態度沒那麼戲劇化。照柳博芙·別利亞茨卡婭的說法,一直會有顧客試圖舉報和投訴,而在過去一年裡舉報數並沒有增長太多。儘管對某些情況很難視而不見:「我收到一封信,說有人因為『書店地圖』網站上發佈了許多書店在特別軍事行動開始時簽署反戰公開信的新聞而舉報我們,舉報信裡有公開的威脅。最近還寄來了一些匿名信,控訴我們賣薩莎·卡贊采娃的書。」

照別利亞茨卡婭的說法,過去「人們也寫了一百萬封舉報信」——當時「都是自由人」書店坐落於洗滌河畔的一座院子裡(現在已搬到了另一個位址)。鄰居們不喜歡這家店——沒有說明具體原因——可能僅僅因為書店舉辦攪擾他們慣常生活方式的「可疑」活動。

「其中也有諸如『顧客罵普丁』、『我們是法西斯』之類的極品理由,」別利亞茨卡婭表示,「那還是2015—2017年的事。所以,舉報在我們國家是一項歷史遺產。沒什麼新鮮的。」

一些書店如今不得不加倍小心。比如新西伯利亞的「要變革」(Перемен)書店就放棄了他們在自己店裡辦了幾年的青少年圖書俱樂部和書展。連續兩屆書展都被迫取消,僅僅因為許多常規發言者因反戰立場而去國。而那些留下的人則成了「不方便人士」:他們的參與幾乎一定會導致突擊檢查和其他不愉快事。青少年圖書俱樂部的情況更加複雜。

「要變革」的負責人安娜·雅科夫列娃表示:「自然,我們變得更小心了。我們不能辦青少年活動,因為如果您要和他們談論生活,那就不能不提某些事情——青少年對那樣的談話不會感興趣。可如果要誠實地和他們交談,那永遠都會有風險,他們會回家給父母講一些後者不喜歡的東西——然後就等著瞧吧。」

「這兩年倒不放火燒我們了」

某些積極公民在書店舉辦的活動和選書中搜尋反動內容時,會帶著預先設定的明確目的。

「可以給個提示,」「法倫斯泰爾」(Фаланстер)書店的創始人之一伯里斯·庫普裡亞諾夫表示,「可以輕易地區分『檢查員』和普通顧客——他們的手不拿書,而是背在身後。您去書店總會想把書拿起來翻閱,但有些人根本不碰書。在旁觀者看起來這很滑稽,也很容易引發遐想。」

庫普裡亞諾夫是政論家、「苦命」網出版人和獨立書店領域的一位佼佼者。他很清楚自己在說什麼。他從一開始就是成立於2002年的莫斯科「法倫斯泰爾」書店的共同創辦人,如今這是俄羅斯最老的獨立書店之一,許多外省書店都以它的經驗和模式為榜樣。「法倫斯泰爾」創業以來經歷過許多危機、困難,以及來自公民和政府的攻擊,2005年甚至被縱火焚毀:兩位不明人士向店內投擲燃燒瓶。所以庫普裡亞諾夫認為,有過比現在還糟的時候:「2005年都把我們給燒了。這兩年倒不放火了。」

甚至可以有所保留地說「法倫斯泰爾」目前的處境還算不錯:書店不僅沒被燒,銷售指標甚至還略有提升。庫普裡亞諾夫表示,是的,大家的收入總的來說下降了,但過去一年店裡的顧客數量並沒有減少,需求甚至還增加了。「可以感覺到大家需要我們書店,也能感受到來自顧客的支持。為此我甚至在Facebook頭像下引了一句話:『在危機時期縮減圖書館的開支,就像在瘟疫時期縮減醫院開支。』在危機情況下,人們會讀更多書:他們試圖在書中尋找當下問題的答案。」

「就像一瓶好伏特加」

多數受訪者都同意庫普裡亞諾夫的觀點,且無論他們的店位於莫斯科、彼得堡還是外省。新西伯利亞「要變革」書店經理安娜·雅科夫列娃也注意到收入穩定增長,儘管她指出,如果去年大家沒有逃離或變窮,那收入會多得多。

莫斯科非連鎖書店「放開喉嚨」(Во весь голос)的管理員阿列克謝·克廖皮科夫也表示,自2022年2月24日以來,書店的收入一直在穩步增長。當然,他不得不進行一些調整:暫時不購進新書,強化舊書和唱片部,當然還得增加工作時長:不久前,克廖皮科夫不得不把牙刷帶進店裡,因為他有時得在店裡過夜。

烏拉爾地區的書店也是類似情況。2020年冠疫期間,葉卡捷琳堡的「皮奧特羅夫斯基」書店營業額急劇下降,但在2022年情況開始好轉。店長米哈伊爾·馬利采夫認為,顧客想要「彌補大流行期間失去的時間」。

「就仿佛根本沒發生什麼戰爭一樣!」米哈伊爾驚歎道。但是,自然沒有人忽略這一因素:如果沒有戰爭,利潤顯然會更高。

馬利采夫注意到,儘管書價上漲,書仍是大家負擔得起的商品:「任何人每個月至少能買得起一本書。怎麼說呢,一本書的均價——我不知道現在的平均價格是多少——就像一瓶好伏特加,或三瓶劣伏特加。也就是說,儘管價格上漲,書並沒有變成某種絕對奢侈品。」

問題當然還是存在的——不僅僅是戰爭本身,還有制裁的延遲效應。當制裁開始實施時,大多數出版社都已經制定了一年內的計畫,簽訂了合同,因此去年一切都還算正常。但隨著時間的推移,越來越多的西方作者和版代開始請俄羅斯出版社「滾雞巴蛋」(用米哈伊爾的話說)。也許最鮮明的例子就是史蒂芬·金,他的商業價值如此之大,以至於他拒絕與俄羅斯出版社合作無疑會影響他們的經濟狀況。這一切也對書店的運營產生了影響。

「我們看到了下滑的開始,將會如何發展我不知道,」馬利采夫表示,「如果西方出版社開始大規模拒絕向俄羅斯出版社出售版權,我擔心俄羅斯出版社會乾脆轉向盜版——又能怎麼辦呢?就像電影市場一樣:我們開始播放映盜版,用各種愚蠢的委婉語來掩飾這種行徑。要麼這麼做,要麼關門。」

然而,對於非連鎖和獨立書店來說,這場危機會晚一些到來,甚至根本不會有危機。事實上,他們的絕大部分選書(比如「皮奧特羅夫斯基」就高達70%)都來自中小出版社,也包括外國出版社。通常,他們出版各種類型的知識性文獻,其作者和出版者由一種米哈伊爾所謂的「知識國際主義」聯繫在一起。維持學術聯繫對他們來說通常比抵制某個市場和支持制裁更為重要。

「與我們合作的多數出版社在取消一切俄羅斯元素方面要遲緩得多。而且不太可能會發展到全面抵制。」馬利采夫表示。

然而,這並沒有讓「皮奧特羅夫斯基」的經理特別樂觀——圖書市場的任何進程都是彼此相關的,史蒂芬·金的消失肯定不會給知識書籍領域帶來什麼好處:「我還是堅信,如果短期內戰爭不結束,與全世界的關係不正常化,我們會面臨一些特別不愉快的事情。」

「都是自由人」書店的柳博芙·別利亞茨卡婭已經感受到了「不愉快的事情」:與前面幾位同行不同的是,她注意到了銷售明顯下滑。別利亞茨卡婭確信,這與總體收入水準下降、書價上漲以及許多常客四散天涯有關。她承認,去年業務完全沒有增長,但這並沒有使書店團隊改變慣常的經營理念,只是在支出上稍作縮減。也沒有特別需要改變選書種類。

「不太費錢,但也相當屈辱」

許多受訪者提到的經濟上的相對順遂有其自己的代價。除了上述種種困難之外,還包括一個屈辱的要求:遵守各種新規矩並與之妥協。

例如,根據一項新的鎮壓性法律,書店被迫額外標記那些被俄羅斯當局認定為「外國代理人」的作者的書籍。

「至於『外國代理人』,這是件相當令人作嘔的事,」「法倫斯泰爾」書店創始人伯里斯·庫普裡亞諾夫說道,「最初,許多人直接將書包在紙裡。一些特別勤懇的出版社會把書包在特製護封裡,再用膠帶封起來。我們則是用塑膠薄膜包——這不太費錢,但也相當屈辱。」

這項法律廣為人知,並受到積極討論,尤其是一段視頻在網上爆火後。視頻拍了莫斯科特維爾街上一家書店的書架:被認定為「外國代理人」的各位作者的書被緊緊包在不透明卡紙中,儘管新法律並不要求書籍包裝必須不透明。

但總的來說,書商都儘量避免過度自我審查,他們在試圖解決標記問題時,也在爭取更多的表達空間。例如,「要變革」書店團隊決定在透明包裝上同時印上憲法裡的條款。安娜·雅科夫列娃告訴我們,讀者開始積極購買被這樣包裝的「外國代理人」書籍——書店的常客會買下這些書收藏,甚至都不拆封:擁有這麼一個「時代標誌」就已經很重要了。

「放開喉嚨」的阿列克謝·克廖皮科夫也以一種富有創意的方式處理了這個狀況——儘管稍有不同。他的原則性決定是以一種「極其操蛋」的方式執行法規要求——刻意淩亂地用在書外麵包幾層薄膜,然後在上面用記號筆寫上作者和標題。

「這是在以一種契合法規精神的方式執行法規。」他對此做出了簡潔的解釋。

「皮奧特羅夫斯基」的經理也採取了類似做法:「我們用保鮮膜包這些書,刻意讓它看起來很醜陋。再加上一個漂亮的書架和一排漂亮的書,然後其中一本被完全包在薄膜裡的書非常亮眼地杵了出來——大家的注意力都會被吸引到它上面。」

所以在某種意義上,「外國代理人」包裝實際上促進了書的銷量。但書店員工仍然不情願,且盡可能少地遵守各種新法規的要求。

獨立書店只有在出版社強烈要求後才會把書下架退還出版社。出版社要求退貨的原因之一是禁止LGBT宣傳的法律,某些書籍落入了該法律的查禁範圍。由於起初沒有人能解釋清楚到底是什麼「LGBT宣傳」(即使在解釋後也沒有更明白),這一禁令在出版商和書商中引起了困惑:一些人選擇在所有問題上都踩刹車,另一些人則傾向於提前採取預防措施。其實只有對一本書存在共識——《紅領巾之夏》。

米哈伊爾·馬利采夫如是描述這一不尋常情況:「2022年夏天,俄烏戰爭激戰正酣,包括恐同話語在內的老保言論也達到頂峰,這時出版了一本關於一個男孩和一個少先隊輔導員戀情的長篇小說!而且流行到難以置信的程度,銷量達到蘇聯級的幾十萬冊。新書賣完後,舊貨交易平臺上賣到了幾千,它變成了人們殷切渴望的收藏品。是的,市議會的統俄党議員跑到我們這裡來,顯然是給自己的孩子買這本書。火到了這種地步!但實際上,這就是本俄語同人小說。無論起因經過如何,但反正這就是成功。」

成功了,結果被某些老保議員,被某些積極公民注意到了,他們開始對這本書發聲亮劍[3]。不過,在阿列克謝·克廖皮科夫看來,無論監管機構還是憤怒的公眾人士,對於《紅領巾之夏》之外還應該關注哪些書,他們都一無所知。不過,如果說克廖皮科夫從中看到的主要是積極因素(因為老保們可能連一些相當露骨的書都不知道),那麼馬利采夫則認為,這部法律將給俄羅斯文化造成了嚴重的先發制人打擊:許多讓出版商擔心的書會因為「以防萬一」的顧慮而不被出版。例如前年最重要的俄語小說之一——奧克薩娜·瓦夏金娜的《傷口》——很可能就不會加印了。

非連鎖書店並不急於迎合新的鎮壓性要求。例如,「放開喉嚨」書店並未主動下架任何書籍,包括《紅領巾之夏》——店裡所有的書在剛引發風波時就已經售罄了,所以等法律通過,書店裡早已沒有這本書了。最終,他們下架的書籍不到20本,而且也都是應出版社要求——有人要求退還「可疑」書籍,有人建議下架但存在倉庫裡,還有人直接寫信說某些書應被銷毀。

「可想而知,我們把它們埋在了文化休閒公墓裡的可靠位置,」克廖皮科夫打趣道,「等到天氣變晴,我們就會把全世界的鈔票都賺到手。在我所知的許多書店裡,處理下架書的情況大致相同。」

「書店人的默默抵抗」

讀者可能會認為,這種消極抵抗和對國家行為的暗中破壞是如今書店人唯一剩下的選擇,但事實並非如此。確切地說,並非完全如此。

柳博芙·別利亞茨卡婭講述了她的希望:「我覺得,我所有的同行們都會和以前一樣表達立場——通過舉辦活動、選書和直接發聲。」

櫥窗上的標語是一種直接的反戰發聲方式,但也有間接方式。就在一個多月前,人類學家亞歷山卓·阿爾希波娃讓自己的粉絲看一家她沒有透露名稱的書店獨特的書籍擺放方式:在大廳的展臺上放了大約十本不同版本的喬治·奧威爾的反烏托邦小說《1984》和一本雷·布拉德伯裡的《華氏451》。阿爾希波娃將這種陳列稱為「書店人的默默抵抗」,她告訴我們,自從發帖以來,她收到了大約一百張來自不同城市的類似照片。

事實上,這並不令人驚訝:《1984》自首次出版以來一直位居世界暢銷榜上,且一直受讀者歡迎;而2021年,多數奧威爾的作品不再受版權保護(在英國,版權在作者去世後70年到期),因此全世界開始重新翻譯、出版奧威爾的著作。儘管如此,這種對反烏托邦作品的強調確實成為書店人一個重要的象徵性姿態。"

總的來說,過去一年裡,所有人的發聲空間都急劇縮小,書店人自然也不例外。2022年2月,許多書店人還簽署公開反戰信,並在自己的社交媒體頁面上表態,可一個月後,發表類似言論就會招來麻煩,後來甚至變成違法行徑,於是公開聲明(尤其是以整個書店的名義發聲)逐漸消失,表達立場的方式變得更加巧妙和優雅。

馬利采夫表示:「許多出版社至少出版了一部,甚至數十部反戰作品,比如列夫·托爾斯泰的《我無法沉默》,這部作品反映了他對巴爾幹戰爭的反思。可問題不在於巴爾幹戰爭,而在於這部作品表達了最廣博的、全人類的和平主義情懷。還出版了他的反戰文章《悔改吧!》,這本書我們一直放在收銀臺上。」

如今,書店出售大量關於德國經驗(例如《德國人的戰爭》、《一個德國人的故事》、《民主的陰暗面》或《法西斯主義者》)和記憶研究(如關於有過極權主義經驗的社會,關於如何處理歷史記憶等)的書籍,當然,還有前面提到的那些反烏托邦小說。

我們的採訪物件都特別提到了雷馬克:最近幾十年他在俄羅斯始終都很風靡。馬利采夫甚至語帶諷刺地稱他為「頭號俄羅斯作家」:「所有人都知道戰爭會結束,非常艱難的時刻必將到來,需要有所作為,想辦法應對它。在葉卡捷琳堡的『皮奧特羅夫斯基』書店的網站上,我做了一個叫『給孩子和大人的關於獨裁、戰爭和種族滅絕的書』的書單——裡面也有童書,它們詳細解釋了這些可怕的現象。簡而言之,雖然不是直接發聲,但我們盡自己所能,宣傳、推廣反戰書籍和一切能幫助讀者對俄羅斯當局的政策形成批判立場的書籍。」

「理查·巴奇曼,句號」

「我們等這一切終結,或者等我們被終結。」米哈伊爾·馬利采夫的這句話可能是俄羅斯書店人對未來展望的最佳描述。雖然過去一年經濟上對他們中的大多數來說還算相當不錯,但他們在制定戰略計畫時極為謹慎,甚至儘量避免過多討論這些計畫。但他們還是允許自己保持一些謹慎的樂觀。

「我覺得小企業面對大災難應該更穩定,」柳博芙·別利亞茨卡婭說,「至少我希望如此。我們已經經歷了那麼多危機,瘟疫,還有2月24日以來這不幸的一年。我認為,在現代世界,這樣的專制故事不可能持續太久。我希望我們能趕上它們的終結,然後屆時我們還在賣紙質書。」

「書會留下來,」阿列克謝·克廖皮科夫同意她的看法,「甚至斯蒂芬·金的俄譯本也會在某天回歸(儘管假如我是他,在韋伯被趕走前我不會回來)——可能是用『理查·巴奇曼,句號』的筆名回歸。圖書業也會以某種形式保留下來,但部分會流向灰色市場、黑色市場、地下自出版、電子出版等等。要說國家的話,那麼連鎖店、大玩家和網店顯然更讓它感興趣。另一方面,小型作者書店或獨立書店可能僅僅因為『一個朋友跟他心不在焉地說話』而死翹翹。」

這已不是伯里斯·庫普裡亞諾夫頭一回避免做出預測了。在他看來,問題不僅在於大流行開始以來,一切都能在任何時刻不可預測地改變,還在於公民——尤其書業人士——「完全不是這些變化的主體」。所以能做的只有觀察和等待。

「我讀了關於書業史的資料,讓我驚訝的是,俄羅斯的書店在所有時代都能運作,」安娜·雅科夫列娃如是評判道,「比如在列寧格勒圍困時期,這真的是難以想像。現在書店也還在運作——包括在烏克蘭。也就是說,生活正在繼續——任何一種生活,日常生活——無論政權如何。總的來說,大家都在應對這些情況,但諸如瘟疫和戰爭這樣的新考驗自然沒人想經受。」

而「皮奧特羅夫斯基」書店的米哈伊爾·馬利采夫在談到「外國代理人」的書時,甚至得出結論,認為絕大多數世界經典作家在某種意義上都是外國代理人。問題僅僅在於,當局什麼時候會為了杜絕後患給這些人也貼上標籤:「無論莎士比亞、柏拉圖還是荷馬都會告訴你,[俄羅斯當局]不會有好下場的。然後他們都會落入一個大的外國代理人名單。這就意味著所有書都他媽要用保鮮膜包起來。但只有當你認真對待的話。正如尼克·蘭德(Nick Land)所說,鬆鬆垮垮是搞不成法西斯的。針對我們的法西斯目前就還是鬆鬆垮垮的。一些書被禁掉了,可其他書還在書架上,用責備的神情瞪著俄羅斯人。」

※本文轉載自《中國數字時代》

熱門影音

熱門新聞

- 【本周最終回】《淚之女王》紅到連孫藝真都在追 最強綠葉郭東延竟是金智媛「前男友」

- 《長月燼明》羅雲熙新劇金縷衣造型曝光帥翻 他「這舉動」超寵粉大獲好評

- 周雨彤《春色寄情人》戀上李現人氣狂飆 兩人合體宣傳「他寵溺舉動曝光」甜翻全網

- 《偷偷藏不住》趙露思最新Vlog與爸爸同框 網揪「這1幕」證明她沒整形

- 趙麗穎《與鳳行》熱戀林更新CP感炸裂 粉絲祝兩人「百年好合」他竟回這句話

- 《一念關山》方逸倫新劇槓上《長月燼明》羅雲熙 他霸氣13字宣戰全網沸騰

- 《長月燼明》白鹿新劇搭檔《蓮花樓》曾舜晞造型慘輸女配 海報曝光被嘲醜到像拍鬼片

- 楊冪《哈爾濱一九四四》演技與楊洋《我的人間煙火》一樣爛 兩人3畫面如出一轍全網笑翻